|

|

|

Борисов Н. С.

Сергий Радонежский

МОСКВА

2003

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ

Борисов Н. С.

Сергий Радонежский. — М.: Мол. Гвардия, 2003.-298[6] с: ил. - (Жизнь замечат. людей: Сер. биогр.; Вып. 836)

Впервые в серии «Жизнь замечательных людей» выходит жизнеописание одного из величайших русских святых — преподобного Сергия, Радонежского чудотворца. «Игуменом земли Русской» называли его еще при жизни. Но жизнь Сергия отнюдь не замыкалась в стенах созданного им Троицкого монастыря; его по праву считают крупным политическим деятелем эпохи Куликовской битвы. Так что же это был за человек? Какую роль сыграл он в истории России? Каковы были его нравственные идеалы и политические взгляды? Как складывались его отношения с «сильными мира сего»? Автор книги, известный историк Николай Сергеевич Борисов, на основании многолетнего и скрупулезного исследования всех сохранившихся источников восстанавливает подлинную, а не легендарную биографию нашего великого соотечественника.

Трудно найти более яркий по накалу страстей, по напряженности духовной жизни период русской истории, чем XIV столетие. Но удивительное дело: в нашей памяти этот век почти не оставил имен. Иван Калита да Дмитрий Донской — вот, кажется, и все, кого мы помним со школьной скамьи.

Слов нет, великие зодчие Московского государства по праву остались в истории. Мы вновь и вновь вглядываемся в их суровые, мужественные лица, пытаясь увидеть в них родовые черты российской государственности. Но только ли они достойны нашей памяти? И как одиноко стоят эти люди в пустыне нашего неведения! А между тем этот век имел десятки своих выдающихся деятелей, имена которых сохранили источники.

«Посмотри на русского человека; найдешь его задумчива», — говорил Радищев. Эта черта национального характера сложилась не вчера. Средневековая Русь имела длинную череду своих мыслителей и проповедников. Их имена должны стоять в одном ряду с именами полководцев и государственных деятелей, архитекторов и художников. Один из тех, кого необходимо вернуть на подобающее ему место в отечественной истории, — игумен подмосковного Троицкого монастыря Сергий Радонежский (1314—1392).

Жизненный путь «великого старца», как называли его современники, выглядит парадоксальным. Он бежал от общества людей — а в результате стал его духовным предводителем; он никогда не брал в руки меча — но одно его слово на весах победы стоило сотен мечей.

Удивительна и сама тайна, окружающая имя Сергия. Почти во всех великих событиях эпохи мы чувствуем его незримое присутствие. А между тем до нас не дошло ни его собственных писаний, ни точной записи его бесед и поучений.

Большую часть своей жизни Сергий провел в основанном им Троицком монастыре. Здесь он прославился как выдающийся подвижник в христианско-монашеском понимании этого слова. Помимо этого, Сергий был известен как один из главных приверженцев «общего жития» — новой для того времени формы монашеской жизни на Руси.

Однако Сергий не был исключительно церковным деятелем. Его горизонт не ограничивался чертой монастырских стен. В наиболее драматические моменты истории Северо-Восточной Руси он помогал князьям услышать друг друга, убеждал их прекратить кровопролитные усобицы. Слово Сергия призывно прозвучало и в грозном 1380 году, когда полчища Мамая двинулись на Русскую землю.

Заслуги Сергия перед Отечеством не сводятся лишь к его миротворческим походам и благословению воинов, идущих на Куликовскую битву. Для современников он стал подлинным «светильником» — человеком, сумевшим подчинить всю свою жизнь евангельским заповедям любви и единомыслия. Всегда избегая судить и назидать, он учил главным образом собою, своим образом жизни и отношением к окружающим. И народ услышал его безмолвную проповедь.

В те времена представление о духовном подвиге связывалось прежде всего с уходом из «мира», строгим соблюдением монашеских уставов. С этой точки зрения Сергий был безупречен. Своим «высоким житием» он внушал людям веру в их нравственные силы. В эпоху, когда Русь поднимала голову, расправляла плечи, готовясь к решающей схватке с Ордой, твердость духа, вера в себя были ей нужны не меньше, чем добрые мечи и прочные кольчуги.

Необычайная притягательность личности Сергия объяснялась просто: это был человек, который неуклонно, до конца выполнял свой христианский и монашеский долг. Но много ли найдется людей, которые никогда не изменяли бы своему долгу?

«При имени преподобного Сергия народ вспоминает свое нравственное возрождение, сделавшее возможным и возрождение политическое, и затверживает правило, что политическая крепость прочна только тогда, когда держится на силе нравственной, — говорил историк В. О. Ключевский. — Это возрождение и это правило — самые драгоценные вклады преподобного Сергия, не архивные или теоретические, а положенные в живую душу народа, в его нравственное содержание. Нравственное богатство народа наглядно исчисляется памятниками деяний на общее благо, памятями деятелей, внесших наибольшее количество добра в свое общество. С этими памятниками и памятями срастается нравственное чувство народа; они — его питательная почва; в них его корни; оторвите его от них — оно завянет, как скошенная трава. Они питают не народное самомнение, а мысль об ответственности потомков перед великими предками, ибо нравственное чувство есть чувство долга. Творя память преподобного Сергия, мы проверяем самих себя, пересматриваем свой нравственный запас, завещанный нам великими строителями нашего нравственного порядка, обновляем его, пополняя произведенные в нем траты» (71, 209)*.

Основным источником для воссоздания жизненного пути и учения Сергия Радонежского служит его Житие, написанное в 1417—1418 годах учеником преподобного Епифанием Премудрым и переработанное во второй четверти XV века известным агиографом (от греч. «агиос» — святой и «графо» — пишу) Пахомием Логофетом.

Помимо труда Епифания, о Сергии написано, в сущности, очень немного. Уже в прошлом столетии наметилось три метода описания его деятельности. Первый, самый простой, заключался в прилежном пересказе Жития со скромным авторским комментарием нравственно-дидактического характера. Этим путем шли главным образом церковные авторы. Их труды во многом напоминают иконы XIX столетия: та же холодноватая сентиментальность, экзальтированные жесты и позы, слишком яркие краски.

Второй путь наметил крупнейший историк Русской Церкви Е. Е. Голубинский. Анализируя и сравнивая различные списки Жития, пользуясь данными летописей, он попытался с максимальной точностью воссоздать внешнюю сторону биографии Сергия. Как и следовало ожидать, суховатая, академичная манера письма Голубинского вызвала раздражение приверженцев «иконописного» метода изображения «великого старца».

Свой путь к Сергию проторил известный русский историк В. О. Ключевский. Одновременно с Голубинским, к торжественно отмечавшемуся в 1892 году 500-летию со дня кончины преподобного, он создал небольшой, но яркий по форме и глубокий по содержанию очерк, посвященный «великому старцу». Ключевский первым попытался показать историческое значение деятельности Сергия, понять основы его нравственного учения.

Расцвет русской религиозной философии в первой трети XX века способствовал дальнейшему проникновению в мир Сергиевой духовности. Г. П. Федотов, посвятивший Сергию одну из глав своей книги о русских святых, сумел показать органическую связь учения «великого старца» с традицией древнерусского монашества, вкратце проследить судьбу его заветов.

Целый ряд новых черт образа Сергия в Житии подметил тонкий и чуткий художник слова — писатель Б. К. Зайцев. Его книга о «великом старце» сопоставима с «Сергиевскими» картинами М. В. Нестерова.

И Зайцев, и Федотов работали в эмиграции. Внутри страны в 20-е и 30-е годы обращение к образу Сергия было связано, как правило, с нуждами воинствующего атеизма. Эта тема не пользовалась особой популярностью у историков и в последующие десятилетия. И потому итоги ее научного изучения выглядят весьма и весьма скромно. Были высказаны различные гипотезы об участии Сергия в церковно-политической борьбе конца 70-х и 80-х годов XIV века, о его роли в идейной подготовке Куликовской битвы, об отношении к монастырскому землевладению. Но, пожалуй, наиболее существенный прогресс был достигнут на источниковедческом направлении: в выявлении особенностей Жития как литературного жанра, а также в исследовании различных редакций и списков Жития Сергия.

Что касается изучения духовного наследия Сергия, то в этой области наблюдались лишь эпизодические «набеги» исследователей творчества Андрея Рублева. С помощью Жития Сергия искусствоведы пытаются проникнуть в тайны рублевского «умозрения в красках». В основе этого поиска — весьма убедительное предположение о том, что великий художник Древней Руси находился под влиянием сергиевского нравственного учения.

Фигура самого Сергия — великого деятеля национального возрождения — и по сей день едва различима в тумане минувшего. Мы угадываем отдельные черты, но не можем охватить взглядом целого.

Книга, которую читатель держит в руках, не даст ответа на все вопросы. Мы надеемся, что она лишь облегчит путь к Сергию. С этой целью автор стремился к тому, чтобы «возвратить» Сергия в ту систему христианских духовных ценностей, в которой он жил и вне которой он не может быть понят и оценен как личность.

Указав направление движения, мы не можем, как бы взяв за руку, подвести читателя к Сергию. Путь этот каждый должен пройти сам, ибо учение радонежского игумена, как и всякое религиозно-нравственное учение, может быть вполне осознано лишь через собственный духовный опыт. Признаемся честно: это препятствие не раз вставало и перед автором книги. Мы далеки от мысли, что до конца поняли мотивы поступков Сергия, проникли в глубину его помыслов. Непостижимы для нас его мистические откровения, восторженный трепет его молитвенных часов. Не пытаясь бесплодно умствовать о природе Сергиевых чудес, да и других подобных явлений, отмеченных источниками, мы рассматриваем их как исторические факты постольку, поскольку они были фактами для людей той эпохи. Для нас важно найти ответ на вопрос: что же несли они в себе помимо мистического содержания?

Пробиться к Сергию сквозь толщу веков, сквозь предрассудки его и нашего времени — задача не из легких. Решая ее, мы не раз вспоминали о том, какие сомнения испытывал средневековый книжник, принимаясь за жизнеописание святого, какую ношу ощущал он на своих плечах. Впрочем, это была не только тяжесть огромной ответственности перед современниками и потомками, но и вполне понятный страх, который испытал бы всякий человек, очутившись вдруг на ладони великана.

Познав тревоги своих далеких предшественников, мы познали и их утешения. И всякий раз, когда задача начинала казаться нам невыполнимой, мы ободряли себя словами, которые предпослал своему Житию Сергия Епифаний Премудрый. «Аше бо не писано будет старцево житие, но оставлено... без въспоминаниа, то се убо никако же повредит святого того старца... Но мы сами от сего не плъзуемся, оставляюще толикую и таковую плъзу. И того ради сиа вся собравше, начинаем писати»...

***

Со времени первого издания нашей книги о преподобном Сергии Радонежском («И свеча бы не угасла...». Исторический портрет Сергия Радонежского. М., 1990) прошло десять лет. По историческим меркам — не столь уж большой срок. Но так многое изменилось за это время! Нет нужды говорить о переменах в государственном устройстве и общественной жизни: они общеизвестны. Под воздействием этих перемен изменились и сами люди.

Общий итог происшедшему подводить еще рано. А подведение частных итогов — дело сугубо личное, где каждый составляет свою собственную «приходно-расходную книгу».

Но обратимся к тому, что меньше подлежит сомнению. Рассмотрим то, как изменилось отношение людей к религии и Церкви. Ведь главный герой нашей книги — монах, жизнь и учение которого являются прежде всего частью истории Русской Православной Церкви.

Священнослужители перестали быть изгоями. Сегодня без них не обходится почти ни одно значительное общественное событие. Иконами и церковными книжками торгуют теперь на каждом углу. И мы уже не считаем религию «мракобесием». Напротив. Мы охотно готовы признать, что «в этом что-то есть». Государство спешит отдать Церкви отнятые у нее в советское время храмы и монастыри. Оно явно ищет ее поддержки или хотя бы сочувствия. Кажется, все идет как нельзя лучше. Однако первое впечатление обманчиво...

Да, мы перестали бояться человека в рясе. Но значит ли это, что мы его узнали и полюбили? Значит ли это, что мы поняли тех, кто добровольно замкнул себя в кольцо монастырских стен, отрекся от многих мирских радостей и утех? Конечно, нет. Мир русского православного монастыря для огромного большинства людей по-прежнему остается «тайной за семью печатями». Интеллигенция, радостно устремившаяся к Церкви после долгих лет вынужденного воздержания, быстро отхлынула назад. Оно и понятно. Ведь истинная вера есть прежде всего постоянный труд ума и души. А мы по-прежнему «ленивы и нелюбопытны».

Итак, мы не намного приблизились к Сергию за счет устранения чисто формальных препятствий на этом пути. Скорее напротив. Всеобщее ожесточение, равнодушие к страданиям и смерти, царящие повсюду, явно свидетельствуют о том, что мы по сути нашей жизни все дальше и дальше уходим от заветов преподобного.

Как же остановиться? Как удержаться хотя бы на той точке, где мы сейчас находимся, и не скатиться в пропасть? По-видимому, сегодня — как это бывало и прежде в тяжелые моменты истории России — нам следует обратиться к тому огромному запасу мужества, запасу нравственной силы, который накоплен нашими великими предками. И среди людей, при одном имени которых просыпалась и поднималась Россия, — «великий старец», преподобный Сергий Радонежский...

Но если наш труд не утратил своего значения по своей сути, то, может быть, он устарел, так сказать, «технически»? Быть может, за эти годы беспокойная историческая наука установила нечто такое, что опрокидывает всю нашу реконструкцию жизненного пути «великого старца»? По совести, нет. Ведь в корне изменить картину может только открытие нового, доселе неизвестного древнего источника. Но таких находок не произошло. О Сергии Радонежском много говорили и писали в связи с 600-летием со дня его кончины, широко отмечавшемся в сентябре 1992 года. Повышенный интерес к его жизни и деятельности — как, впрочем, и вообще к историко-церковной тематике — сохраняется и в последующие годы. Однако дело сводится главным образом к конструированию различных хронологических схем, каждое звено которых представляет собой всего лишь предположение. Впрочем, на одном направлении исследователям удалось заметно продвинуться вперед. Предложена новая реконструкция истории текстов Жития Сергия Радонежского, позволяющая более обоснованно говорить о тех или иных событиях его жизни.

Мы не намерены уводить читателя в дебри профессиональных дискуссий. Однако было бы неверным и замалчивать наличие целого ряда «белых пятен» в биографии Преподобного. Исходя из этого, мы помещаем после текста книги необходимые комментарии. В тех случаях, когда аргументы новейших исследователей оказались непреодолимыми, мы внесли соответствующие поправки в нашу картину жизни «великого старца». Однако таких моментов немного. История Древней Руси не любит абсолютных истин. Здесь все изменчиво и зыбко. Не отрицая возможности иных, отличных от нашей, версий биографии Сергия Радонежского, мы остаемся, однако, при своем мнении и своем видении событий.

Некоторые изменения в тексте книги были вызваны не только достижениями других историков. Все эти годы автор и сам продолжал исследовательскую работу в области русской истории XIV—XV веков. Плодом этих занятий стали, среди прочего, книги «Иван Калита» (1995), «Политика московских князей (конец XIII — первая половина XIV века)» (1999) и «Иван III» (2000). Работая над ними, мы по-новому увидели многие события и явления той эпохи.

В основе нашего труда лежит стремление увидеть преподобного Сергия глазами людей его времени, понять его поступки в системе ценностей той далекой эпохи. И потому мы сочли полезным несколько расширить книгу за счет приложений. В их числе — древний монашеский устав Василия Великого, положенный в основу всего уклада жизни Древнерусских монастырей, его письма, содержащие рассуждения об иночестве, а также послания митрополита Киприана к Сергию Радонежскому и Федору Симоновскому и некоторые другие документальные материалы.

И последнее. Книга «И свеча бы не угасла...» была написана в период, когда научный атеизм только-только разжал свои железные объятия, когда мы по инерции все еще оправдывались перед кем-то за свой интерес к православию вообще и средневековому монашеству в частности. Признаки времени можно увидеть и в некотором «церковно-просветительном» уклоне нашего повествования. Мы открывали для читателя (а порой и для себя) много такого, что для людей Церкви было давно известным и само собой разумеющимся. Некоторые наши рассуждения, вероятно, вызывали у них снисходительную улыбку. Однако, положа руку на сердце, далеко ли ушло с тех пор религиозное образование обычных, не причастных к Церкви людей? А ведь их у нас, как известно, огромное большинство. Для них, возможно, и будут полезны именно такие, начальные пояснения. Ведь всякое познание есть путь от простого к сложному.

Не выходите в поле и не ходите по дороге,

ибо меч неприятелей, ужас со всех сторон.

Будущий подвижник родился в 1314 году в семье ростовского боярина Кирилла и его жены Марии[К.В.1].*

Согласно Житию младенец был окрещен на 40-й день после рождения и наречен Варфоломеем. Если предположить, что он по традиции получил имя того святого, память которого праздновалась Церковью в день крещения, то можно назвать не только день совершения обряда — 11 июня, день памяти апостола Варфоломея — но и день рождения. По данной системе подсчета этот день — 3 мая 1314 года. Эту дату можно встретить в некоторых жизнеописаниях Сергия Радонежского[К.В.2].

Приняв предложенную дату, мы обнаружим знаменательное совпадение: Сергий родился в день, когда праздновалась память одного из первых русских святых, преподобного Феодосия, игумена Киево-Печерского монастыря. Знаменитый подвижник умер 3 мая 1074 года, за 240 лет до рождения того, кому суждено было стать прямым продолжателем его дела.

Если такое совпадение действительно произошло, то, конечно, оно сыграло определенную роль в жизни Сергия. Символизм христианского мировоззрения заставлял видеть во всем таинственный смысл. Огромное значение придавалось и «календарным» совпадениям. Их рассматривали как знак, данный свыше. И кто знает, не был ли ранний интерес Варфоломея к иноческому житию, кроме всего прочего, еще и результатом его размышлений над датой своего рождения?

В Древней Руси особый, тайный смысл видели и в имени человека. Оно было верным признаком социального положения его носителя. Князья, бояре, духовенство, горожане и крестьяне — все они отличались друг от друга не только по образу жизни, манере поведения, одежде, но даже по именам. Каждому общественному слою был присущ свой круг имен. Представители знати очень внимательно относились к выбору имени для своих детей. Имя должно было напоминать о славных предках, обеспечивать покровительство одноименного святого. Именно поэтому среди знати далеко не всегда соблюдался обычай наречения младенца по имени святого, память которого приходилась на день крещения. Часто за день отсчета принимался день рождения. В поисках «подходящего» святого допускалось отклонение от исходной даты до двух недель вперед и назад по церковному календарю — «месяцеслову».

Имя «Варфоломей» было довольно редким среди боярства той эпохи и вообще не встречалось среди княжеских имен. Это имя носил один из двенадцати ближайших учеников Христа — апостолов. По преданию, Варфоломей был распят язычниками в Армении. В средневековой Руси с его именем связывали «отреченный», неканонический трактат — «Вопросы апостола Варфоломея». В нем, отвечая своему любознательному ученику, Иисус открывал тайны Божественного Промысла.

Как и другие сложные имена греческого происхождения, имя «Варфоломей» на Руси обычно произносили по-своему — «Валфромей». При таком произношении в нем звучало нечто необычное, чужеземное. «Ромеями», то есть «римлянами», называли себя византийцы.

Родиной Варфоломея было Ростовское княжество. Житие не указывает точного места рождения преподобного, ограничиваясь лишь кратким замечанием: «Жил Кирил не в коей веси (то есть в некоем селении. — Н. Б.) области оноя, иже бе в пределех Ростовьскаго княжениа, не зело близ града Ростова» (9, 288[К.В.3]).

Старинное ростовское предание утверждает, что усадьба отца Варфоломея находилась в селе Варницы, в трех верстах к северо-западу от Ростова Великого. Село расположено на ровном, открытом месте, на левом берегу речки Ишни, впадающей в ростовское озеро Неро. Весной Ишня широко разливалась, затопляя окрестные луга.

Название «Варницы» происходило от соляных варниц, издавна существовавших в этих местах. Подземные ключи обогащали воду в Ишне целебными солями. Купание в ней излечивало детей от золотухи, а стариков от ломоты в костях.

Здесь, среди неоглядных просторов земли и воды, прошли детские годы Варфоломея. И как знать, не эти ли немые, величавые равнины воспитали в нем склонность к молчаливой созерцательности, которую он сохранил до конца своих дней?

Как и любой человек, Варфоломей всю жизнь хранил в душе образы матери и отца. О родителях его известно очень мало. Судя по рассказу Жития Сергия, мать будущего подвижника была тихой, доброй и набожной женщиной. Ее образ выписан в Житии в соответствии с традиционными представлениями о матери святого. И все же, несмотря на условность образа Марии в Житии, можно думать, что именно мать заронила в душу Варфоломея искру горячего религиозного чувства, которая со временем воспламенила все его сознание.

Несколько больше, чем о матери, можно сказать об отце Варфоломея. Уже одно то, что Кирилл был ростовским боярином, позволяет увидеть некоторые истоки личности и мировоззрения его сына.

Ростов по праву называли «дедом» всех других городов Северо-Восточной Руси. В древнейшей русской летописи «Повести временных лет» он упоминается уже под 862 годом, в рассказе о призвании на Русь братьев-варягов. Для Залесья Ростов был тем же, чем для Северо-Западной Руси Новгород, а для Южной — Киев.

Через Ростов проходило несколько водных и сухопутных торговых путей. Из озера Неро брала свое начало река Которосль — правый приток Волги. Устье Которосли стерегла основанная в 1010 году крепость Ярославль. Великий волжский путь издавна связывал Русь с кочевыми и оседлыми народами Азии. По притоку Волги реке Тверце и далее по Мете шел торный путь из Верхневолжья в новгородские земли. Два Других притока — Шексна и Кострома — служили дорогами на север, в Белозерье и Подвинье. В освоении этих областей ростовцы постоянно соперничали с новгородцами.

Ростовское боярство некогда вершило судьбами всей Северо-Восточной Руси. Не раз по своей воле оно сменяло князей. Владельцы богатых вотчин и обширных промысловых угодий, ростовские бояре и «породой» не уступали киевским да новгородским. Благодаря своим древним корням они были связаны узами родства с аристократией многих других русских городов. Их поддержка решала судьбу того или иного наследника ростовского престола.

В те времена, когда положение человека в обществе прямо зависело от того, кем были его предки, история имела сугубо практическую ценность. Ростовские бояре, в том числе и отец Варфоломея, прекрасно знали не только прошлое своего собственного рода, но и всю сложную историю отношений между князьями в XI—XIII веках. Их предки вместе со своим князем праздновали победы и переживали тяжелые времена неудач, переезжали из города в город, а порой из одного конца Руси в другой. История Руси была частью их семейной истории.

Согласно Житию Варфоломей уже с детства был отмечен особой «благодатью». Многочисленные чудесные знамения убеждали Кирилла и Марию в «богоизбранности» их среднего сына. Незадолго до рождения Варфоломея его мать стояла в церкви на воскресном богослужении. В самые важные моменты литургии младенец трижды прокричал во чреве матери. В первый год жизни он отказывался от материнского молока в постные дни недели — среду и пятницу. Достигнув семи лет, Варфоломей чудесным образом — с помощью ангела, явившегося ему в поле под дубом в виде старца-монаха, — овладел грамотой.

Как отнестись к этим известиям Жития? Давно замечено, что все они имеют аналогии в житиях различных византийских святых. Вероятно, автор Жития Сергия, не имея достоверных сведений о детстве своего героя, воссоздал его по образцу жизнеописаний великих подвижников древности. Тем самым Епифаний Премудрый утверждал величие Сергия, сопоставимость его образа с образами святых отцов. Впрочем, нет ничего проще и вместе с тем бесплоднее, чем опровергать «чудесную» часть жития святого. Такое опровержение не нужно ни тому, кто верит в возможность чудес, ни тому, кто их отвергает. Да и много ли мы приобретаем, разрушая возвысившие нас мифы? Оставим же рассказы о знамениях, сопровождавших детство и отрочество Варфоломея, во всей их нездешней достоверности и попытаемся понять то, что подлежит осмыслению: какие впечатления ранних лет повлияли на формирование личности Сергия?

Отцу Варфоломея, боярину Кириллу, выпало жить в переломное, драматическое время. На глазах у двух-трех поколений целый мир погрузился в небытие. Рухнула вся политическая система домонгольской Руси. Изменились до неузнаваемости ее составные части.

Но, пожалуй, нигде на Руси крушение прежнего порядка вещей, тревога и страх перед будущим не ощущались в этот период так остро, как в Ростове. И на то были свои исторические причины.

Первые полстолетия ига оказались для Ростова не столь губительными, как для большинства других русских городов. Летописи не сообщают о его разгроме во время нашествия Батыя на Северо-Восточную Русь в 1237—1238 годах. После гибели от рук татар князя Василька Константиновича (март 1238 года) власть в Ростове перешла к его вдове, княгине Марье, которая воспитывала двух малолетних сыновей — Бориса и Глеба. Повзрослев, они разделили княжество. Борису достался Ростов с округой, Глеб получил обширный Белозерский край. Оба Васильковича отличались миролюбием и рассудительностью. Они поддерживали осторожную и гибкую ордынскую дипломатию Александра Невского, налаживали связи с ханскими вельможами.

При Васильковичах в Ростове поселяются откупщики дани «бесермены», ордынские купцы и даже принявший православие племянник хана Берке — «царевич Петр». Один из братьев, Глеб Василькович, женился в Орде.

Ростовчане возмущались пребыванием в городе «бесерменов» и дважды, в 1262 и 1289 годах, выступали против них с оружием в руках. Однако дружба ростовских князей с «погаными» приносила и добрые плоды. Историки подсчитали, что за вторую половину XIII века ордынские отряды 14 раз нападали на русские земли. От этих набегов сильно пострадали Владимир, Суздаль, Переяславль-Залесский и другие города. И лишь Ростов за всю вторую половину XIII века ни разу не был разорен татарами. Здесь сберегались культурные ценности Владимиро-Суздальской Руси, продолжалось летописание, велось даже небольшое каменное строительство. Последнего не позволял себе в эти тревожные времена и сам «Господин Великий Новгород».

Благополучию Ростовской земли пришел конец уже в 80-е годы XIII века. После кончины Бориса (1277) и Глеба (1278) их сыновья не смогли сохранить мудрого единодушия отцов. В Ростовской земле начинаются усобицы. Яблоком раздора стал выморочный угличский удел. Растратив силы на внутренние распри, ростовские князья не сумели удержать Ярославль, который в начале XIV века окончательно перешел под власть князей из смоленского дома.

Следующее поколение ростовских князей, правившее в первой четверти XIV века, оказалось не в состоянии обезопасить город и волости от татарских набегов. Постоянные просрочки и недоимки при сборе ордынской дани в ростовских землях вызывали гнев хана, влекли за собой карательные санкции.

Тяжесть положения усугублялась тем, что ростовские князья, а вслед за ними и бояре не могли остаться в стороне от ожесточенной борьбы за великое княжение Владимирское между московскими и тверскими князьями. Вплоть до 1327 года борьба эта шла с переменным успехом. И каждый раз победитель спешил свести счеты со своими недругами в Ростове. Город жил в постоянном тревожном ожидании очередного нападения княжеского войска или ордынского «лютого посла».

Бессилие правителей побуждало народ к возмущению. В 1320 году в городе появились очередные «злые татары». Возмущенные их бесчинствами ростовчане выгнали чужеземцев из города. Ответом на эту дерзость стала направленная в ростовские и ярославские земли карательная «Ахмылова рать». Лишь случайность спасла город от страшного погрома.

Невзгоды ростовской жизни не миновали и семейство боярина Кирилла. Сообщая о его разорении, автор Жития Сергия замечает: «Како же и что ради обнища, да скажем и се: яко частыми хоженми еже с князем в Орду, частыми ратми татарскыми еже на Русь, чястыми послы татарскыми, чястыми тяжкыми данми и выходы еже в Орду, частыми глады хлебными» (9, 288).

***

Одним из самых сильных впечатлений детства и отрочества Варфоломея, несомненно, был всеобщий страх перед «злыми татарами». Это чувство было знакомо в ту пору едва ли не каждому русскому человеку. Именно страх был основой всей системы чужеземного владычества над Русью. Неизвестный книжник конца XIII века, описывая зверства татарского баскака в Липецком и Воргольском княжествах, не удержался от восклицания: «И бяше видети дело стыдко велми страшно, и хлеб в уста не идет от страха» (20, 80). Те же чувства испытывали и ростовцы. Случалось, что, заслышав о приближении татарской «рати», горожане в панике разбегались кто куда, бросая на произвол судьбы дома, имущество, скот. Так было, например, в 1322 году, когда к Ростову направилась «рать» ордынского «посла» Ахмыла. «И прииде Ахмыл на Рускую землю, и пожже град Ярославль и поиде к Ростову с всею силою своею, и устрашися его вся земля, и бежаша князи ростовьстии, и владыка побеже Прохор», — рассказывает старинное ростовское сказание (11, 34).

Этот слепой, непреодолимый страх перед татарином еще долго оставался в сознании русских людей. Его внезапные приступы случались даже в начале XV века. Во время нашествия на Русь ордынского правителя Едигея в 1408 году, по свидетельству летописца, «да еще явится где един татарин, то мнози наши не смеяхуть противитися ему; аще ли два или три, то мнози руси жены и дети мечуще, на бег обращахуся» (9, 252).

Страх смерти был унизителен, ибо превращал человека в подобие бессловесного скота. Пытаясь превозмочь его, человек собирал в кулак не только всю свою волю, все мужество, но и всю веру. Тому, кто искренне верил в то, что Бог следит за всем происходящим, кто видел в собственных страданиях отсвет Страстей Господних, — тому легче было сохранить мужество и достоинство.

«Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить; а бойтесь более Того, Кто может и душу и тело погубить в геене» (Матфей, 10, 28). Скольким людям слова эти послужили последней опорой...

Страх отступал перед верой. Идущие на смерть ощущали себя страстотерпцами. И можно ли удивляться тому, что почти все погибшие от рук татар князья причислены к лику святых? Они и вправду умирали так, как положено святым: с молитвой на устах и крестом в руке. Свою смерть они стремились возвести до мученичества за веру. Это давало им надежду на вечное блаженство, загробную жизнь в райских кущах.

Помогая преодолеть слепой страх смерти, вера могла исцелить и другие нравственные болезни. Евангелие звало к единомыслию, учило бескорыстию и любви к ближнему. В эпоху «злой татарщины» эти призывы звучали особенно актуально. Безысходность, постоянное унижение порождали слепую злобу на того, кто находился рядом. «Ненависть на другы вселися в сердца наша», — сетовал знаменитый проповедник той эпохи епископ Серапион Владимирский (8, 448). И слова его отнюдь не были пустой риторикой.

Людьми овладела безграничная алчность. На то были свои причины. Если раньше власть денег умерялась силой традиции, правом рождения и престолонаследования, то теперь она оказалась неограниченной. Всем распоряжалась Орда, а там получить что-либо можно было только за деньги. «Серебром» добывали ярлык, дававший право на княжение. За деньги можно было получить в управление чужое княжество, а при их недостатке — потерять свое. С помощью «серебра» князья и бояре возвращали попавших «в полон» подданных, а порой даже родных и близких. Щедрые «дары» влиятельным вельможам могли спасти провинившегося князя от сабли ханского палача.

В стране, не имевшей в ту эпоху собственных серебряных и золотых приисков, единственным источником этих металлов была внешняя торговля. Однако в условиях иноземного ига она переживала тяжелые времена. Доходы, приносимые ею, были невелики по сравнению с расходами в Орде.

Постоянные поиски «серебра» и его ближайшего эквивалента — пушнины, «мягкого золота», превратились в своего рода навязчивую идею каждого правителя. Гордые Рюриковичи волею обстоятельств превратились в «скупых рыцарей», вынужденных беречь каждую гривну. Прозорливые наблюдатели предсказывали: победителем в конечном счете станет тот, кто лучше других умеет собирать деньги и умнее других — тратить.

Стремление выжать деньги из тех, кто находился ниже, кто не имел средств для защиты, подобно эпидемии, охватило все слои общества. Именно эту нравственную «болезнь века» яростно обличал Серапион Владимирский: «...Несытовьство имения поработи ны, не дасть миловати ны сирот, не дасть знати человечьскаго естьства — но, акы зверье жадают насытится плоть, тако и мы жадаем и не престанем, абы всех погубити, а горкое то именье и кровавое к собе пограбити; зверье едше насыщаються, мы же насытитися не можем: того добывше, другаго желаем!» (8, 448).

Но даже огненные глаголы Серапиона не в силах были изменить поведение людей, оказавшихся пленниками обстоятельств. И через три-четыре десятилетия после смерти знаменитого проповедника (1275) положение не изменилось, и слова об алчности звучали так, словно были сказаны вчера. «Несытовьство имения» порождало ненависть и вражду. Пользуясь рознью князей, татары безбоязненно хозяйничали на Руси.

Вера — это надежное прибежище пасынков судьбы — несомненно, была опорой и для ростовского боярина Кирилла. Она давала надежду, ибо сам Спаситель сказал: «Все, чего ни будете просить в молитве, верьте, что получите, — и будет вам» (Марк, 11, 24).

Набожность отца, разумеется, действовала и на сыновей. Горячая вера Варфоломея, без которой он никогда не стал бы тем, кем стал, была своего рода инстинктивной защитой его тонкой, впечатлительной натуры от ужасов ростовской действительности.

Со временем детская вера Варфоломея под влиянием знакомства отрока с христианской книжностью, которой богат был древний Ростов, развилась в целостное и стройное «Сергиевское» мировоззрение.

Впрочем, религиозные чувства Варфоломея были взращены не только книгами. Благодатной почвой для них служил и весь уклад тогдашней русской жизни, проникнутый церковной обрядностью и христианской символикой.

В Древней Руси приобщение человека к христианству совершалось просто и естественно, в потоке самой жизни. С детства он посещал свой приходский храм. Здесь учение Иисуса входило в его душу прежде всего через само богослужение. В ходе литургии перед верующими как бы заново проходила земная жизнь Иисуса, разворачивалась мировая драма искупительной голгофской жертвы. В причастии они вкушали Тело и Кровь Христову, знаменуя этим свою верность заветам Спасителя, единение всех людей во Христе.

Важнейшим средством утверждения в сердцах людей нравственного закона было публичное чтение Евангелия. Это великое творение человеческого духа, привлекало своей неисчерпаемостью. В его противоречивых сентенциях, многозначительных притчах, молитвенных призывах каждый находил то, что искал. Через Евангелие Иисус возгласил Царство Небесное, где восторжествует справедливость, где последние станут первыми, а богатые и алчные будут осуждены на вечную муку. Но оно учило и тому, как жить на земле, как создать здесь новую жизнь — прообраз небесной. Вслед за требованием всей душой возлюбить Бога шла вторая главнейшая заповедь — «возлюби ближнего твоего, как самого себя» (Матфей, 22, 39). Идеалы самоотречения и подвижничества были воплощены в «девяти заповедях блаженства».

Именно Евангелие стало любимым предметом размышлений Варфоломея. В отличие от большинства людей он рассматривал нравственные заповеди Иисуса не столько как прекрасный, но недостижимый в земной жизни идеал, сколько как руководство к действию. Этот взгляд на Евангелие стал основной особенностью его христианского мировоззрения. Вся жизнь Варфоломея-Сергия может быть понята только через Евангелие. Оно было его компасом в плавании по «многомутному морю житейскому».

В Евангелии лежат истоки глубокого человеколюбия радонежского подвижника. Отсюда же — тот могучий дух обновления, который веет в его деятельности как реформатора всего уклада духовной жизни Руси.

Говоря об истоках религиозного энтузиазма Варфоломея, вспомним и то особое христианское настроение, которым была проникнута духовная жизнь Ростова. В древней столице Залесья христианство утвердилось очень рано. Не позднее середины XI века здесь была основана епископская кафедра. Это вызвало ожесточенное сопротивление населения, которым руководили языческие жрецы — волхвы. В 1071 году ростовский епископ Леонтий был убит восставшими горожанами. Сто лет спустя он был причислен к лику святых.

Резиденция ростовского епископа находилась в самом центре города, южнее Успенского собора. С ней связана была не только чисто религиозная, но и культурная традиция. Библиотека ростовской епископии была одной из лучших на Руси. При кафедре велось летописание, работали ученые клирики, переводившие с греческого на русский язык труды отцов церкви. В Успенском соборе во время богослужения на одном клиросе хор пел по-русски, а на другом — по-гречески.

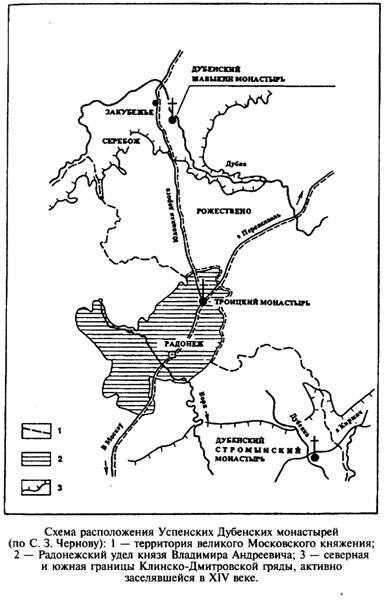

Как и подобает религиозной столице края, Ростов имел несколько монастырей. При дворе «владыки», как именовали в Древней Руси епископов, находились Иоанновский и Григорьевский монастыри. На западной окраине города в середине XIII века возник женский Княгинин монастырь. В восточной части Ростова в XIV веке существовали два монастыря — Богоявленский и Петровский.

Незримыми нитями духовного родства ростовские обители были связаны с колыбелью русского монашества — Киево-Печерским монастырем. Его воспитанниками были первые ростовские епископы Леонтий и Исайя. Описания подвигов киевских «отцов» были любимым чтением их ростовских собратьев.

Каждый из ростовских монастырей имел и свои легенды и чудеса. Одно из таких чудес произошло неподалеку от усадьбы Кирилла, на берегу речки Ишни. Известный своим благочестием ростовский монах Авраамий тщетно пытался сокрушить идола языческого бога Белеса, стоявшего на Чудском конце города. Однажды монах повстречал старца-странника и рассказал ему о своей печали. Старец открыл Авраамию, что он сумеет сокрушить идола лишь в том случае, если посетит Царьград и помолится там в храме Иоанна Богослова. Не раздумывая, монах отправился в далекий путь.

Решимость Авраамия была вознаграждена немедленно. Отойдя от Ростова всего лишь на четыре версты, монах на берегу речки Ишни повстречал «человека страшна, благоговейна образом, плешива, възлыса», с «брадою круглою великою». То был сам Иоанн Богослов. Он вручил Авраамию чудесный жезл с изображением Христа и сказал, что этой «тростию» монах сможет наконец сокрушить идола. Так оно вскоре и случилось. Белее был повержен, а на месте языческого капища Авраамий основал монастырь с храмом во имя Богоявления.

Сердцем Ростова, средоточием его религиозной и общественной жизни был Успенский собор. Старинное предание гласило, что знаменитый киевский князь Владимир Мономах, исцелившись от болезни с помощью печерских святынь, решил по-своему отблагодарить обитель. Он выстроил в Ростове собор, «всем подобием» повторивший главную церковь монастыря. Даже росписи на стенах храма князь приказал разместить в таком же порядке, как и в «божественной церкви Печерской» (7, 428).

Если бы бронзовые львиные маски на железных дверях собора могли заговорить, они рассказали бы о всех важных событиях в истории города. В соборе крестили, венчали и отпевали князей. Собираясь в дальний путь или возвратившись домой, князья с боярами и дружиной первым делом шли в собор. Здесь, у гробницы святого Леонтия, искали спасения те, кому угрожала народная расправа.

Конечно, Варфоломей не был единственным искренне верующим человеком в тогдашнем Ростове. В XIV столетии этот город дал русской церкви Епифания Премудрого и Стефана Пермского, Афанасия Высоцкого и Андроника Спасского. А сколько знаменитых в свое время имен не попало в анналы!

Но в отличие от многих других энтузиастов веры Варфоломей не только горячо молился, но и размышлял. Он всматривался в окружавший его мир, хотел понять происходящее, найти свое место среди людей. А между тем мир вокруг него, казалось, катится в какую-то бездонную яму. Люди готовы были захлебнуться от переполнявшей их ненависти друг к другу. Летописи позволяют нам увидеть лишь один из ракурсов тогдашней жизни — междукняжеские отношения. Но то, что мы видим здесь, едва ли сильно отличалось от общей картины. Это грустное предположение подтверждается одним суждением летописца. Оно датировано 1367 годом. Но нравы, как известно, очень медленно изменяются в лучшую сторону...

Сообщая об очередной княжеской усобице, летописец с горечью замечает: «Вси бо сии един род и племя Адамово, цари, и князи, и бояре, и велможи, и гости, и купцы, и ремественицы, и работнии людие... И забывшеся, друг на друга враждуют и ненавидят и грызут и кусают, отстояще от заповедей божиих, еже любити искренняго (то есть «ближнего». — Н. Б.) своего яко сам себе» (17, 8—9).

Кажется, никогда прежде усобицы русских князей не достигали такого ожесточения, как в первой четверти XIV века. Получив великое княжение Владимирское в 1304 году, племянник Александра Невского тверской князь Михаил Ярославич начал проводить крайне жесткую, «силовую» политику по отношению к соседним княжествам и землям. Причиной тому был не только излишне самонадеянный характер князя, но и постоянная нехватка средств для исполнения всех взятых на себя обязательств. В итоге Михаил пролил реки крови, безнадежно испортил отношения с Новгородом, нажил много врагов среди сородичей-князей и даже восстановил против себя главу Русской Церкви митрополита Петра. Всем этим не преминул воспользоваться главный соперник Михаила — московский князь Юрий Данилович. В 1317 году он женился в Орде на сестре хана Узбека и вернулся на Русь с отрядом татар. Михаил не захотел добровольно уступить Юрию великое княжение Владимирское и внезапной атакой разгромил его отряд. После этого оба князя отправились доказывать свою правоту в Орде. Хан Узбек признал Михаила виновным. 22 ноября 1318 года опальный князь был казнен ханскими палачами.

Получив после казни Михаила заветный ярлык на великое княжение Владимирское — а вместе с ним обширные территории, титульное старшинство среди князей, право Учета и доставки в Орду ханского серебра, собранного со всей Руси, — Юрий Московский также не сумел исполнить все то, что ожидал от него Узбек. В 1322 году хан лишил его великого княжения и передал ярлык Дмитрию Тверскому, старшему сыну казненного в Орде Михаила. Новый глава Северо-Восточной Руси носил красноречивое прозвище: по одним источникам — «Грозные Очи», по другим — «Звериные Очи».

Торжество тверского князя было не долгим. Юрий Московский при помощи новгородцев собрал необходимые средства и осенью 1324 года явился в Орду. Несомненно, он надеялся оправдаться перед ханом и вновь получить заветный владимирский стол. Узнав об этом, в Орду примчался и Дмитрий Тверской. Надеясь на милость хана, он убил Юрия. Обстоятельства убийства остаются неясными. Однако из летописей можно понять, что Дмитрий сделал это собственноручно.

Совершенный Дмитрием самосуд был как бы покушением на верховную власть хана судить и казнить русских князей. Поэтому Узбек после долгих раздумий решил примерно наказать виновного. Через несколько месяцев Дмитрий был казнен ханскими палачами. И, словно в утешение его тени, хан принял решение передать великое княжение Владимирское другому представителю тверского княжеского дома — Александру Михайловичу, брату Дмитрия.

Однако правление Александра оборвала вспышка праведного гнева тверичей, вызванная произволом ордынских послов. 15 августа 1327 года восставшие горожане истребили всех находившихся в городе татар. А уже через три-четыре месяца на тверскую землю обрушилась посланная ханом 50-тысячная «рать», которую русские летописцы назвали по имени ее предводителя — «Федорчуковой». Вместе с татарами шли на Тверь московский князь Иван Данилович и суздальский князь Александр Тверской Васильевич. Перед лицом грозной опасности князь Александр Тверской бежал из города.

За лаконичным сообщением летописца скрывается трагедия тысяч и тысяч русских людей. «Toe же зимы... бысть тогда великая рать татарская, Федорчюк, Туралык, Сюга, 5 темников воевод, а с ними князь Иван Данилович Московский, по повелению цареву, и шед ратью, плениша Тверь и Кашин и прочия городы и волости, и села, и все княжение тверское взяша и пусто сътвориша, и бысть тогда земли великая тягость и много томлениа, множества ради грех наших, кровь хрестианская проливаема бываше от поганых татар, овых в полон поведоша, а другиа мечи изсекоша, а иныа стрелами истреляше и всяким оружием погубиша и смерти предаша, а князь Александр побежал с Твери во Псков» (20, 90).

Вновь зло торжествовало над добром, право людей на свободу попиралось насилием. Кто не повторял тогда в разоренной татарами тверской земле и иных пострадавших от «федорчуковой рати» землях: «Боже отмщений, Господи, Боже отмщений, яви Себя! Восстань, Судия земли, воздай возмездие гордым. Доколе, Господи, нечестивые, доколе нечестивые торжествовать будут?» (Псалтирь, 93, 1—3).

Многолетняя борьба Москвы с Тверью оставила глубокий след в истории Ростова. Обе враждующие стороны искали поддержки ростовской знати. Не случайно именно здесь, в Ростове, нашли себе жен оба тогдашних великих князя — Михаил Тверской и Юрий Московский. Первый в 1294 году взял себе в жены княжну Анну, дочь ростовского князя Дмитрия Борисовича. Второй был с 1297 года женат на неизвестной по имени дочери ростовского князя Константина Борисовича (114, 13). (Понятно, что оба брака устраивали не сами женихи, а их дальновидные родители — отец Юрия московский князь Даниил и рано овдовевшая мать Михаила тверская княгиня Ксения.) В условиях, когда и оба тестя, и оба зятя были лютыми врагами, среди ростовской аристократии неизбежно должна была возникнуть как «московская», так и «тверская» партия. И все же москвичам лучше удалось подружиться с ростовцами. Юрий Московский часто бывал в Ростове и имел здесь полученные в приданое вотчины (114, 15). Великий князь Михаил Тверской, по-видимому, умышленно наводил татар на ростовские владения Юрия. Тот, получив владимирский стол в 1318 году, не замедлил ответить тем же. В 1322 году брат и верный союзник Юрия князь Иван Данилович Калита с отрядом татарского «посла» Ахмыла приходил к Ростову. Однако до очередного погрома дело по каким-то причинам не дошло. Много лет спустя, когда подлинные обстоятельства события уже давно забылись, среди живших в Ростове татар возникла легенда о том, что меч Ахмыла отвели именно их предки (11, 34).

Сыновья Михаила Тверского Дмитрий и Александр, несомненно, потеснили москвичей в Ростове. Падение могущества Твери в результате событий 1327—1328 годов радикально изменило расклад сил. Иван Калита получил возможность «восстановить справедливость». Летом 1328 года хан дал ему в управление половину великого княжения Владимирского — Новгород и Кострому. В его «зоне ответственности» оказался и Ростов. Как великий князь, Иван должен был востребовать с ростовцев недоимки по ордынской дани; как старший представитель московского княжеского дома, он мог претендовать в Ростовской земле на некоторые села — приданое своей уже умершей к этому времени племянницы Софьи (дочери Юрия Даниловича) (114, 16); как душеприказчик митрополита Петра (ум. 21.X1I.1326), доброхот ростовского владыки Прохора (ум. 7.IX.1328) и ревностный христианин Калита должен был позаботиться о сохранности имущества ростовской кафедры в условиях временного отсутствия духовного начальства.

Не упуская из виду ростовских проблем, Калита, однако, не имел времени заняться ими лично. Летом и осенью 1328 года он был в Орде, а зимой 1328/29 года по приказу хана Узбека занимался подготовкой и проведением карательного похода на Псков. В этих условиях князь решил поручить ростовские дела своим боярам Василию Кочева и Мине. Во главе сильного отряда они явились в Ростов. Одну из своих задач — сбор денег — московские воеводы решали просто. Должников били и всячески мучили до тех пор, пока не получали платежей. Среди прочих и «епарха градскаго, старей-шаго болярина ростовьскаго, именем Аверкиа, стремглав обесиша (подвесили. — Н. Б.), и възложиша на ня руце свои, и оставиша поругана» (126, 304[К.В.4]).

Желая укрепить династические (а значит, и политические) связи с Ростовом, Иван Калита в 1328 году выдал дочь Марию замуж за одного из двух правивших тогда в Ростовской земле князей — Константина Васильевича. На случай измены Константина Иван несколькими годами позже вывез в Москву и держал при себе его племянника, малолетнего Андрея.

Не довольствуясь этим, московский князь добился того, что и так уже небольшое Ростовское княжество было разделено на Сретенскую и Борисоглебскую «половины». В каждой из «половин» был свой князь. Впрочем, уже в 1331 году Иван Данилович, воспользовавшись кончиной правителя Сретенской «половины» князя Федора Васильевича, включил его владения в состав великого княжения Владимирского.

После экзекуции, устроенной в Ростове московскими воеводами, некоторые ростовские жители, в том числе и боярин Кирилл, были переселены в глухие, необжитые уголки Московского княжества. По-видимому, это не был акт чистого произвола, результат военного разгрома Ростова. Иван Калита уплатил в Орде долги ростовчан и теперь мог поступать с ними по своему усмотрению. Ведь по законам того времени неисправный должник попадал в полную личную зависимость от своего кредитора.

В те времена основной ценностью было не золото, серебро и иная «движимость», а прежде всего земля и люди, способные заставить ее приносить плоды. Главная причина успехов московских князей, их конечного торжества над всеми соперниками заключалась в том, что они, как никто другой, умели «собирать людей», пользуясь для этого самыми различными методами.

Переселенцам поневоле поначалу приходилось очень тяжело. Но расчет московских князей был прост и безошибочен. Каждый должен заботиться о хлебе насущном для себя и детей. Жизнь всегда возьмет свое. На новом месте, начав с шалашей и землянок, переселенцы постепенно отстраивались, обзаводились хозяйством. Их потомки забывали о том, как попали сюда их отцы и деды. Они верой и правдой служили Москве, готовы были положить жизни за ее дело.

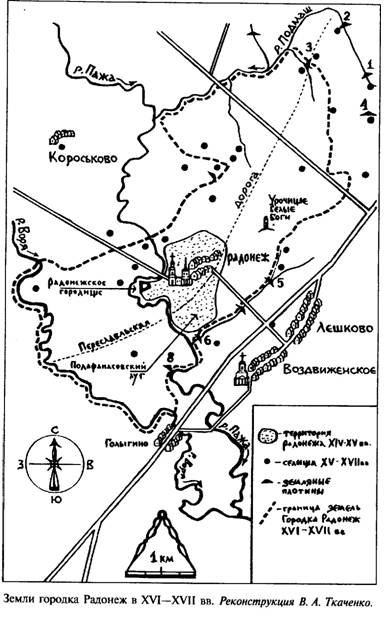

Отец Варфоломея боярин Кирилл вместе с несколькими другими именитыми земляками был отправлен в небольшое село Радонежское, затерянное среди лесов северо-восточной окраины Московского княжества[К.В.5]. Жизнь в Радонежском, или попросту — Радонеже, была не та, что в Ростове. Иной была уже сама природа. Вместо раздольных ростовских равнин перед глазами повсюду вставала стена темного леса.

В этой части Подмосковья ландшафт отличается каким-то тревожным, порывистым характером. Глубокие овраги чередуются здесь с крутыми, поросшими ельником холмами. По дну оврагов вьются торопливые речки с загадочными мерянскими именами — Воря, Пажа, Кончура, Молокша, Шерна.

Радонеж располагался на высоком обрывистом берегу Пажи, в ее крутой излучине. Через село проходила торная дорога из Москвы в Переяславль-Залесский. (До XVI столетия этот город называли Переяславлъ, а не Переславль, как сейчас.) Для размещения на ночлег проходивших по дороге обозов и войск на окраине села был устроен острог. За его приземистыми стенами виднелись стройные очертания деревянной церкви Рождества Христова.

Древний Радонеж существует и доныне. Большая дорога (Ярославское шоссе) давно изменила свой маршрут и теперь проходит в двух километрах южнее. В селе царят тишина и покой. В конце единственной улицы белеет каменная церковь — скромный образец провинциального классицизма. Кольцо валов старинной крепости хранит в себе лишь заросшее бузиной сельское кладбище...

Повседневная жизнь ростовских переселенцев в Радонеже была полна труда и забот. С рук их не сходили мозоли от топора и лопаты. Сами распахивали пашню, сеяли и жали, выходили на сенокос. Каждый клочок земли приходилось отвоевывать у леса, обильно поливать потом.

Дополнительным источником существования для переселенцев было бортничество — сбор меда диких пчел. «Радонежские бортники» упоминаются в документах той эпохи. Занятие это требовало ловкости, смекалки и отваги. Бортник должен был свободно чувствовать себя в лесу, понимать жизнь его обитателей. Не в этом ли древнем промысле у Варфоломея выработалось умение жить в лесу — навык, без которого он никогда не смог бы стать пустынником?

По-разному складывались судьбы ростовских переселенцев в московской земле. Одни, недолго думая, ехали искать счастья в Москву, другие норовили уйти в иные края, третьи оставались там, куда забросила их судьба.

Перед мучительным вопросом, что делать дальше, оказался и Кирилл. О себе он беспокоился меньше всего. Жизнь клонилась к закату. Годы тревог, невзгод и унижений тяжким бременем лежали на ссутулившихся плечах. Кирилл уже присмотрел для себя и жены место вечного успокоения в стенах небольшого монастыря в соседнем селе Хотькове.

Но что ждет его сыновей? Как помочь им встать на ноги, занять достойное место под солнцем? Кирилл мог поехать в Москву, похлопотать за них у своих влиятельных земляков, еще несколько десятилетий назад добровольно перебравшихся на сытые московские хлеба. Что говорить, ведь даже сам московский тысяцкий Протасий Вельяминов, второй человек в городе после князя, был выходцем из Ростова. Тысяцкий не оставил бы без внимания попавших в беду земляков.

Однако едва ли Кирилл ходил в Москву, к Протасию. Мог ли старый ростовский боярин поступиться своими представлениями о добре и зле, о чести и бесчестии? Мог ли послать сыновей служить тому, кто принес им столько горя и унижений?

Должно быть, приходила Кириллу и иная мысль: а не сняться ли тайком из Радонежа и отъехать всей семьей в тверские или новгородские земли? Но кому они нужны там, обнищавшие, растерявшие в тяжелые годы всю свою дворню, все добро?

Так шли дни, месяцы, годы... Сыновья Кирилла из отроков превратились в статных юношей. Все трое были разными, непохожими один на другого. Старший, Стефан, рос вспыльчивым, горячим, готовым очертя голову броситься в любую крайность. Средний, Варфоломей, напротив, был всегда спокоен, сдержан, приветлив. В нем уже явно ощущалась какая-то особая внутренняя сила. Младший, Петр, был прост, деловит и домовит.

Каждый из братьев по-своему переживал разлуку с родным Ростовом, унижение радонежской ссылки. Но пока был жив отец, ни один из них ни словом, ни вздохом не упрекнул его за гордость, лишавшую их надежды на лучшую долю.

В Радонеже Стефан и Петр обзавелись семьями, зажили своим домом. Старость Кирилла и Марии скрашивала возня с внучатами.

Впрочем, семейное счастье Стефану было не суждено: после смерти жены он впал в отчаяние и затворился в стенах монастыря. Два малолетних сына, Климент и Иван, остались на попечении сородичей.

Событие это, конечно, произвело сильное впечатление на Варфоломея. И так же как бедствия и разорение отца убеждали его в призрачности земного благополучия, так и преждевременная смерть жены Стефана наглядно показала мимолетность земного счастья.

Давно пришла пора женитьбы и для Варфоломея. По обычаям того времени брачный возраст у юношей наступал после 16, а у девушек после 14 лет. Однако, несмотря на уговоры родителей, Варфоломей не думал о женитьбе. Однажды он объявил родителям, что собирается уйти в монастырь. Узнав об этом, отец наотрез отказался благословить его. После ухода в монастырь старшего сына, Стефана, Кирилл возлагал на Варфоломея свои надежды о продолжении их рода, возрождении его былой славы. Он видел среднего сына победоносным воином, главой и опорой всего племени Кирилловичей.

Церковные кановы запрещали родителям удерживать детей, пожелавших посвятить себя служению Богу. Жития святых были полны рассказами о том, как будущий подвижник бежал из дома вопреки воле родителей. Именно так поступил некогда и один из основателей русского монашества Феодосии Печерский, чей образ неизменно служил Варфоломею примером для подражания. Однако сам он слишком любил своих родителей, чтобы нанести им такой удар. Оставшись в отчем доме, он терпеливо сносил насмешки соседей и ждал, когда сам Всевышний укажет ему путь.

Согласно Житию Сергия Кирилл и Мария за несколько лет до кончины приняли монашеский постриг. Возможно, это известие Жития не более чем дань агиографическому канону. Родители святых обычно оканчивали жизнь в монастыре.

Как бы там ни было, ясно одно: до самой кончины Кирилл не благословил сына на пострижение. Но и тот не оставлял ни на минуту своей заветной мысли.

Родители Варфоломея скончались почти одновременно. Их похоронили рядом, у стен Покровской церкви Хотьковского монастыря. По обычаям того времени сыновья почтили память умерших панихидами, раздачей милостыни и обедами для нищих.

По окончании сорокадневного траура Варфоломей приступил к исполнению своего давнего желания. Доставшуюся ему долю отцовского наследства он отдал младшему брату, Петру, и «радуяся душею... яко некое сокровище многоценное приобрете», вступил на избранный им путь (9, 292).

Итак, 23-летний Варфоломей из Радонежа решил уйти из общества людей. Это не был жест отчаяния, безысходности. Перед ним открыты были и другие жизненные пути, привычные, проторенные и далеко не столь тернистые, как тот, на который вступил он. Но Варфоломей не захотел «жить как все» или, иначе говоря, плыть по течению. Он сделал свой выбор.

Насколько мы знаем Варфоломея, это был первый в его жизни самостоятельный поступок. И поступок этот был основан на свободном выборе — свободном от поисков личного благополучия, от корысти и страха, словом, от всех тех прозаических и довольно низменных мотивов, которые обычно и определяют выбор поступка.

Здесь, в этом решении, Варфоломей предстает перед нами как человек, сделавший первый шаг по пути самоотречения, а значит, и по пути к внутренней свободе.

Способность к свободному выбору стала как бы ключом, с помощью которого он отворил дверь в страну, куда давно стремилась его душа, — в царство духовной свободы.

Людям во все времена было свойственно стремление к свободе. Оно является одной из основ человеческого сознания. Лишившись «внешней» свободы и ощутив на своей гордой вые двойной — московский и ханский — произвол, ростовские аристократы должны были либо смириться с ним, внутренне «сломаться», либо отправиться на поиски утраченной свободы туда, где степень свободы не зависит от степени давления внешней силы, — в область духа. Именно этот, второй путь избрал Варфоломей.

И постепенно в его переполненном евангельскими образами сознании укрепилась мысль, ставшая со временем одной из основ «сергиевского» взгляда на жизнь. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное», — говорил Иисус (Матфей, 5,3). Но «нищета духом» — это не только смирение, сознание своей греховности. «Нищие духом» — и те, кто обнищал, стал бедняком «не по какой другой причине, но по учению Господа, сказавшего: «Пойди, продай имение твое и раздай нищим» (Матфей, 19, 21) (38, 312). Только добровольная бедность может спасти человека от произвола и унижения. Именно богатство, имущество делают его рабом силы, ибо все это можно отнять силой. Расставшись с богатством, человек обретет свободу и покой. Источник слез — бедность — станет для него источником радости, ибо, избавившись от постоянной заботы о сохранении и приумножении имущества, человек сможет все время посвятить Богу.

Став слугою Всевышнего, «нищий духом» перестает быть слугой «человеков». Никакая земная сила уже не имеет власти над ним. Он становится истинно великим и свободным. Сам Спаситель в земной жизни превыше всего ценил «нищету духом». Она — труднейший из его заветов. Добровольной бедностью человек открывает себе дорогу ко Христу. «Всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть Моим учеником» (Лука, 14, 33).

Люди боятся впасть в бедность, так как она несет с собой тяготы и лишения. Но такова бедность лишь для того, кто имеет или жаждет иметь богатство. Если же взглянуть на нее иначе, через Евангелие, она явится совсем в ином свете. Иисус не только требовал «нищеты духом» от учеников, но и сам не имел никакого имущества. А что может принести христианину большую радость и наслаждение, чем следование Христу, духовное соединение с ним?

Так или примерно так рассуждал юный Варфоломей, не зная о том, что за сто лет перед тем такие же идеи положил в основу своей жизни и проповеди великий реформатор западноевропейского монашества Франциск Ассизский. Подлинный поэт бедности, он называл ее «евангельской жемчужиной», связывал с ней свои надежды на спасение человечества. Бедность, — говорил Франциск, — «это та добродетель небесная, которая все земное и преходящее повергает во прах и которая освобождает душу от всякого препятствия и дает ей свободно соединиться с Богом Вечным» (27, 43).

И может быть, подобно Франциску, однажды, в минуту озарения, он услышал слова Иисуса так, словно они были обращены лично к нему, Варфоломею из Радонежа: «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи и следуй за Мною» (Матфей, 19, 21).

С тех пор эти слова не давали ему покоя. Они звучали в его сознании словно колокол. Слышать этот призыв и не иметь возможности тотчас отозваться на него было поистине мучительно для Варфоломея.

В тот день, когда мысль о «незримом сокровище святейшей бедности» впервые посетила Варфоломея, он незаметно для себя сделал шаг по пути, который со временем привел его на Маковец.

Нестяжание как норма поведения, даже не став еще монашеским обетом, неизбежно влечет за собой отказ от семейной жизни. Только в одиночестве можно быть бедным и не унижать своей нищетой ближних. А главное, только в одиночестве возможно подлинное служение Богу. «Неженатый заботится о Господнем, как угодить Господу; а женатый заботится о мирском, как угодить жене», — говорит апостол Павел (1Кор, 7, 32—33). И потому Варфоломей решительно отказывался вступить в брак.

В своих размышлениях о свободе, равно как и в выводах, Варфоломей был далеко не одинок. О том же и так же думали тогда многие, ибо именно этот вопрос ставила во главу угла эпоха. Еще не имея сил для возвращения «внешней свободы» — независимости, народ не смирился, не окаменел в равнодушной покорности. Люди наиболее чуткие устремились на поиски иной, «внутренней свободы» туда, где ее можно было обрести, — к Иисусу, к полному самоотречению аскезы. Именно поэтому период монголо-татарского ига стал «золотым веком» русской святости, эпохой, когда зажглось столько ярких имен на небосклоне Русской Церкви.

«Чем больше человек удовлетворен здешним, тем меньше он ощущает влечение к запредельному. Вот почему для пробуждения бывают нужны те страдания и бедствия, которые разрушают иллюзию достигнутого смысла. Благополучие всего чаще приводит к грубому житейскому материализму. Наоборот, духовный и в особенности религиозный подъем обыкновенно зарождается среди тяжких испытаний», — писал русский религиозный мыслитель Е. Н. Трубецкой (103, 80).

В этом рассуждении содержится мысль, очень важная для правильного понимания всей жизни радонежского подвижника. Действительно, расцвет монашества в XIV веке был одной из форм проявления того духовного подъема, который наметился уже в эпоху Калиты и в полной мере проявился в последней четверти столетия. Об этом же говорил и В. О. Ключевский в своей речи, посвященной памяти Сергия Радонежского: «...Древнерусское монашество было точным показателем нравственного состояния своего мирского общества: стремление покидать мир усиливалось не оттого, что в миру скоплялись бедствия, а по мере того, как в нем возвышались нравственные силы. Это значит, что русское монашество было отречением от мира во имя идеалов, ему непосильных, а не отрицанием мира во имя начал, ему враждебных» (71, 205).

Отшельники, бежавшие от «мира» в глухие леса, были, сами того не сознавая, хранителями духовного огня, искры которого со временем воспламенили всю Северо-Восточную Русь.

Решение Варфоломея уйти в лесную пустыню не было бегством от мира. Это был шаг к утраченной свободе. Направление этого шага определилось как складом характера Варфоломея, так и целой чередой внешних обстоятельств его детства и отрочества. В вере он обрел свободу от унизительного страха смерти, в отшельнической бедности виделась ему свобода от произвола ордынской и московской власти.

Я научился быть довольным тем, что у меня есть.

Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии; научился всему и во всем,

насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии и в недостатке.

Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе.

Послание к филиппинцам апостола Павла, 4, И—13.

Покинув отчий дом, отрекшись от наследства, Варфоломей отправился навстречу своей мечте о внутренней свободе, о сокровище духа, которое «ни моль, ни ржа не истребляют» (Матфей, 6, 20).

Сын своего времени, он нашел осуществление этой мечты на поприще монашества. Однако путь, которым Варфоломей пришел к «ангельскому чину», был весьма необычен. Сильная и цельная натура Варфоломея во всем стремилась к идеалу. Возможно, и здесь сыграла свою роль «порода», боярское происхождение. В этом общественном слое обеспеченность жизни позволяла подняться над повседневной отупляющей борьбой за существование, за «хлеб насущный» и устремиться на поиски высших духовных ценностей. Случайно ли, что почти все знаменитые русские монахи-подвижники были выходцами из аристократии?

Для человека Средневековья громадную роль в любом деле играла преемственность. Он не мыслил себя вне той или иной традиции, или, как тогда говорили, «старины», «пошлины». И здесь Варфоломей не был, да и не мог быть исключением из правила. Но при этом он неизменно выбирал самое живое, самое главное в той традиции, которую он принимал. И если христианство он стремился черпать из первоисточника — Евангелия, то в своих размышлениях об иночестве он обратился к образам основателей русского монашества Антония и Феодосия Печерских. Их жизнь и подвиги были известны ему из Киево-Печерского патерика и житий обоих преподобных. С этими популярными произведениями древнерусской литературы Варфоломей познакомился, вероятно, еще в Ростове — городе, где киевская культурная и религиозная традиция ощущалась сильнее, чем в каком-либо другом центре Северо-Восточной Руси.

Вчитываясь в эти произведения, Варфоломей все лучше узнавал своих любимых героев, начинал подражать их манере поведения. Разумеется, он не стремился копировать биографию Антония или Феодосия. Но, всматриваясь в их образы, он понемногу усваивал и их отношение к миру, их принципы общения с Богом и людьми.

Антоний и Феодосии были мало похожи друг на друга по складу характера. Первый был преимущественно мистик, аскет. Проникшись энтузиазмом древних отцов-пустынников, он возлюбил одиночество, полную отрешенность от «мира» во имя приближения к Богу. Феодосии, при всем его религиозном горении, был практичен и деловит, умел жить среди людей и подчинять их своему влиянию. В разные периоды жизни Варфоломея-Сергия на первый план выступало то «антониевское», то «феодосиевское» начало. Он словно соединил в себе особенности этих двух характеров.

Отличительной чертой личности Антония, как она представлена в Киево-Печерском патерике, была постоянная обеспокоенность недостижимостью идеала. Он то уходил на Афон — горную «столицу» византийского монашества, то возвращался на Русь, то вновь покидал отечество, потрясенный очередным злодеянием князей. В основанном им киевском пещерном («печерском») монастыре он возглавил небольшую общину подвижников. Но едва лишь жизнь их наладилась, как Антоний вновь, отказавшись от всего, уединился в отдаленной пещере.

Этот дух постоянной неудовлетворенности, стремление найти свой собственный путь к Богу были присущи и Варфоломею. Его путь к монашеству и в монашестве отмечен многими оригинальными чертами. Необычным было и самое начало этого пути.

Покинув Радонеж, Варфоломей направился в соседний Покровский Хотьковский монастырь. Там были погребены его отец и мать, там жил старший брат Стефан. Житие кратко сообщает, что, придя в Хотьково, Варфоломей «моляше Стефана, дабы шел с ним на взыскание места пустыннаго» (9, 294). Вскоре оба они покинули Хотьково.

Почему Варфоломей не захотел последовать примеру брата и принять монашеский постриг в Покровском монастыре? Вероятно, прежде всего потому, что мечта о свободе от всех форм зависимости, жажда прямого общения с Богом требовали полного устранения от «мира». Кроме того, Хотьковский монастырь, по-видимому, был не из тех, где стремились к «высокому житию».

Здесь уместно будет привести одно рассуждение В. О. Ключевского. Оно позволит лучше понять отношение Варфоломея к тогдашнему русскому монашеству. «В Древней Руси различали три вида иноческой жизни: общежитие, житие особное и отходное. Общежительный монастырь — это монашеская община с нераздельным имуществом и общим хозяйством, с одинаковой для всех пищей и одеждой, с распределением монастырских работ между всей братией; ничего не считать своим, но все иметь общее — главное начало общежития. Отходному житию посвящали себя люди, стремившиеся жить в полном пустынном уединении, пощении и молчании; оно считалось высшей ступенью иночества, доступной лишь тем, кто достигал иноческого совершенства в школе общего жития. Особное житие вообще предшествовало монастырскому общежитию и было подготовительной к нему ступенью. Оно было очень распространено в Древней Руси как простейший вид иночества и принимало различные формы. Иногда люди, отрекавшиеся или помышлявшие отречься от мира, строили себе кельи у приходского храма, заводили даже игумена как духовного руководителя, но жили отдельными хозяйствами и без определенного устава. Такой монастырь-«особняк» составлял не братство, а товарищество, объединявшееся соседством, общим храмом, иногда и общим духовником» (72, 245).

Именно таким «особняком», по-видимому, и был Хотьковский монастырь. Возникший в 1308 году для удовлетворения духовных нужд местного населения, он относился к числу «мирских монастырей». Приведем еще одно необходимое в данном случае разъяснение Ключевского. «Братия, которую строители набирали в такие мирские монастыри для церковной службы, имела значение наемных богомольцев и получала «служеное» жалованье из монастырской казны, а для вкладчиков монастырь служил богадельней, в которой они своими вкладами покупали право на пожизненное «прекормление и покой». Люди, искавшие под старость в мирском монастыре покоя от мирских забот, не могли исполнять строгих, деятельных правил иноческого устава. Когда в одном таком монастыре попытались ввести подобные правила, иноки с плачем заявили строителю, что новые требования им не под силу; эта братия, как объяснил дело сам строитель, — поселяне и старики, непривычные к порядку жизни настоящих иноков, состарившиеся в простых обычаях» (72, 243).

Все это, конечно, было неприемлемо для Варфоломея с его высокими представлениями об иночестве.

В поисках подходящего места для поселения братья исходили десятки верст по лесным дебрям. Наконец они нашли то, что искали: большой, поросший лесом холм, у подножия которого тек ручей. Ни на самом холме, ни в окрестностях не было никакого жилья.

Кто из братьев облюбовал этот плавно возносящийся к вершине холм, словно самой природой приготовленный к тому, чтобы стать основанием для красивейшего из архитектурных созданий России? Кто из них, первым выйдя из леса на береговой склон, увидел даль, простор, замер на миг, потом вздохнул облегченно, перекрестился и сказал: «здесь!»? Хочется думать, что это был Варфоломей. Однако Стефану, как старшему и наставнику, принадлежало решающее слово...

И вот уже Кирилловичи, засучив рукава, рубят лес, очищают бревна, складывают сруб приземистой избушки.

Рядом с избушкой, или по-монашески «кельей», вскоре выросла небольшая часовня. В отличие от церкви часовня не имела престола, и потому в ней нельзя было служить литургию. Она предназначалась для чтения «часов» — псалмов и молитв, приуроченных к определенным часам дня. Часовню мог строить всякий желающий: для этого не требовалось разрешение епископа, как при постройке церкви.

Часовня вполне годилась для удовлетворения духовных нужд маковецких отшельников. Она служила им своего рода «молитвенной кельей».

Внешний вид и убранство маковецкой часовни можно представить по аналогии. В Кирилло-Белозерском монастыре до наших дней сохранилась деревянная часовня, построенная на месте будущей обители ее основателем Кириллом Белозерским в 1397 году. Часовня эта, даже если признать ее поздней копией с несохранившегося оригинала, своим обликом хорошо передает самый дух отшельничества. Приземистая бревенчатая клеть без окон, с маленькой дверью над высоким порогом покрыта плоской четырехскатной крышей. Внутри часовни царит полумрак. Все ее убранство состоит из большого рубленого креста прямо перед входом.

Неизвестно, сколько времени братья прожили вместе на Маковце. Вероятно, не более чем год-полтора. Однако ясно другое: все это время Варфоломей был «под началом» у брата. Именно это обстоятельство имел в виду Стефан, когда через несколько лет, вернувшись на Маковец, стал требовать от монахов Троицкого монастыря повиновения себе, восклицая: «Кто есть игумен на месте сем: не аз ли прежде седох на месте сем?» (9, 370).

Уход Стефана в Москву Житие Сергия рисует как бегство перед трудностями пустынной жизни. Вероятно, в этом только малая часть правды. Главное же заключалось в том, что Стефан искал возможности учить, находясь среди людей. Отшельническое житие на Маковце было для него не конечной целью, а лишь ступенью на пути укрепления духа. После Маковца он пришел в Москву не как безвестный монах из мирского Хотьковского монастыря, а как отшельник, закаливший дух в борьбе с демонами пустыни. Таков был путь самого Иисуса: после сорокадневного искушения дьяволом в пустыне он вернулся к людям «в силе духа» (Лука, 4, 14).

Если признать, что братья пришли на Маковец в 1337 году, то уход Стефана следует отнести к 1338—1339 годам. С этого времени началось одинокое подвижничество Варфоломея.

«Молчание — стихия, в которой формируются великие вещи», — говорил Карлейль. После ухода Стефана Варфоломей с головой погрузился в эту невидимую стихию. Его окружило таинственное безмолвие природы. Оно очищало душу от шелухи повседневности, возносило ее к небесам. Перед мысленным взором юноши вставали образы Иисуса и «ангела пустыни» Иоанна Предтечи. Окутанный тишиной уснувшего леса, он учился ходить по стопам великих учителей человечества...

В первые годы на Маковце Варфоломей познал не только сладость, но и горечь одиночества. Автор Жития, знавший цену подлинного пустынножительства, говорит о его трудностях точно и выразительно — «житие скорбно, житие жестко, отовсюду теснота, отовсюду недостатки... Что помяни — того несть» (9, 296, 306). Но и в этой неустроенности обихода Варфоломей находил радость сопричастности великому: ведь и Сын Человеческий не имел «где приклонить голову» (Лука, 9, 58).

Изведал ли он страх одинокой кончины среди молчаливого леса? Хотелось ли ему услышать человеческий голос, увидеть лица людей? Можно с уверенностью сказать лишь одно: как и всякий человек, он нуждался в понимании и поддержке, дружеском участии и сострадании. «Двоим лучше, нежели одному; потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их: ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его» (Екклесиаст, 4, 9—10).

Одиночество таило в себе и духовную опасность, о которой предупреждали еще отцы церкви. Удалившись от всякого общения, пустынник, исполняя заповедь любви к Богу, был лишен возможности исполнить вторую — любви к ближнему. «В чем покажет смиренномудрие (отшельник. — Н. Б.), не имея человека, пред которым бы мог доказать, что смиреннее его? В чем покажет сердоболие, будучи отделен от общения со многими? Как будет упражнять себя в долготерпении, когда нет противящегося его мнениям? Если кто скажет, что в усовершении нравов довольствуется он изучением Божественных Писаний, то поступит он подобно тому, кто учится строить и никогда не строит, обучился искусству ковать, но не хочет приложить уроков к делу» (38, 118).

Знал ли Варфоломей это суждение Василия Кесарийского? Вполне возможно, что знал. Во всяком случае, он не мог избежать высказанных Василием мыслей. Будучи последователен в своем стремлении к новому миру, открытому в Евангелии, Варфоломей, подобно брату, рано или поздно должен был ощутить потребность в общении с людьми...

Первая зима в лесу, вероятно, была для Варфоломея самой трудной. Туго было с припасами. Где-то неподалеку, в овраге, по ночам выли голодные волки. Тускло краснели подернутые пеплом уголья остывающего очага. В мерцающем свете лучины по стенам качались и вздрагивали черные тени.

Варфоломей осенял крестом темные углы избушки, подбрасывал в очаг веток, затягивал любимый отшельниками 30-й псалом: «На Тебя, Господи, уповаю, да не постыжусь вовек; по правде Твоей избавь меня; приклони ко мне ухо Твое, поспеши избавить меня. Будь мне каменною твердынею, домом прибежища, чтобы спасти меня, ибо Ты каменная гора моя и ограда моя»...

В рассказе об «искушениях» и «страхованиях» Варфоломея можно заметить примечательные особенности не столько литературного, сколько, по-видимому, исторического происхождения. Они отразили реальные черты личности отшельника. Прежде всего это сдержанность воображения по части описания «нечистой силы». Бесы являлись ему «в одежах и в шапках литовьскых островръхых» (9, 308), то есть в обличии людей, а не кошмарных страшилищ или хвостатых «муринов» — чертей. Агиограф умалчивает и о том, как выглядел сам дьявол. Можно думать, что Варфоломей не столько «видел» его, сколько ощущал незримое присутствие.

В этом «сдержанном» характере видений проявились коренные черты личности Варфоломея: его «природное спокойствие, не-надломленность, не-экстатичность». Действительно, «в нем решительно ничего нет болезненного» (59, 23). Это человек, твердо и спокойно идущий по избранному им пути к свободе.