|

|

|

Издательство «АГНИ»

Самара

1997

Карклиня И.-Г.Н. Капли живой воды. – Самара: Агни, 1997. – 280 с.: ил.

Книга «Капли живой воды» сороковая по счету в жизни Инги-Галины Карклиня. Сложные духовные вопросы просматриваются сквозь призму трудной судьбы, которая свела автора со многими замечательными людьми нашего века.

Попав в юности в заполярный лагерь заключенных, Инга Карклиня оценила Учение Живой Этики, последователи которого помогли выжить и духовно окрепнуть автору. Вернувшись в Латвию, она занялась исследовательской работой по родословной Рерихов и тех, благодаря кому состоялось Латвийское Общество имени Н.К. Рериха и кто нес «Негасимый свет духовности», как названа в книге первая глава. Во вторую – «На земле предков Рерихов» вошли искусствоведческие работы о современниках и сподвижниках Н.К. Рериха в области искусств. Автобиографические статьи составили третью главу впервые печатающейся книги.

В книге 66 черно-белых фотографий и 15 цветных иллюстраций.

ISBN 5-87931-018-3

© Издательство «АГНИ», 1997

НЕГАСИМЫЙ СВЕТ ДУХОВНОСТИ Рерихи и Латвия

РЫЦАРЬ ДУХА Феликс Денисович Лукин

ОГНЕННЫЙ КОНЬ ДУХА – ЦЕЛИТЕЛЬ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬ Харальд Феликсович Лукин

СИМВОЛ ВОЖДЯ СЕРДЦА Рихард Яковлевич Рудзитис

СПУТНИЦА ЖИЗНИ, ДРУГ И СОРАТНИЦА Элла Рейнгольдовна Рудзите

ДУХОВНАЯ ПРЕЕМСТВЕННОСТЪ Дочери Р. Рудзитиса

ДОЧЬ СВЕТА Катрина Екабовна Драудзиня

ОН БЫЛ ИЗ ТЕХ, О КОМ ГОВОРЯТ СТОЯ Александр Иванович Клизовский

ВО ИМЯ ОБЩЕГО БЛАГА Мэта Яновна Пормале

КАК ХОРОШИ, КАК СВЕЖИ БЫЛИ РОЗЫ... Милда Риекстиня-Лицис

КАК ХОРОШО, ЧТО ТЫ ЕСТЬ... НО КТО ТЫ? Элза Карловна Швалбе-Матвеева

У ВАС ДВЕ ПРЕКРАСНЫЕ РОДИНЫ... Ольга Катенева-Нейман

МЕЖАПАРК – ДУХОВНЫЙ ОЧАГ РЕРИХОВЦЕВ 30-х ГОДОВ Ингрид Калнс, Фелиция и Лидия Осташевы

ЛАТЫШСКИЕ УЧЕНИКИ Н.К. РЕРИХА Профессор Карлис Миесниек

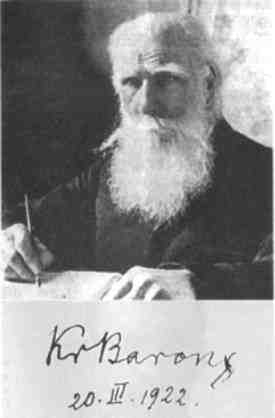

ПЕСНЕ ДЕНЬ ВЕЛИКИЙ Кришьянис Барон

СКАЗАНИЯ В ДЕРЕВЕ И ЯНТАРЕ Артур Берниек

ПОСМЕРТНЫЙ РОМАН В ПИСЬМАХ Янис Карклиньш

ГДЕ ТЫ, МОЙ СОЛОВУШКА-СОЛОВЕЙ? Арнольд Аузиньш

О величайшем Зодчем мостов дружбы и братства – Николае Рерихе – написано очень много. Но еще далеко не все. С каждым годом открываются все новые и новые страницы его жизни, обогащенные интересными фактами. Значительную исследовательскую работу проводят и члены Латвийского Общества имени Н.К. Рериха.

«Латвия нам всегда была близка как по народному эпосу, так и по моим предкам, – писал в 30-х годах в письме к рижским друзьям Николай Константинович. – Прадед моей жены тоже из Риги».

На латвийскую землю Рерихи пришли из Скандинавии более двух столетий тому назад и поселились на побережье Балтийского моря, вблизи курземской столицы Либавы (Лиепаи). В родословной Н.К. Рериха прослеживаются три поколения предков по отцовской линии, которые были связаны с Латвией.

Это прадед Иоганес Рерих, проживший на этой земле до 96 лет. Чем он занимался – нам неизвестно. В одной из латышских дайн говорится: «На величаво-суровой земле куршей и ливов, где гранитные валуны подступают к самому морю, нельзя стать землепашцем, не сдвинув их в сторону реки, не выкорчевав вековые корни могучих дубов...» Прижиться здесь могли лишь сильные духом.

Многовековая слава скандинавских корабельных мастеров и создателей быстроходных ладей осталась в памяти старожилов Балтики. Латышская народная поэтесса Мирдза Кемпе уроженка этого края – вспоминала, что ее прадед научился делать такие ладьи под парусом у одного из скандинавов Газенпота по фамилии Рерих. Совпадение ли это, или родословная нить?..

Дед Николая Рериха – Фридрих Иоганесович (впоследствии именуемый в Петербурге Федором Ивановичем) – прожил еще более долгую жизнь в Латвии – вначале в Газенпоте, где родился его сын Константин, отец Николая, а затем в Риге и на Рижском взморье. Известно, что он работал архивариусом в Лифляндском губернском управлении, имел наклонности к литературе, любил музыку и охотно занимался садоводством. Его любовь к Домскому органу – «молитве духа» – передалась и его потомкам, особенно внукам Николаю и Борису.

Из писем Николая Константиновича к рижанам мы узнаем, что в его памяти на всю жизнь сохранились светлые детские воспоминания о весенне-летнем отдыхе в Майоренгофе на даче деда.

Приведу некоторые штрихи из записной книжки своего прадеда Екаба Филки – взморского фурмана, содержавшего для обслуживания приезжих господ двух чистокровных рысаков. Уже за месяц до приезда петербургских гостей – сына Константина с семьей – Фридрих Рерих ангажировал Екаба Филку на весь летний сезон. Тогда же обсуждались и расписывались основные маршруты по побережью от Майоренгофа до Кемери.

По воспоминаниям своего дяди Адольфа Филки мне удалось получить представление о даче архивариуса в Майоренгофе. Она находилась возле Рижского залива в репрезентабельном районе с роскошными особняками и магазинами, торгующими западными товарами, на одной из перпендикулярных улиц, пересекающих центральную магистраль Иомас. Своей ухоженностью и обилием цветов дача привлекала внимание прохожих. Ее владелец – благородного облика господин с несколько суженным разрезом глаз и рыжеватой бородкой клинышком – был приветлив, общителен, кроме русского свободно владел немецким и латышским языками. Высоко ценил местных мастеров и не скупился на оплату их труда. Поэтому каждый из взморских ремесленников охотно нанимался к нему на сезонную работу. До глубокой старости Фридрих Рерих не носил очков, но читал много и имел обширную библиотеку русских и немецких классиков.

Уже в начале мая дача архивариуса приводилась в порядок: окрашивались окна и двери, устанавливались на столбах детские качели, а под развесистой яблоней в глубине сада вешался гамак для жены сына – Марии Васильевны – очень милой, улыбчивой женщины со славянским округлым лицом. Одно время в саду рядом с домом была восточная беседка с фонарем, где в вечерние часы семья Рерихов пила чай. Во время сильной морской бури ее снесло.

Поездки в Ригу обычно связывались с концертами Баха в Домском соборе. Как-то по просьбе нотариуса Константина Федоровича состоялась необычная «сверхпрограммная» поездка в Газенпот, где он родился. Ему хотелось встретиться со сказительницей Анной Трейей, предсказательницей судеб. Старушке было более восьмидесяти лет, жила она одиноко, замкнуто. Но своему земляку – петербургскому нотариусу – она не смогла отказать в приеме. На обратном пути Мария Васильевна взволнованно говорила: «Ты слышал, Костя, она дважды повторила, что наш Коля будет «великим человеком». Константин Рерих считал, что сын Николай должен стать его преемником – унаследовать нотариальную контору. Николай же все явственней выражал склонность к художеству и проявлял интерес к археологическим раскопкам.

Спустя много лет Николай Константинович напишет в своих воспоминаниях о Латвии: «...В те далекие дни услышались впервые сказания о народных героях Латвии, о зыбучих песках Куришгафа (Куршулициса), о развалинах замков, хранивших увлекательные предания. Одним из самых ярких впечатлений было собирание янтарей. Может быть, в поисках янтаря заключалось какое-то смутное предвидение будущих курганных находок, доказывающих существование далеких общений уже в неолите».[1]

Семейная хроника Рерихов связана со скандинавскими преданиями и легендами. Одно сказание я услышала от старого латышского резчика по дереву сказочника Артура Берниека, который общался с латышскими просветителями – собирателем народных песен-дайн Кришьянисом Бароном и поэтом Фрицисом Бривземниеком. По утверждению Берниека, это сказание в романтическом духе скандинавских скальдов было преподнесено в 1901 году деду Николая Константиновича – Фридриху Рериху в его столетие со дня рождения, когда по скандинавскому обычаю юбиляра катали по Рижскому заливу на ладье с красными парусами.

Вот это сказание в обработке Ф. Бривземниека, переведенное мной на русский язык: «...Спокон веков, как россыпи золотого янтаря, по Курземскому побережью Балтийского моря селились пришельцы из ближних и дальних стран. Никто не ведал, каким попутным ветром их занесло на эту суровую землю гранитных валунов и могучих лесных чащ. Полюбив ее всей душой, они нарекли ее своей родиной, а местные племена своими братьями и сестрами. И никто не спрашивал у пришельцев, какого они рода-племени и почему их язык непохож на язык куршей и ливов. Друг друга они понимали языком сердца...

Когда же на латвийскую землю обрушилась беда и Черный рыцарь поработитель пронзил Солнце Свободы мечом, повергнув непокорный край во тьму, на берегу Скандинавии вспыхнуло пламя костра Дружбы. Оно горело долго и ярко, пока не растопило тьму и над Курляндским краем вновь не засияло Солнце Свободы...»

Жизнь Константина Рериха была тесно связана с Россией. Завершив среднее образование в Риге и получив высшее юридическое в Петербурге, он в 1860 году женился на славянке Марии Васильевне Калашниковой и обосновался на постоянное жительство в столице Российской империи.

9 октября (27 сентября) 1874 года в семье нотариуса Петербургского окружного суда Константина Федоровича Рериха родился долгожданный первенец – Николай, затем появились на свет еще два сына, Владимир и Борис. Единственная дочь Лидочка была старшим ребенком в семье.

Нотариус занимал видное место в столичном обществе и пользовался заслуженным уважением. Дом его был широко открыт для ученых, археологов, литераторов, художников, музыкантов. Близкими людьми к семье Рерихов были академики – выдающийся химик Дмитрий Менделеев и известный скульптор Михаил Микешин, автор проектов памятников «Тысячелетие России» в Новгороде, «Екатерина II» в Петербурге и «Богдан Хмельницкий» в Киеве. В формировании эстетических взглядов Коли Рериха Микешин сыграл большую роль.

Микешин верил в большое будущее своего ученика Николая Рериха и благословил его дипломную работу «Гонец» (1896 ) в Академии художеств.

Академические годы (1893–1898) были для Николая Рериха становлением высоких нравственных и демократических принципов. Путь к постижению прекрасного отразился в его дневнике – исповеди души. Стремясь к самоусовершенствованию, расширяя свои познания в области различных наук и в сфере культуры, Николай Рерих пытался приобщить к этому и своих коллег по курсу. У него появилась идея создания студенческого кружка самоусовершенствования на основе взаимного обогащения в области естествознания, философии, истории, психологии, эстетики и беллетристики. «Читать и обсуждать будем вместе... Все будем делать вместе, не боясь критики и неединомыслия, – утверждал он. – В спорах рождается истина. Программное художественное образование будем пополнять сочинением эскизов на всевозможные темы и обсуждать их тоже совместно. В кружок самоусовершенствования принимаются все, независимо от курсов, наций, художественных направлений. Кружок должен носить демократический интернациональный характер. Он должен стать прогрессивным очагом Культуры». Таков был смысл устава, выработанный студентом второго курса. Свое выступление на открытии кружка Николай Рерих завершил призывом «протянуть друг другу руки помощи, соединиться мыслями и поработать для достижения начертанной себе цели...»[2]

Нити дружбы и сотрудничества связали Николая Рериха с латышами: Янисом Розенталом, Янисом Валтером и Вильгельмом Пурвитисом.

Первая встреча произошла на открытии занятия кружка, руководимого Рерихом. К студентам живописных мастерских Академии присоединились их соотечественники из училища барона Штиглица: в будущем корифеи латышской профессиональной культуры Густав Шкилтер, Теодор Залькалн и график Юлис Мадерниек. Вечер был интересным и многообещающим. Но, увы, за ним последовало разочарование. Различный уровень знаний и духовного развития помешал студентам объединиться. Кружок распался.

В 1894 году в Академии состоялась традиционная выставка дипломных работ студентов. Она вызвала большой интерес столичной публики. На сей раз в центре внимания оказалась многофигурная жанровая картина Яниса Розентала, ученика Алексея Кившенко и Владимира Маковского. Называлась она «После богослужения». В основе сюжета – характерное для конца XIX века социальное расслоение латышской деревни. Писал Розентал свою картину в родном местечке Салду. На первом плане были изображены родители художника: отец – сельский кузнец и мать – мастерица и сказочница. Демократизм художника проявился в несколько гротесковом изображении чванной богатой прослойки населения.

«Николай Рерих, – вспоминал Густав Шкилтер, – был взволнован и обрадован появлением этого шедевра на академической выставке.

— Какое великолепие! Сколько света и задушевности! – восклицал он. – Это подлинная эпопея народной жизни глазами гуманиста!..»

Рерих вместе со Шкилтером долго разыскивали в толпе смущенного автора, чтобы пожать ему руку. Растроганный признанием одного из лучших учеников профессора Куинджи, Янис Розентал пригласил Рериха и Шкилтера в свою мастерскую на улицу Садовую. Там за небольшую цену он снимал мансарду с окном во всю стену. Мебели почти никакой не было: массивный дубовый стол, несколько мольбертов, два стула и две железные кровати, покрытые самоткаными одеялами с латышским орнаментом. Рерих заметил на стене висящую гитару и, обрадовавшись, спросил: «Вы играете?..» Розентал ответил: «Играет и поет мой тезка Янис Валтер... Сейчас он на занятиях латышского студенческого кружка «Рукис», что в переводе на русский означает «Труженик». И заметил: «Я бы вас пригласил туда, но занятия нашего кружка ведутся на латышском языке... Деятельность его развивается в русле народных просветителей, носящих название «младолатыши». Во главе этого движения стоят такие авторитетные мужи национальной культуры, как собиратель латышских дайн Кришьянис Барон и его ближайшие соратники Кришьянис Валдемар, поэт Фрицис Бривземниек, братья Алунаны... Все они ратуют за статус родного языка и занимаются исследованием народного творчества. Мы, молодое поколение художников, – студенты Академии, училища Штиглица и консерватории, – ставим своей целью продолжать их благородное дело...»[3]

Мастерская Розентала была приютом, а порой и местом работы для многих латышских студентов. Здесь же зачастую обговаривались и дела кружка, создавался его рукописный иллюстрированный журнал.

Позднее, в 1924 году, в латышском «Иллюстрированном журнале» (№ 2) Густав Шкилтер опубликовал свои воспоминания о петербургском кружке «Рукис». Излагая его программу, скульптор писал: «Прежде всего каждый член этого кружка должен чувствовать себя сыном своей родины. Для этого необходимо стремиться к определению своей творческой индивидуальности, притом быть профессионально подготовленным...»

Прогрессивный демократический дух «Рукиса» был близок Николаю Рериху. Однако он мечтал о создании более широкого интернационального кружка, в котором бы каждый смог совершенствовать не только свою национальную культуру, но и приобщаться к другим. Это, по его мнению, было бы духовным обогащением для всех.

Уже в дневниках студента Николая Рериха появляются золотые россыпи философских мыслей о духовном развитии человечества путем Культуры. Уже тогда ему как великое прозрение духа становится понятным действенное значение Красоты, Искусства.

В 1936 году в Риге в издательстве Латвийского Общества имени Н. Рериха вышла в свет его книга «Врата в Будущее» с посвящением: «Елене, жене моей, другине, спутнице, вдохновительнице». Девизом книги, обращенной к людям всего мира и, прежде всего, к молодежи, служит призыв великого учителя: «Пылайте сердцами, творите любовью».

«Для всех нас, латышских художников, – писал Г. Шкилтер, – которые знали и общались с Николаем Рерихом в разные периоды его жизни в России и за рубежом, книга «Врата в Будущее» стала путеводителем в жизни, она звала к размышлению о своем самоусовершенствовании, ответственной миссии носителей и создателей Прекрасного. С большой благодарностью судьбе вспоминаю свои краткие встречи с Николаем Константиновичем в студенческие годы в Петербурге, а также в усадьбе «Извара» под Петербургом, которая, как нам объяснил ее владелец, в переводе с индусского означала «Богами благословенная».

Густав Шкилтер вспоминал один из вечеров студенческого содружества, организованных по просьбе братьев Николая и Бориса, который состоялся в петербургской квартире Рерихов на Университетской набережной. На нем присутствовали Янис Валтер, Вильгельм Пурвитис и молодой композитор Язеп Витол.

По просьбе хозяев дома Язеп Витол музицировал, Янис Валтер пел под гитару. Николаю Рериху вспомнились летние каникулы у дедушки в Латвии. «Я не знаю более певучих и музыкальных народов, чем украинцы и прибалты», – сказал он. Тогда же возникла взволновавшая всех беседа о назначении художественной культуры. Николай Рерих прочел из своей записной книжки сформулированные им афоризмы «О сущности Прекрасного»: «В искусстве таятся семена созидания... Недаром под звуки Орфеевой лиры строились города». «Искусство есть водворение в душу стройности и порядка... Из древности много подтверждений тому». «Если мир, по словам Платона, управляется идеями, то благородные зерна искусства всегда будут тем благостным посевом...»

Гостеприимный, открытый для всех дом Рерихов охотно посещался и коллегами Михаила Микешина, профессорами Академии художеств Архипом Куинджи, Ильей Репиным. Однажды Михаил Осипович привез в Извару своего украинского друга – ученика Миколы Мурашко и Ге – Ивана Кирилловича Пархоменко. Он оказался на редкость задушевным человеком и прекрасным рассказчиком. Позже в беседах со своими латышскими учениками по Школе поощрения художеств, в частности с Миесниеком, Кронвальдом и Филком, Николай Константинович вспоминал: «Однажды мы с семьей просидели всю ночь, слушая захватывающие рассказы Ивана Пархоменко об Украине – «святой Тарасовой земле».

Позволю себе небольшое отступление. В феврале 1976 года в Доме творчества писателей в Ирпене я встретила земляка Пархоменко – полтавчанина прозаика Александра Ковинько. Он подарил мне свою книгу, на которой написал: «Радость есть особая мудрость... Если вы чего-то хотите, вы должны об этом думать и вы должны магнитом сердца привлечь это...»

Это были слова Николая Рериха из его книги «Врата в Будущее», выпущенной рижским издательством. Полтавчанин получил ее в дар от поэта Юлия Ванага в 1965 году во время недели латышской культуры на Украине.

Однако вернемся к петербургским страницам биографии Николая Константиновича, его дружеским и творческим контактам с латышскими мастерами искусства. Как известно, они зародились уже в студенческие годы. Правда, в отличие от обоих Янисов – Розентала и Валтера – с коллегой по курсу Вильгельмом Пурвитисом у Николая Рериха не сразу установились доверительные отношения.

Самолюбивый, легкоранимый Вильгельм вначале сторонился, как ему казалось, барственного, материально независимого сына известного петербургского нотариуса. Считал его баловнем судьбы.

«Нас сблизила дружественная демократическая обстановка мастерской маэстро Куинджи, – вспоминал впоследствии Николай Константинович. – Для профессора Куинджи все студенты независимо от их сословия, положения в обществе были равны. Определяющими качествами учеников он считал их личные способности и трудолюбие...»

«Тогда же и мне «открылся» по-настоящему Рерих, – признался Густаву Шкилтеру Пурвитис. – Его большой живописный талант и эрудиция во многих областях науки, философии, литературы, страстный интерес к археологии и естествознанию сочетались с искренней доброжелательностью к коллегам».

Вильгельма Пурвитиса и Яниса Розентала поразила дипломная работа Николая Рериха «Гонец» своим глубоким философским смыслом и самобытным образным и живописным решением.

...Поздней ночью в скупом свете луны четко обрисовываются силуэты двух загадочных фигур – гонца и седого старика. Они везут важную и тревожную весть: «Между славянскими племенами началась война». Сюжет этой романтической картины относится к началу нашей эры. Работа «Гонец» была приобретена Третьяковым.

В 1896 году Рерих с большим успехом окончил Академию художеств. После Академии творческие пути Вильгельма Пурвитиса и Рериха часто пересекаются. По совету Стасова и Репина художник уезжает в Париж и поступает в мастерскую выдающегося рисовальщика и живописца исторических картин Ф. Кормона...

Профессор Вильгельм Пурвитис

Осенью 1901 года Николай Рерих женился на дочери архитектора Ивана Шапошникова – Елене Ивановне, ставшей для него не только другом на всю жизнь, но и соратницей в его больших начинаниях и свершениях.

Вместе со своей супругой Николай Константинович в мае 1903 года посетил места своих и Елены Ивановны предков в Латвии. Еще в студенческие годы, посещая в Петербурге на улице Садовой мастерскую двух Янисов – Розентала и Валтера, он пообещал им после окончания Академии художеств непременно побывать в Латвии и вместе с ними побродить по древним историческим местам. И вот только теперь, через семь лет, когда уже нет в живых дедушки Фридриха, сбылось их сокровенное желание. Они смогли ощутить всю гамму красок благодатной земли Прибалтики начиная от весеннего пробуждения природы, когда небо и реки насыщены кобальтом пурвитисовских весен, до звонкой сентябрьской охры с буйным акцентом ржаво-карминовых красок в неостывших от жаркого лета видземских полотнах Яниса Розентала. Их очаровал тонкий лиризм солнечного безветренного полдня в «скрипичной гамме» картины Яниса Валтера «Купающиеся мальчики»... К сожалению, публикаций об этой поездке супругов Рерихов в Латвию почти нет.

Пользуясь искусствоведческими каналами – контактами с художниками и архитекторами старших поколений, мне все же удалось установить некоторые факты, подтверждающие посещение родных мест Курземского (Курляндского) края Рерихами.

Сошлюсь на беседу с уроженцем Лиепаи известным латышским архитектором Эрнестом Екабовичем Шталбергом (1883–1958). Встреча с ним происходила на Видземском взморье в Вецаки на улице Сэклю, дом 6, где находилась мастерская скульптора Льва Владимировича Буковского. Профессор Шталберг позировал художнику для портрета. Однажды он рассказал о своей встрече с супругами Рерих в Риге в 1903 году: «...Это получилось неожиданно в романо-готическом дворике Домского собора... Николай Константинович писал один из своих этюдов... Я попросил разрешения посмотреть на его работу и сказал, что по окончании среднего образования в Риге попытаюсь поступить на архитектурный факультет в Петербурге... Слово за слово... Я и сам не заметил, как стал гидом супругов Рерих и даже попал в один из кадров его фотоснимков... Мы вместе посетили ряд церковных архивов Старой Риги, заглянули в Домскую школу, готовящую священников... Интерес к старине у Николая Рериха был настолько велик, что он не удовлетворялся скупыми датами экскурсоводов, а как истинный исследователь добивался доступа к подлинным документам, делая рукописные копии с них... Его волновало равнодушие чиновников к своему богатому наследию... Как много прекрасных творений зодчества канули бесследно в вечность... Уже тогда им владела мысль о совместной разработке конвенции по защите художественных ценностей...»

— А как работал Николай Константинович на пленэре? – поинтересовалась я.

«Работал как истинный художник-эстет, – объяснил Шталберг, – очень собранно, экономя каждое движение. Кисть для него была как смычок у скрипача. Краска ложилась на холст легко и уверенно. Композиционных поправок не было. А вот освещению Рерих придавал огромное значение. Поэтому у этюдов было много вариантов. Он не боялся открытого, локального звучания цвета. Но в цикле «Старая Рига», написанном в разную пору дня, светотеневые отношения играли первостепенную роль, передавая особенность прибалтийского приглушенного колорита».

Дружелюбный, общительный Рерих имел в Латвии много друзей и прежде всего коллег по Академии. С кем из них он желал прежде всего встретиться? Конечно, с Вильгельмом Пурвитисом и Янисом Розенталом, с которыми не прерывалась петербургская связь на академических выставках. Рерих знал, что в Риге готовится к открытию городской Художественный музей на улице Кришьяниса Валдемара. Знал, что Пурвитису архитектором и первым директором В. Нейманом доверена стенная роспись в верхнем вестибюле здания. Но, увы, там он не застал своего коллегу. Прервав незаконченную работу, тот выехал в Ревель, а затем в Мюнхен на чествование своей персональной выставки и получение золотой медали. Не было в Риге и Яниса Розентала: он находился в Хельсинки. Там предстояло большое событие в его жизни – свадьба с финской певицей Элли Форели. Портреты невесты Розентала Рерихи видели на выставке в Юрмале.

Из коллег по Академии в Латвии находился лишь второй Янис – Янис Валтер. Он по-прежнему жил в Елгаве, на своей родине, и любезно пригласил к себе супругов Рерих. В памяти Николая Константиновича еще свежа была дипломная картина Валтера «Базарная площадь в Елгаве» (1897). Писал он ее в солнечный воскресный день, и колорит был светлым, радостным. Персонажи были конкретные. На переднем плане слева крупным планом две женские фигуры в нарядных платьях и в шляпках – представительницы елгавской аристократии. Позируя художнику, они просили не упоминать их имен. В центре на дальнем плане – художник за мольбертом. Для его образа позировал Вильгельм Пурвитис. Рядом с ним, спиной к зрителю, полицейский в белой парадной форме. Тоже конкретная личность. Янис Валтер очень гордился родословной своего древнего города – столицы Курляндского герцогства. Как свидетельствует летопись XIII века, он возник на месте поселения орденского замка. Страстный любитель старины, Николай Рерих здесь сделал много записей и карандашных зарисовок, подкрепил их фотографиями замечательных творений зодчества XVI – XVII веков – церквей Святой Троицы и Анны. Барочный дворец Бирона на месте старого замка впоследствии перестраивался по проектам Растрелли. Перестраивалась и меняла свой стиль «Академия Петрина»[4]. Классицизм вносил строгость и рационализм в архитектуру Елгавы (Митавы) последующих столетий.

В дневниковых записях появились строки: «И сама Рига, с древними соборами и прекрасным органистом, ввела нас в свое славное прошлое. Помню улицы Старой Риги – им я посвятил несколько этюдов...» Разрушительные вихри начала XX века видоизменили облик этого прекрасного города, превратили в руины многие бессмертные творения зодчих. Перекосились и почернели черепичные крыши елгавских селений. Свою боль за судьбу незащищенных памятников старины, свое разочарование в происшедшей с годами войны метаморфозе Николай Рерих выразил в ответной картине «Елгавская базарная площадь» (1903). ...Домики под почерневшими черепичными крышами, покосившиеся деревянные заборы и хмурое осеннее небо. На его фоне – аскетические силуэты старых лютеранских кирх... Почему так мрачно? «Наши современники жестоки, – говорит автор. – Они разрушают все, что строили с любовью их предки...» Об этом Н.К. Рерих пишет в своей брошюре «По старине» (1904). Печальной оказалась поездка Рерихов на Рижское взморье в Майори. Уютная, ухоженная дедушкина дача с беседками и гамаками для внуков сгорела после переезда Фридриха Рериха в Петербург. «Супруги Рерих посетили около сорока исторических городов и поселений. Николаем Константиновичем было создано около ста живописных и графических архитектурных этюдов и свыше 500 фотоснимков», – пишет Гунта Рихардовна Рудзите в своей статье «Н.К. Рерих в Прибалтике»[5]. Впоследствии часть из них была использована И.Э. Грабарем в его «Истории русского искусства» (Москва, 1910 – 1914). Эти произведения не вошли в коллекцию картин, подаренных в начале 30-х годов Музею Латвийского Общества имени Н.К. Рериха.

В апреле 1906 года Николай Рерих становится директором школы Общества поощрения художеств. Преподает композицию, создает музей и мастерские. К нему в ученики поступают и латышские одаренные юноши, желающие стать профессиональными художниками. У многих из них сопроводительные письма, написанные рукой В. Пурвитиса, Я. Розентала, Ю. Мадерниека. Среди них – Карлис Миесниек из Пиебалги, Алберт Филка из Юрмалы, Франциск Варславан из Резекне, Алберт Кронинберг, Индрикис Зебериньш и многие другие.

Через четыре года, в 1910 году, в одной из своих публикаций, посвященной работе школы и тому огромному признанию, которым она стала пользоваться во всей Российской империи, включая Прибалтику, Александр Бенуа напишет: «Самое закоснелое из российских художественных учреждений оказывается вдруг способным на обновление и жизненность. Это чудо произошло благодаря энергии одного человека, одного художника – Рериха».

О методе преподавания Рериха трудно говорить в рамках традиционной системы конца XIX – начала XX столетия. «Он никогда никому ничего не навязывал, – вспоминал К. Миесниек. – Он не преподавал по академической программе, а беседовал, очень деликатно, но настойчиво, призывал нас к самоопределению, категорически выступал против любого подражания и бездумного копирования. Ободрял своей верой, что «все получится, если будете исходить от собственного восприятия». О Николае Рерихе с большой теплотой вспоминал скульптор Иван Шадр, ученик Теодора Залькална, преподававшего в 1902 – 1903 годах в Художественной школе Екатеринбурга и приводил слова Николая Константиновича: «Выслушав советы учителей, сделай так, как нужно тебе». Это говорило об уважении Рериха-педагога к самостоятельному мышлению учеников, к стремлению сохранить их самобытность.

Для Латвии это были тяжкие предреволюционные годы. Художники влачили жалкое существование. Их картины мало кто покупал, а коллекционеры, имеющие связь с заграницей, сбывали их произведения за солидную цену европейским частным галереям. Открывшийся в Риге в 1905 году Музей латышского искусства был весьма ограничен в средствах. И все же в его постоянной экспозиции можно было увидеть произведения национальной классики: Карла Гуна, Юлия Феддера, Адама Алксниса, Яниса Розентала, Вильгельма Пурвитиса, Александра Рамана, Яниса Валтера... Для всех этих художников, воспитанников петербургской Академии художеств, школы барона Штиглица, связь с Петербургом – это не только духовная поддержка веры в себя, но и материальный источник для существования. В 1906 году в российской столице латышским студентам удается издавать сатирический журнал «Весы», идет сбор средств на издание Кришьянисом Бароном многотомника латышских дайн. Здесь в клубе «Рукис», руководимом студентом мастерской Д.Н. Кардовского Янисом Тильбергом, Рерих слушает концерты молодого композитора, ученика Римского-Корсакова – Эмиля Дарзиня. В памяти Рериха на всю жизнь остается его музыка на слова Я. Райниса «Сломанные сосны». Это лишь штрихи для более глубоких и последовательных исследований контактов Николая Константиновича с латышскими художниками.

В 1910 году после распада первого объединения «Мир искусства» возникло новое, на других основах. Николай Рерих избран его председателем. Тогда же он пригласил Вильгельма Пурвитиса участвовать в комиссии по отбору произведений для столичных салонов. В годы первой мировой войны Рерих вместе с Тильбергом сотрудничают в Красном Кресте, организовывают выставки-продажи картин. Полученные деньги идут на помощь беженцам, осиротевшим детям и раненым воинам.

В ногу с Николаем Рерихом в это мятежное время идет на своей родине и Вильгельм Пурвитис. Он занят большими организационными делами: ратует о создании Латвийской академии художеств, возглавляет Художественное училище в Риге. В нем трудятся по приглашению В. Пурвитиса ученики Н. Рериха из школы Общества поощрения художеств. С 1911 года Янис-Роберт Тильберг преподает там живопись портрета и обнаженной натуры.

В 1917 году во время Февральской, а затем и Октябрьской революций Николай Константинович в авангарде борцов за сохранение художественного наследия русского народа. Этой же задачей занят на своей родине Вильгельм Пурвитис, который по-прежнему в курсе дел своего коллеги и действует, ратуя о создании в Латвии Академии художеств, потом с 1919 по 1934 годы он является ее ректором. Большая заслуга его в реорганизации городского Художественного музея. Опыт совместной работы с Николаем Рерихом сказывается во всех смелых начинаниях Пурвитиса по охране отечественных памятников архитектуры и изобразительного искусства.

Творческая и организаторская работа Николая Константиновича этих лет неразрывно связана с археологическими и этнографическими исследованиями. Рерих последовательно и тщательно изучает и культурные связи Руси со Скандинавией. Его находками, восходящими к глубоким корням культуры народов XI–XII веков, пополняется экспозиция музея Русского археологического общества.

В 1918 году под председательством Алексея Максимовича Горького была создана Комиссия по делам искусства и архитектуры. В ее состав вошли Александр Бенуа и Николай Рерих. Она занималась вопросами охраны памятников древности, проектированием новых, организовывала работу музеев и театров. При непосредственном участии Горького и Рериха было создано Общество друзей и любителей искусства. Деятельность Николая Константиновича и его латышского коллеги по Академии Вильгельма Пурвитиса была связана с Красным Крестом. Большая общественная нагрузка не помешала Рериху заниматься живописью и литературным трудом. Осенью 1918 года он завершает свою повесть «Пламя», в которой призывает «прозреть», «обратиться к Свету»: «Приходите, берите, стройте! Я ощущаю в себе силу начать страницу жизни... Заканчивается наш черный век».

После публикации декрета Совнаркома о плане монументальной пропаганды комиссар просвещения Анатолий Васильевич Луначарский вручил петроградскому скульптору Шервуду список имен выдающихся деятелей, ученых, писателей, художников, артистов, предполагаемых для увековечивания в памятниках.

Желающих участвовать в конкурсе проектов было много. В нем принимали участие выдающиеся скульпторы всех республик, в том числе и Латвии. В приеме проектных заявок и в жюри участвовал скульптор Карлис Зале (Залитис) – правая рука Шервуда. Жюри было строгое и компетентное. К реализации было одобрено 16 проектов, из них шесть принадлежали латышским скульпторам – Карлису Зале, Теодору Залькалну и Янису Тильбергу. Работа над моделями и их отливкой в гипсе происходила в скульптурных мастерских Академии художеств, а в летние месяцы во дворе академического корпуса на 4-й линии Васильевского острова. Находящийся в курсе всех художественных событий Петрограда Николай Константинович Рерих наведывался и в эту мастерскую. Первым был открыт бюст Добролюбова работы Карлиса Зале – 27 октября 1918 года – на Петроградской стороне у Тучкова моста, затем монумент Н. Чернышевскому Теодора Залькална на Сенатской площади (17 ноября) и 28 ноября на площади Красных Зорь памятник Тарасу Шевченко, созданный Янисом Тильбергом. На открытии присутствовал А.В. Луначарский. Впоследствии Карлис Зале рассказывал, что на открытие его памятника пришел и директор школы Общества поощрения художеств профессор Николай Константинович Рерих. «Он пожал мне руку и сказал Луначарскому: «Желательно было бы памятники латышских мастеров со временем перевести из гипса в более прочные материалы...» Выступая на открытии, А.В. Луначарский пожалел, что эти «прекрасные произведения осуществлены в таком недолговечном материале, как гипс». Обещал позаботиться об их отлитии в бронзе. «Помнится, мы оба – я и Карлис Зале – предложили свои работы осуществить в латвийском граните, – вспоминал профессор Янис-Роберт Тильберг в 1970 году незадолго до кончины. – Но, увы, все эти памятники в середине 20-х годов разрушились и были сняты с пьедесталов...»

Открытие памятника Кобзарю.

В первом ряду справа: А.В. Луначарский, Я. Тильберг, Д.И. Лещенко

В 1923 году Рерих с семьей уезжает в Индию. Там продолжаются его исследования древних памятников, философии, духовных богатств Востока. Верная спутница жизни художника Елена Ивановна – его соратница и вдохновительница. Достойными продолжателями дела своих родителей стали их сыновья Юрий и Святослав. Юрий Николаевич известен как выдающийся исследователь восточной философии.. Знание многих языков помогло ему в обширной научной и педагогической деятельности. После смерти Елены Ивановны Юрий Николаевич Рерих приезжает работать в Москву. Здесь в 1960 году обрывается его жизнь.

Младший сын Рерихов, избрав профессию художника, остается верен духовным традициям своей семьи. В 80-х годах он избирается почетным членом Академии художеств СССР. По просьбе возобновившего свою деятельность Латвийского Общества им. Н.К. Рериха в 1988 году становится его почетным президентом, поддерживает тесную связь, посылает для его музея картины, дает комментарии к лечебным травам Индии.

Совершим краткий исторический экскурс в историю создания Латвийского Общества Живой Этики.

В сентябре 1923 года рижский востоковед Владимир Анатольевич Шибаев (1898–1975), заинтересовавшийся Учением Живой Этики, встретился в Сан-Морице (Швейцария) с Николаем Константиновичем и Еленой Ивановной. Беседы принесли взаимное понимание, возникло стремление к сотрудничеству. Затем состоялись еще встречи и совместная поездка из Парижа в Индию. О ней в своих «Воспоминаниях очевидца» Владимир Шибаев пишет: «Долгое чудесное путешествие по тихим морям наедине с Николаем Константиновичем, постоянные беседы с ним... открыли мне всю глубину замечательной личности... Покидая Индию, я вез с собой много рукописей и много разных поручений от Н.К. Рериха»[6].

На основании их Владимир Анатольевич создает в Риге кружок друзей Живой Этики, готовит к изданию рукописи Н.К. Рериха. В 1924 году в рижском издательстве «Алатас» выходит в свет книга Н.К. Рериха «Пути Благословения». Выпуская этот уникальный труд, издатели во вступлении писали: «Н.К. Рерих через бури разрушения, через тьму непонимания и через стены вражеских препятствий проносит в Будущее не расплесканною чашу Красоты и Мудрости. И тем самым он становится одним из величайших духовных вождей современности, к голосу которого с особой чуткостью должны прислушиваться молодые поколения. Мы верим, что книга Рериха явится одной из первых стрел всепобеждающего Света, исцеляющего дух и пробуждающего в людях дремлющее Благо».

Спустя четыре года по вызову Н.К. Рериха В.А. Шибаев выезжает в Индию и становится секретарем института гималайских исследований «Урусвати». В Латвии у Владимира Анатольевича остаются больной отец, друзья и единомышленники. Рижский кружок восточной философии В.А. Шибаев передал своему другу д-ру Феликсу Денисовичу Лукину (1875–1934). В 1926 году д-р Лукин встретился с супругами Рерих в Париже. Там был найден взаимный духовный контакт, определены функции общества и вручен проект Пакта Мира. Д-р Ф. Лукин вернулся на Родину окрыленный своей почетной миссией. С благословения четы Рерих 13 октября 1930 года в Риге было провозглашено открытие Общества. Тогда же состоялось и подписание проекта Пакта Мира. К уже существовавшим секциям «Философии и Живой Этики», «Женского единения» и «Изучения родословной семьи Рерихов» в Латвии добавилась новая и, пожалуй, самая значимая – «Пакта Н. Рериха и Знамени Мира», которую посещали слушатели всех секций, а также с ней сотрудничали латвийские работники музеев, Академии наук и искусства, театральные деятели. Под Пактом Мира поставили свои подписи сенатор Калис Дуцманис, поэт Янис Райнис, композитор, ректор консерватории Язеп Витол, композитор Алфред Калниньш, академик Маул Страдынь, ректор Академии художеств профессор Вильгельм Пурвитис, профессор Карлис Зале. Из Индии от семьи Рерихов пришло поздравление Латвийскому Обществу.

«Когда мы узнали, что Ф. Лукин стал во главе нашего Латвийского Общества, – писал Николай Константинович в 1934 году, – почувствовалось, что устои Общества будут прочны... И не на время, но по существу навсегда... Основы культуры нерушимы, если они любовно заложены».

И надежды семьи Рерихов оправдались. Латвийское Общество заявило о себе как об одном из первых ведущих центров европейской духовной культуры. К сожалению, доктор Феликс Лукин не дожил до принятия Пакта Мира в Вашингтоне. Но он стал объединяющим духовным началом сотрудничества, в котором родственно сходились люди разных сословий, профессий и возрастов – все те, кто стремился к свету познания высшего начала. Его деятельность, которая продолжалась всего шесть лет, укрепила основы Общества для дальнейшего благотворного развития. Одним из первых оно принимает участие в движении за принятие Пакта Мира. Устанавливает непосредственную творческую связь с институтом гималайских исследований «Урусвати».

Приветствуя образование Латвийского Общества, Елена Ивановна пишет: «Так еще одно прекрасное начинание воздвиглось как оплот против воинствующей тьмы!.. Прошу передать всему правлению и всем членам-основателям Общества сердечный привет и пожелания, чтобы этот оплот укреплялся и мужественно, светло и радостно прилагал свои силы на пути служения Общему Благу». Письмо датировано 16 июля 1935 года.

Доктор Лукин воспитал достойных себе преемников. Среди них был поэт-философ Рихард Рудзитис, возглавивший Латвийское Общество им. Н.К. Рериха с 1936 по 1940 годы. Это было время бурного расцвета. При Обществе был организован музей, где хранилось 55 картин Николая и Святослава Рерихов, экспонировались выставки искусства прибалтийских республик, работали различные кружки. Была создана обширная библиотека редких изданий. В рижском издательстве «Угунс» печаталась серия книг «Живой Этики», трудов Н.К. Рериха. Выходили также книги поэта Рихарда Рудзитиса, его исследования творчества Н.К. Рериха, переводы Тагора. Впервые в печати появилась трилогия Александра Клизовского «Основы миропонимания Новой Эпохи»... Николай Константинович и Елена Ивановна с большим вниманием следили за творческим развитием Общества. Обменивались письмами и давали полезные советы.

15 апреля 1935 года в Вашингтоне президентом Ф. Рузвельтом и двадцать одной республикой Латинской Америки был подписан договор об охране художественных ценностей и исторических памятников – достояния вселенной как в экстремальных условиях войн, так и в мирное время, когда из-за невежества и чиновничьего равнодушия гибнут неоценимые ценности духовного богатства народов нашей планеты... Президент США сказал: «...предлагая этот Пакт, разработанный в 1929 году художником академиком Николаем Рерихом, к подписанию, мы стремились к тому, чтобы его всемирное признание сделалось насущным принципом для охраны современной цивилизации»[7]. Вскоре под Пактом поставили свою подпись светочи мировой культуры: Ромэн Роллан, Рабиндранат Тагор, Альберт Эйнштейн, Бернард Шоу, Герберт Уэллс, Томас Манн и многие-многие другие.

Катрина Драудзиня, возглавлявшая секцию «Женского единения», вспоминала: «День подписания Пакта Мира был радостен и волнителен. Мы все единодушно встали на защиту памятников культуры... Мы всеми силами стремились к восстановлению разрушенных памятников архитектуры...» Тогда же в Кулу пришло письмо из Риги от группы латышских скульпторов – преподавателей Академии художеств. Они поздравляли Н.К. Рериха с единодушным принятием Пакта Мира и защиты памятников культуры... Приглашали его посетить Латвию в период расцвета ее духовных сил, воплощенных в ваянии и зодчестве.

В 1936 году в Риге в издательстве «Угунс» вышла в свет книга Рихарда Рудзитиса, посвященная апологету культуры Николаю Рериху. В ней имеются такие замечательные главы, как «Миссия Культуры», «Лига Культуры» и «Женщина и Культура». Приводятся слова Николая Константиновича и Елены Ивановны, которые очень существенны и для нашего времени: «Там, где культура, там и мир... Нужно разоружиться в сердце и в духе. Сердце человеческое должно согласиться на разоружение и сотрудничество». Комментируя эти изречения, Рудзитис говорит: «Наша эпоха смешала, нивелировала, нередко даже запятнала истинное, сокровенное понятие культуры. Европейская логика весьма часто смешивает культуру с цивилизацией, вечное с временным, преходящим. Рерих снова и снова призывает разграничивать эти понятия. Культура должна обосновывать и одухотворять цивилизацию как свою составную часть. Первичное понятие культуры для Рериха – служение Свету. Этому понятию он находит и филологическое оправдание. «Культура имеет два корня, первый – друидический... Культ всегда останется почитанием Благого Начала, а слово Ур нам напоминает старый восточный корень, обозначающий Свет, Огонь. Итак, Культ – Ур может означать почитание Света». Отсюда вывод автора статьи, что «... Культура для Рериха есть свет духа, все высшие духовные и материальные ценности... Она – синтез и сотрудничество между всеми видами человеческих ценностей... Пока культура лишь пирог праздничный, она еще не перестроит жизнь...» Люди истинной культуры для Рериха не мечтатели, но воплотители своих высочайших мыслей и мечтаний. Николай Рерих приходит как апостол всекультурного и всечеловеческого сотрудничества и содружества...»

В главе «Лига Культуры» Рудзитис пишет: «Будучи по своей сущности настоящим реалистом и воплотителем, Н.К. Рерих пытается осуществить свои идеалы в многосторонних и монументальных жизненных начинаниях». Вспоминаем и мы, исследователи жизни и творческих деяний Рериха: с 1906 по 1917 годы – должность директора Императорской школы Общества поощрения художеств в Петербурге; в Нью-Йорке – музей-небоскреб имени Н.К. Рериха; в Гималаях – научный институт; его Знамя Мира принято многими державами; возникла конвенция Пакта Мира; основана Всемирная Лига Культуры. В последней объединяются все культурные, научные и художественные общества и отдельные личности. Елена Ивановна так определила ее сущность: «Это как бы обширнейший храм, в котором каждый, стремящийся к общему Благу и к совершенствованию жизни, находит свое место». И как по-современному звучит статус Лиги: «Всемирная Лига Культуры есть кооперативное объединение научных, художественных, промышленных, финансовых и прочих учреждений, обществ и личностей, работающих в пределах культурных путей».

В главе «Женщина и Культура» Рихард Рудзитис пишет: «Люди опять осознали грядущую эпоху Матери Мира. И опять меч подвига в руке Жанны д'Арк... Три миллиона женщин Америки приняли Знамя культуры». В статье «Стража Матери Мира», обращаясь к Федерации женских клубов штата Нью-Йорк, примкнувшей к Знамени Мира, Н. Рерих пишет: «...Кто же, как не женщина внесет в дух человеческий высшее понятие Культуры?.. Перечисляя подвиги женщин, мы напишем историю всего Мира». Как величайший пример женщины будущего, поэт Латвии Р. Рудзитис упоминает Елену Ивановну Рерих. Вдохновение ее духа ощущается сквозь ритм труда музея и Общества имени Рериха. Она основала при центре музея Рериха секцию Всемирного единения женщин с целью дать женщине ее настоящее место в эре Великой Матери. Призывая к свершению великой миссии женщины, Елена Ивановна пишет: «В тяжкие дни космических катаклизмов и человеческого разъединения и дегенерации, забвения всех высших принципов бытия... должен подняться голос женщины, испившей чашу страдания и унижения и закалившейся в великом терпении». А о главах труда латышского поэта Рихарда Рудзитиса Елена Ивановна напишет в письме: «...Родной Рихард Яковлевич, на днях получила чудесные главы Вашего труда о Николае Константиновиче на русском языке, а затем пришла книга. Сердечное Вам спасибо за это прекрасное приношение...»

К сожалению, арест, а затем и скорая кончина в 1960 году не дали возможности поэту завершить вторую часть многолетнего труда «Братство Грааля». В одном из писем к автору книги Николай Константинович назвал его «современным бардом святого Грааля».

К 1940 году Латвийское Общество имени Н.К. Рериха насчитывало значительное количество деятельных членов и друзей. Каждый стремился внести свою лепту в развитие этой духовной сокровищницы. Общество им. Рериха было близко великому поэту Латвии Янису Райнису. Неоценимый вклад в духовную культуру Латвии внесли Александр Клизовский, Рихард Рудзитис и Феликс Лукин. В Обществе появилась еще одна секция, в которой Рудзитис с большим удовольствием занимался с детьми театрально-музыкальным творчеством. Хочется вспомнить выдающихся латышских актрис Милду РиекстиняЛицис, Мирдзу Шмитхене, Эмилию Виестуре, супругов Ольгу и Яниса Мисиньш. Плодотворно работала секция Женского единения, руководимая врачом-стоматологом Катриной Екабовной (Екатериной Яковлевной) Драудзиня. Елена Ивановна была ее непосредственной наставницей и покровительницей. Она писала: «Женщина должна осознать свое значение, свою великую миссию Матери Мира и готовиться к несению ответственности за судьбы человечества».

Особое место в рериховском движении 30–40-х годов занимал Харальд (Гаральд) Феликсович Лукин – врач, наделенный огромной психической энергией. Его Елена Ивановна в своих письмах называла «Огненным конем», просила Латвийское Общество беречь его и помогать ему в трудные моменты жизни. Она писала в доверительном письме: «... Берегите Гаральда... ибо он в своем рвении иногда не считается со своими возможностями». Действительно, это личность сложная, даже противоречивая в восприятии других: его доброта, честность сочетаются со вспыльчивым нравом, прямотой, которая затрагивает самолюбие коллег. Он всегда ищет в себе ответ на свои ошибки. Харальд не стремился после смерти отца занять его место в Обществе и, будучи впоследствии секретарем Общества, не чувствовал себя на должном месте. Он выбрал для себя наиболее трудный путь «одиночки-борца» и целителя физических и духовных недугов.

Осенью 1940 года Латвийское Общество им. Н.К. Рериха, как антисоветская организация, было ликвидировано, имущество его конфисковано. А в 1948 году начались аресты членов и друзей Общества. Вначале были осуждены на 10 лет по статье 5810/11 мужчины, а затем в 1949 году репрессированы женщины. С рериховцами мне посчастливилось провести пять лет заключения в лагерях Инты и Абезя. И хотя эти годы были физически и нравственно очень тяжелыми, я благодарна судьбе, что она меня сблизила с этими светлыми людьми, устремленными к добру и духовному восхождению. В 1955–1956 годах рериховцы были реабилитированы, вернулись на родину в Латвию без права пропагандирования своих идей и общения между собой, но, несмотря на это, продолжали встречаться.

В 1988 году в жизни латвийских рериховцев старшего и среднего поколений произошло большое событие: Общество Н.К. Рериха возобновило свою деятельность, получило государственный статус – это произошло в октябре 1988 года. В уютном зале «Аве Сол» состоялось торжественное открытие Латвийского Общества... На нем присутствовали и его корифеи, принятые в почетные члены. Среди них: Мэта Пормале, Элла Рудзите, Лидия Осташева-Калнс, Элза ШвалбеМатвеева, Лония Андермане. Заседание по традиции 30-х годов открыли со Знаменем Мира сын первого председателя д-ра Феликса Лукина – д-р Харальд Лукин и дочь Рихарда Рудзитиса Гунта Рудзите. Состоялись выборы председателя и президиума. Председателем единогласно выбрали Гунту Рихардовну Рудзите...

В первые два года общими усилиями на высоком энтузиазме было сделано очень многое. Появились молодые искренние помощники с горячими сердцами. Среди них Гвидо Трепше, Ингуна Трепше, Ингрид Раудцепа, Лидия Качна. В первый состав правления вошли: литературовед Саулцерите Виесе, кинорежиссер Ансис Эпнер, директор церкви Петра Марианна Озолиня, инженер и популярный лектор по вопросам Живой Этики Анатолий Макаров, приведший за собой в Общество своих русских друзей... Работы было непочатый край, а забот и проблем и того больше... Все отвоевывалось с большим трудом... Были большие трудности с помещением, созданием библиотечного фонда. Лекции читались в разных местах, но слушателей было всегда в избытке... Начало работать издательство «Угунс», руководимое супругами Г. и И. Трепше...

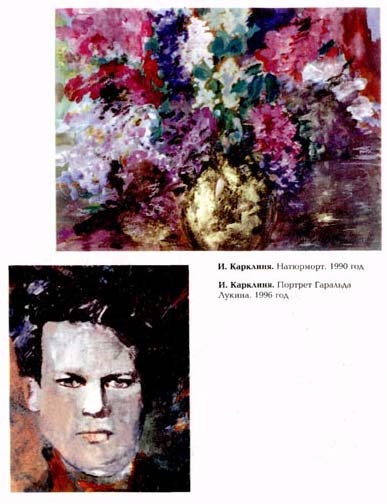

Свой маленький вклад в деятельность этого Общества старалась внести и я. В октябре 1990 года при поддержке Гунты Рудзите состоялась моя первая персональная выставка в Риге «Рериховцы 30-х годов» (миниатюрные портреты в техниках темперы и акварели, а также натюрморты «Цветы памяти»). Тогда же я открыла первую страницу своих очерков «Капли живой воды» (Голоса рериховцев 30-х годов)...

Кем был Феликс Лукин? –

Истинный Брат человечества.

Он принадлежал к семейству героев духа.

«Свет Сердца». Книга памяти Ф. Лукина

Феликс Денисович Лукин родился 6 февраля 1875 года в селении Малпилс Рижского уезда. Он рос непосредственным и жизнерадостным мальчиком. Любил домашних животных и птиц. А вот с первой приходской школой ему не повезло. Учитель, невзлюбивший его за независимый нрав, отрицал в нем присутствие всякого природного дарования и нередко подвергал телесным наказаниям. Положение спасло открытие в Виеталве новой школы.

Искренний в своих поступках, не ожидая похвалы и благодарности, Феликс уже с детства стремился разделить беду других. Его сестра Зельма Гаст рассказывала, как он тайком от домашних навещал своего маленького друга Янитиса, заболевшего скарлатиной.

Феликс учился в четвертом классе гимназии, когда умер отец – кормилец семьи, возлагавший на сына большие надежды. Беззаботная юность оборвалась, ее сменили суровые житейские будни. Теперь гимназист самостоятельно зарабатывает средства на свое содержание и оплату учебы, а в свободные от занятий часы трудится на земельном участке отцовской усадьбы и выращивает для души цветы. Одной из замечательных традиций семьи Лукиных был сбор лекарственных трав. Рецепты их применения передавались от поколения к поколению. При жизни родителей, естественно, никто их не записывал, полагаясь на добрую память. И только Феликс уже в гимназические годы стал задумываться над созданием картотеки полезных трав. В одном из своих писем в Ригу Зельма Гаст пишет: «Только спустя много лет я поняла, что брат уже в ранние годы определил свое призвание врача-гомеопата... Призыв Достоевского «Помогите, помогите больной душе человека» вечно звучал в его сердце».

В 1894 году, успешно закончив среднее образование, Феликс Лукин поступает в Дерптский университет на медицинский факультет. Об этом периоде его жизни сохранились воспоминания коллег: профессора Эдварда Калныньша и доктора О. Войта. «Со студенческих лет мне запомнился этот милый, сердечный коллега, простой в обращении и всегда готовый оказать любому помощь. В часы досуга я в нем встречал остроумного собеседника, которому не в малой степени был присущ юмор. Не помню, чтобы Феликс жаловался на трудности обстоятельств». К сказанному профессором Э. Калныньшем доктор Воит добавляет: «Феликс Лукин не удовлетворялся официальной программой университетских лекций (хотя и регулярно их посещал). Его круг интересов был значительно обширней: он занимался природоведением, изучал философию, любил литературу, интересовался трудами выдающихся поэтов Латвии, в частности Яниса Райниса и Аспазии».

В этом, несомненно, заслуга и его будущей супруги. Заглянем в краткую энциклопедическую справку, где среди забытых теперь талантливых писателей первой половины XX века упоминается имя Антонии Лукиной, печатавшейся под псевдонимом Иванде Кайя. Антония, или Тония, как ее называли в семье, на год моложе своего мужа. Она родилась 13 октября 1876 года в Юмправе, в семье торговца Мелдера Милле. Одновременно с Феликсом Лукиным училась в рижской гимназии имени Ломоносова. Уже в те годы у них зародилась симпатия друг к другу, которая вскоре перешла в крепкую дружбу и любовь на всю жизнь. Гимназистов объединяло стремление к познанию сущности жизни, определение миссии человека на земле. «Ты, безусловно, станешь выдающимся медиком исследователем, – прогнозировала Антония Феликсу, – а я займусь философией и испробую свои силы в литературе...» Ее предсказания сбылись. После окончания гимназии Тония Мелдере едет в Германию, где в течение года слушает лекции по философии, вначале в Берлине, а затем в Лейпциге. В свою очередь Феликс Лукин, получив в 1899 году звание врача и приняв решение специализироваться в области глазных заболеваний, отправляется за границу. «Цель моей поездки – изучение новых методов лечения глаза, – пишет он своей невесте в Лейпциг. – Слышал, что в Вене при университете существует клиника глазных болезней, которую возглавляет профессор Фукс. Попробую стажироваться у него... Постараюсь заглянуть и к тебе в Лейпциг, чтобы, наконец, решить вопрос нашей совместной жизни... Естественно, прежде всего следует устроиться на работе и начать частную практику. Думая о тебе, буду ориентироваться на устройство в Риге...»

Феликс Лукин с женой, писательницей Иванде Кайя

Однако задуманное не сразу удалось осуществить. Первое время молодому врачу пришлось поработать в провинциях России, где свирепствовала эпидемия очень опасной болезни глаз – трахомы. Быстро распространяясь, она охватывала целые деревни. Труд врача был изнурителен.

Вернувшись в Ригу, доктор Лукин получил место на Рижско-Орловской железной дороге. Параллельно начал заниматься и частной практикой. В памяти рижан старшего поколения до сих пор сохранился гостеприимный дом на улице Гертрудес (напротив церкви) с табличкой на дверях «Доктор Ф. Лукин». Сюда приходили и приезжали не только больные туберкулезом легких, глазными недугами, но и те, кому требовались консультации и советы в области психотерапии или книги по восточной философии. От него исходила «какая-то необыкновенная духовная энергия, которая приковывала к себе, как магнит, вселяя в душу чувство трепета и благоговения... Я уходила от него обновленной, с верой в исцеление...»,– вспоминает актриса Мирдза Шмитхене.

Престиж молодого врача возрастал. Непомерно увеличивалось и число пациентов. Пришлось отказаться от отдыха в воскресные дни и удлинить свой рабочий день. Теперь доктор уже поднимался с рассветом – в четыре часа, чтобы успеть уделить время своим теоретическим занятиям. Достигнутые положительные результаты уже не удовлетворяли, шли поиски новых открытий.

Все это радовало и тревожило молодую жену. Здоровье Феликса заметно пошатнулось: помимо усталости появились признаки легочного заболевания.

В 1906 году у молодоженов родился первенец, сын Харальд – будущий врач, верный помощник отца. На сохранившейся в архиве семейной фотографии 1912 года запечатлены счастливые родители с тремя детьми: шестилетний сын Харальд, дочь Силвия – всеобщая любимица и маленький Ивар, унаследовавший внешнее сходство с отцом.

— Ради них ты должен беречь себя, – просила Тония. – Работа тебя захлестнула настолько, что ты перестал замечать нас.

Доктор осознавал свою вину перед женой, в писательский талант которой верил. Но почему Тония, написавшая уже несколько романов и повестей, публикуется лишь как журналистка? Откуда это неверие в свои силы? И однажды доктор Феликс посоветовал жене проконсультироваться с кем-нибудь из ведущих писателей, может быть, с Анной Бригадере. Предложение мужа понравилось Тонии, однако ей больше всего хотелось довериться Аспазии и Райнису... Но с 1905 года они живут в эмиграции – в Швейцарии.

О встречах с Антонией Лукиной мы узнаем из письма Аспазии, присланного в адрес Латвийского Общества имени Н. К. Рериха, посвященного памяти Феликса Лукина, под названием «Просветленный»:

«...Сближение мое и Райниса с доктором Феликсом Лукиным состоялось через его супругу – писательницу (тогда она еще не носила псевдоним Иванде Кайя, он родился уже в Швейцарии, точнее в Лугано)... Живя в Кастаньоле, мы как-то получили письмо с родины, написанное незнакомой рукой. Стали гадать – от кого бы оно могло быть? В конце письма стояла подпись – «Антония Лукина». Она нам не открыла тайны. В указанный день приезда незнакомки Райнис пошел встречать ее к поезду. Она оказалась подвижной, стройной и красивой. Впоследствии Райнис говорил, что Антония напомнила ему птичку, которая больше летает, чем ходит... И сколько нам было о чем говорить!.. Сидели до поздней ночи. Потом нашли, где ее пристроить на ночлег (в нашей маленькой комнате было слишком тесно). Заочно Антония познакомила нас со своей семьей, образно описав портрет каждого. Однако главной темой наших бесед была литература. Антония привезла с собой рукописи своих романов, рассказов и пьес. Она прочитала нам вслух роман «Врожденный грех»[8]. Мне лично особенно понравилась ее драматическая, преисполненная поэзии пьеса «Аполлон». (К сожалению, до сих пор не представленная на нашей сцене. – И. К.). В свою очередь, Райнис преподал ей несколько литературных уроков, определил некоторые стилистические направления... Потом мы вместе съездили на кладбище в Лугано. У одного памятника наша гостья задержалась дольше. На нем была изображена чайка со сломанными крыльями. Она как бы предвестила ее судьбу. «Это, наверное, буду я»,– промолвила грустно Антония. Впоследствии писательница взяла себе псевдоним Иванде Кайя.

Ф. Лукин с женой и детьми Иваром, Харальдом и Силвией

Второй раз Антония посетила меня в Цюрихе, где я лечилась и посещала высшие курсы. В этот раз с нею были оба мальчика – Харальд и Ивар. Особенно симпатичным мне показался старший Харальд – одухотворенный, грустно-нежный. Младший – романтическая натура с задорным блеском в глазах. Позднее я узнала, что Харальд пошел по стопам отца – стал известным врачом. Была еще одна встреча незадолго до войны в 1914 году...»

Началась война – годы тяжелых испытаний для семьи Лукиных. Служащих железной дороги «Рига – Орел» эвакуировали в Витебск. Там эпидемия трахомы приняла острые формы, требующие хирургического вмешательства. Естественно, доктор Лукин на переднем фронте борьбы с заболеванием, унесшим немало жизней, в том числе и детей. Напряженный труд, порой круглосуточный, продолжался около четырех лет. Самоотверженность доктора Лукина и выносливость его семьи трудно переоценить.

О дальнейшей работе отца на родине рассказывает в своих мемуарах сын Харальд:

«...Отец разучился отдыхать. Он живет в неустанном напряжении. Тщательно исследует причины каждого заболевания, ищет на них ответа в научных открытиях зарубежных ученых, поддерживает с ними контакт. Однажды он прочитал в иностранном журнале о Ценном открытии нового метода лечения туберкулеза медикаментозной терапией. Долго не раздумывая, отец отправляется в Копенгаген и в течение трех недель наблюдает за экспериментом. Результаты положительные – большой процент выздоравливающих. Окрыленный надеждой, он возвращается домой и начинает внедрять «чудодейственный метод» у себя в клинике. Но, увы, он не дает ожидаемого эффекта. Вместе с разочарованием падает доверие пациентов. Однако не в характере доктора Феликса останавливаться на полпути. Вскоре причина неудачи была раскрыта: превышена концентрация лекарств. И вновь победа!»

Присущий доктору Лукину оптимистический настрой и врожденное чувство юмора помогают ему перенести катаклизмы в личной жизни и врачебной практике. На светлом пути к истине у доктора Ф. Лукина часто встречаются тяжкие испытания, и, пожалуй, одно из самых скорбных – нервное потрясение с потерей речи и слуха у любимой жены Тонии. Это произошло в 1921 году вследствие острых переживаний военных лет. Слишком хрупкой и ранимой оказалась ее поэтическая душа... Все, что было в силах доктора Феликса, сделано, чтобы облегчить ее страдания и продлить жизнь (Иванде Кайя умерла 2 января 1942 года). Несмотря на осложнившееся семейное положение (заботы о детях и домашнем быте), Феликс Денисович продолжает трудиться с полной отдачей сил, расширяя свои познания в других отраслях медицины. «Гомеопатия у отца была одним из его призваний, и в последний период жизни он становится одним из популярных гомеопатов Латвии, – вспоминает Харальд Лукин. – В этой области отец находил сторонников среди коллег в других республиках. Этим объясняется его поездка в Таллинн к эстонскому врачу Розендорфу. В совместной работе с ним отец нашел ценное пополнение лекарств для своей практической деятельности. Помимо исследований методом электрогомеопатии, он познакомился с методом диагностики по глазной радужной оболочке (в медицине это называется иридодиагностикой)».

При установлении диагноза болезни своего пациента д-р Лукин стремился прежде всего определить его душевно-психическое состояние. Мне хочется поделиться теми немногими сведениями о методах лечения доктора Феликса, которые я узнала от бывших пациентов Феликса Денисовича.

Вот что рассказала о нем известная писательница 20 – 30-х годов Луция Замаич, автор нашумевшей книги «Я, Луция Замаич, и мои слова». Познакомилась я с ней в начале 60-х годов у художницы Александры Бельцовой-Суты. Луция Замаич в эти годы находилась в опале и поддерживала дружеские связи лишь с небольшой группой своих сверстников. Бельцова была инициатором «посиделок друзей молодости 20 – 30-х годов». Разговор от воспоминаний о проказах юности перешел на болезни, подсказанные уже почтительным возрастом. «Нет теперь таких врачей, как Феликс Лукин, – вздохнула Замаич, – ему я обязана продлением своей жизни. Действительно, редко кому с диагнозом «рак груди» удается прожить тридцать лет без оперативного вмешательства на травах!..

Конечно, не в одних травах дело. Хотя те травы были из Гималаев от Рерихов. Важно, на каком настое психической энергии они настаивались. Доктор Лукин был из тех чудодейственных врачей, которые одновременно врачевали весь организм. Его беседы располагали к откровению. И прежде, чем начать лечить гомеопатическими средствами, он уже знал всю мою жизнь, преисполненную большими переживаниями и утратами. Однажды доктор мне сказал: «Вы затрачиваете свои эмоциональные силы нерационально. Подумайте об этом, сконцентрируйте свою мысль на стремлении достичь внутреннего равновесия...»

Знакомство с воспоминаниями современников, опубликованными в книге «Свет сердца», наводит на размышления о том, что Феликс Лукин с восточной философией, теософией и Живой Этикой был знаком много раньше, чем об этом говорится в официальных сведениях, порой неточных. Еще в гимназические годы юный Феликс, как и его будущая супруга Антония Мелдере, проводит часы досуга в философских размышлениях о миссии человека на земле. Уже тогда перед ним возникает вопрос: «Что в жизни является самым важным?» И сам на него отвечает: «Абсолютная отдача без каких-либо сомнений. Чем человек выше поднимается духовно, тем больше он способен помочь другим»... Когда же перед Феликсом встал вопрос о выборе профессии теософа или врача, он все же становится врачом. Но и эта профессия требует не меньших затрат сил. «Врач должен проникнуть в душу своего пациента, – говорит он. – И в этом ему поможет изучение теософии». В эти годы в его записной книжке можно найти записи: «Узнать больше о Теософском обществе... Узнал – в 1877 году в Америке вышла книга Е.П. Блаватской «Разоблаченная Изида». Вот бы ее почитать! Слышал много противоречивых суждений о Е.П.Б.» Дальше шла выписка из некролога: «В мае 1891 года скончалась Елена Петровна Блаватская... О ней президент Теософского общества Г. Олькотт писал: «Придет день, когда имя ее будет записано благодарным потомством...»

Впоследствии Аспазия вспоминала: «Когда Антония Лукина приезжала в Кастаньолу, помимо рукописей своих произведений у нее были с собой тетрадь с записью лекций по философии, прослушанных в Лейпциге, и записная книжка с просьбами и поручениями мужа. Одно из них было: «Попытаться достать (а то и списать) первое издание сборника «Вопросы теософии», изданного в России в 1911 году...» Судя по семейной фотографии, которую показывала Антония, эта встреча состоялась в 1912 или в 1913 году.

В своем воспоминании «Идущий необычной дорогой» Катрина Драудзиня пишет: «Во время болезни, находясь в Давосе, Ф. Лукин рассказывал: «...Целыми днями находился в постели, было достаточно времени для размышления... Перед глазами прошла вся жизнь. Пришел к убеждению, что смысл истины необходимо искать в ином измерении. Несколько лет поисков и ошибок... Наконец нашел мировоззрение, которое полностью отвечает моим логическим рассуждениям и потребностям души. Сейчас единственное – работать и бороться»...

Добрым вестником из Индии в 1923 году был рижский востоковед Владимир Анатольевич Шибаев. Это он поведал доктору о своем знакомстве с Рерихами в Сан-Морице (Швейцария):

«Был поздний вечер, когда в дверь моей квартиры позвонил доктор Лукин, – вспоминает Владимир Анатольевич. – И прямо с порога сказал: «Слышал, что вы занимаетесь восточной философией... Мне необходимо поговорить с вами о вещах, которые меня интересуют».

Лукин пришел не с пустыми руками. Он принес с собой увесистый научный труд и положил его на стол передо мной. Спросил, знаком ли мне он... Я ответил: «Именно этот труд и был темой моего научного исследования». Мы сразу нашли общий язык. Уходя, доктор Лукин спросил, могу ли я ему что-нибудь дать на эту тему. И я дал ему первую книгу Живой Этики («Листы Сада Мории»).

С этого времени мы стали часто встречаться, естественно, по вечерам после приема больных. К вопросам Учения Живой Этики Феликс Денисович относился очень серьезно. Однажды он меня поразил, прочитав на память целую страницу из прочитанной книги, и дал к ней комментарий. А с какой убежденностью он стремился применить к себе все принятое! Уже тогда Лукин, как врач, понимал, что целый ряд болезней возникает не от внешних причин, а вследствие того, что человек неправильно ведет себя по отношению к основным законам жизни, что причиной болезни может быть плохая мысль, зависть, вражда. Феликс Лукин стремился искренне разобраться во всем и помочь больному...»

В 1928 году по приглашению Николая Константиновича Владимир Шибаев выезжает в Индию и становится секретарем института гималайских исследований «Урусвати». Покидая Латвию, он нашел достойную замену для руководства кружком Живой Этики имени Н.К. Рериха – доктора Феликса Лукина. Вскоре, побывав в Париже и встретившись с Николаем Константиновичем и Еленой Ивановной, Феликс Денисович получил от них благословение на создание Латвийского Общества имени Н.К. Рериха.

В жизни и деятельности д-ра Феликса Лукина Латвийское Общество им. Н.К. Рериха занимало особое место. Он его создал, вернее сотворил, вложил в него свою душу, мудрость и мужество борца за осуществление светлых идеалов. За короткое организационное время с 1928 по 1930 годы он сумел подобрать верных соратников, воодушевить их своим горением... Среди них был поэт-философ Рихард Екабович (Яковлевич) Рудзитис (1898 – 1960). Его он высмотрел и полюбил уже в 20-е годы, когда тот был студентом философского отделения университета, писал стихи, занимался журналистикой, переводил на латышский язык сборник стихов Р. Тагора и работал в научном отделе Центральной городской библиотеки Риги. Еще до вступления в Общество поэт был знаком с теософскими трудами Елены Блаватской и благодаря знанию иностранных языков читал многие произведения классиков в оригинале. По своему нраву Рудзитис был кроток, застенчив, тяжело переживал свой физический недостаток – заикание. С первых дней пребывания в Обществе он проявил еще одно ценное качество – инициативность в издательской и культурно-общественной сфере. Рудзитис единогласно был избран в правление Общества и стал первым помощником, «правой рукой» председателя. Одновременно в правление был избран, по рекомендации Владимира Шибаева, и бывший офицер русской армии, ровесник Ф.Д. Лукина – Александр Иванович Клизовский (1874 – 1942). Представляя его Феликсу Денисовичу, Владимир Анатольевич сказал коротко: «Ему верить можно как себе и всецело положиться на него в любых случаях жизни. Тому порукой его бескорыстие, благородство души и преданность Учению...» Из краткой автобиографической справки стало известно, что Клизовский родился в Польше, был сыном полкового музыканта. Военным стал не по призванию, а по желанию отца. Карьера не состоялась, хотя и дослужился до довольно высокого офицерского звания. Своих политических взглядов Клизовский не скрывал: он верил в революционное будущее России, уважал Ленина, любил Блока и С. Рахманинова, внутренне спорил с Иваном Буниным – эмигрантом революционной России. С врачом Катриной Драудзиня (1882 – 1969) Александр Иванович познакомился через переводчицу английского и французского языков Мэту Яновну Пормале (тогда она еще носила девичью фамилию Закис). Пришел к ней на прием как пациент. Разговорившись, обнаружили общие взгляды на жизнь, призвание человека. Оба интересовались проявлениями психической энергии, соприкоснулись с Учением Живой Этики через книгу очерков «Пути Благословения» Николая Рериха, которую Владимир Анатольевич Шибаев в 1923 году в рукописи привез в Ригу из Индии и приложил большие усилия, чтобы издать ее здесь в издательстве «Алатас» в 1924 году...

Катрина Драудзиня, как и Александр Клизовский, до вступления на путь Учения Живой Этики прошла сложный путь испытаний. В молодости Драудзиня была атеисткой, примкнула к революционному движению студентов 1905 года. В ее врачебном кабинете была обнаружена студенческая нелегальная литература, антигосударственные листовки. И хоть она сама в политике мало что смыслила, ей хотелось видеть свой народ свободным от угнетения иноземными властями... За это Катрина Екабовна поплатилась долголетней ссылкой в город Орел и вернулась в Латвию лишь в 1920 году... Но и в ссылке ее труд был полезен людям, как и ее доброта и отзывчивость сердца. Александр Иванович Клизовский предлагал ей вступить в Общество Феликса Лукина, но она не решалась, отвечая, что «еще не готова... не разобралась в себе». Упомянула, что ее уже приглашала туда молодая актриса – супруга поэта Рудзитиса – Элла... Она же ее и привела туда в 1932 – 1933 годах. У д-ра Феликса Лукина был острый глаз на духовную сущность человека. После образования Общества он подыскивал подходящую кандидатуру для руководителя секции Женского единения. Переводчица Мэта Яновна Пормале (1897 – 1993) вспоминает в своем интервью (1989): «После появления в Обществе Катрины Драудзиня (занимавшейся вместе с ней в старшей группе) он однажды объявил: «А я уже нашел «золотой ключик»... До Катрины Екабовны руководителем этой секции была ее подруга актриса Милда Яновна Риекстиня-Лицис. Прекрасный человек с чуткой поэтической, по-детски наивной душой, она, однако, не обладала организационными и педагогическими способностями.

Конечно, о каждом члене этого Общества 30-х годов можно сказать много добрых слов: все они были глубоко преданы Учению Живой Этики и приносили большую пользу в его становлении и развитии. По обширной корреспонденции Латвийского Общества начиная с 1931 года можно было проследить этапы его становления. Любые проблемы д-р Лукин и его правление решали совместно с Николаем Константиновичем и Еленой Ивановной. В письме к д-ру Лукину в 1931 году Н.К. Рерих пишет: «В Риге должно быть не только Общество, но и отделение музея. Для этого из Нью-Йорка будет послана группа моих картин». В декабре 1932 года Обществом было получено 8 картин: «Бхагаван», «Брамапутра», «Твердыня Тибета», этюды «Майтрейя», «Тибетский стан» и другие. Все они созданы в 1932 году. Пришли без рам, но с комментариями автора, какими они должны быть. 12 октября 1934 года было получено разрешение Рижской префектуры на постоянную экспозицию картин Рериха в помещении Общества на ул. Элизабетес, дом 21 а.

С этого времени Общество стало носить название «Обществомузей им. Н.К. Рериха». В Обществе было создано несколько секций восточной философии и Живой Этики; секции «Наследие семьи Рерихов», «Пакт Рериха», «Знамя Мира», «Женское единение». Руководя последней, Катрина Драудзиня находилась в непосредственной переписке с Еленой Ивановной Рерих, получая от нее не только советы, предложения, но и публикации ее работ. «Женщина должна осознать свое значение, свою великую миссию Матери Мира и готовиться к несению ответственности за судьбы человечества», – писала в своих письмах 30-х годов Елена Ивановна.

В 1932 – 1933 годах были записаны, а затем в 1937 году изданы «Собеседования с д-ром Ф. Лукиным» под названием «Зерна мыслей». Среди них есть и такие афоризмы: «Понять можно интеллектуально, но нужно воспринять и сердцем»; «Полузнание может человека сделать высокомерным»; «Труд – большая радость. Он может изменить и человеческую карму»; «Бездействие омертвляет дух, бездействие – это яд»; «Только в осознанном труде можно исправить свои ошибки»; «Вера без труда бездейственно мертва»; «Испытания и страдания обогащаются опытом»; «Чем раньше человек поднимется духовно, тем больше он поможет это сделать другим»; «Воспитывать в себе терпение к недостаткам других, чтобы не разжечь злобу и ненависть, отравляющие окружающее пространство»; «Каждая мысль фиксируется в пространстве, поэтому делайте доброжелательные посылки мыслей всем и Миру, а не только себе...»; «Нельзя опускать крылья во время полета»... Отдельные труды Лукина посвящены оздоровлению человеческого организма через психическую энергию и духовное состояние. «Плохие мысли – источник многих физических заболеваний, – утверждает д-р Лукин. – Среди них не только нервно-психические, но также сердечные, желудочные и также кожные...». «Употребление любых наркотических средств притупляет и даже омертвляет интеллектуальную деятельность. Большую роль в оздоровлении организма играет правильное питание, начиная с хлеба». Коллеги д-ра Лукина рассказывали о том, что он сам давал рецепты выпекания хлеба без дрожжей из муки крупного помола. У д-ра был свой метод определения болезни по глазам. Он большое значение придавал «излучению вещей», находящихся в квартирах больных, и интересовался, откуда они пришли и что знали о них прежние хозяева, поэтому очень осторожно относился к предметам, приобретенным в антиквариатах... Высоко ценил получаемые из Индии рецепты тибетской медицины. Собирал и проверял их на практике. Огорчало Феликса Денисовича то, что его сын Харальд, обладающий очень большой целительной психической энергией, прекрасный врач-гинеколог и терапевт, в ранний период своей жизни не уделял должного внимания Обществу Рериха.

Уже в первые годы своей деятельности под руководством Феликса Лукина Латвийское Общество им. Рериха заявило о себе, как об одном из ведущих центров европейской духовной культуры. Одним из первых оно приняло участие в движении «Мир через Культуру» за принятие Пакта. Впоследствии, вспоминая об отце, Харальд Феликсович говорил о том, что его самоотверженный труд с полной отдачей сил «был пламенным горением его сердца, смыслом всей его жизни, призванием жить и творить во имя блага человечества».

Умер д-р Феликс Денисович Лукин 28 марта 1934 года. Перед смертью он завещал своему старшему сыну – доктору Харальду своих больных и рецепты их лечения по его методу. Просил его продолжать сотрудничать с институтом «Урусвати» и не прерывать контактов с семьей Рерихов. Заветы отца Харальд Феликсович свято выполнял до самой своей кончины (в 1992 году). О судьбе Общества д-р Феликс не беспокоился: у него были верные соратники, продолжатели дела его жизни. И первый из них – поэт Рихард Яковлевич Рудзитис, который спустя два года стал председателем Латвийского Общества им. Н.К. Рериха. Он свято выполнял заветы своего наставника и, тесно контактируя с семьей Рерихов, оправдал надежды Николая Константиновича и Елены Ивановны, о чем свидетельствуют их письма. В 1937 году, через три года после кончины доктора Лукина, в рижском издательстве «Угунс» вышла на латышском языке книга памяти Ф.Д. Лукина «Свет Сердца». Она открывается посвящением Елены Рерих: «Кем был Феликс Лукин? – Истинный Брат человечества. Он принадлежал к семейству героев духа... Свои познания он черпал из всемирной сокровищницы знаний и истоков древней мудрости... Его пламенный дух горел в едином порыве, посвящая все свои силы служению на благо человечества. Поистине он был тем человеком, который своей жизнью определил путь Знаний...»

Он всегда ищет ошибку, прежде всего, в себе самом.

Елена Рерих