|

|

|

Юрий Линник

АМАРАВЕЛЛА

ХРУСТАЛЬ ВОДОЛЕЯ

Книга о художнике Б. А. Смирнове-Русецком

ПЕТРОЗАВОДСК

«СВЯТОЙ ОСТРОВ»

1995

Юрий Линник. Хрусталь Водолея. – Петрозаводск: Святой остров, 1994. – 232 с.

Борис Алексеевич Смирнов-Русецкий

(1905-1993)

Выдающийся русский художник Борис Алексеевич Смирнов-Русецкий (1905-1993) родился под знаком Водолея. Все его духоносное творчество предвещает эру этого созвездия – ныне в нее вступила наша Земля, уповая на высветление своих плотных и тонких планов. В картинах Б. А. Смирнова-Русецкого мы видим взаимопросвечивание этих планов: материя здесь уже преобразилась, очистилась – и потому скрытое от взора стало явным. Удивительный прозрачный космос! Сквозь хрустальные сферы нам дано прозреть сияние первичного Духа; и бессмертную архитектуру мира идей; и флору астральных измерений. Художник учит нас трансцендировать – выходить за пределы доступного. Но при этом мы не покидаем наш мир, а видим его в новом контексте – то на фоне космоса, то в перспективе вечности. Поэтому наше земное бытие обретает особую значительность: этот сквозящий березняк, этот северный валун, этот закат – на всем лежит напечатление софийности. Б. А. Смирнов-Русецкий восстанавливает ценности идеализма. Как живописец-мыслитель, он создал свою модель мира, глубоко созвучную исканиям русской поэзии и философии «серебряного века». В молодости мастер учился одновременно у В. В. Кандинского и Н. К. Рериха: творчество этих очень разных художников имеет тем не менее свой инвариант – обращенность к духовным уровням реальности. Б. А. Смирнов-Русецкий в течение всей своей долгой жизни эстетически осваивал эти уровни. Его творчество обладает бесценной способностью расширять сознание – вплоть до космологического горизонта событий и дальше: вместе с художником мы переступаем черту, разделяющую мир и иномир, время и вечность – на их таинственном порубежье написаны многие картины мастера.

Средства от этого издания направляются в фонд создания Музея космического искусства им. Н. К. Рериха в Карелии.

© Ю. В. Линник, 1995

© Т. Г. Юфа, 1995

СВЕТ НЕСКАЗАННЫЙ

Б. А. Смирнов-Русецкий родился в 1905 г. в Петербурге, где прожил до 1917 г., когда его семья переехала в Москву. Ранние впечатления бытия нередко определяют, как бы программируют становление личности. Петербург начала XX столетия, навсегда оставшись в сердце художника, существенно повлиял на весь его душевный строй, на мироощущение и стиль.

Как поэтика Петербурга – а это понятие здесь вполне уместно, ибо перед нами не просто город, но и произведение искусства – преломилась в п о э т и к е Б. А. Смирнова-Русецкого?

В своей замечательной книге «Душа Петербурга» Н. Анциферов называет северную Пальмиру «г о р о дом двойного бытия». И далее он пишет о том, что здесь «грань между явью и сном стирается». Так вот: юный Б. А. Смирнов-Русецкий несомненно уловил это столь характерное для Петербурга отсутствие грани между реальностью и вымыслом, – первые наброски сделаны им на том порубежье, где вещное и духовное, действительное и мнимое взаимопереходят друг в друга.

Весомость каменных масс, – и их бесплотность в белую ночь; рациональная четкость планировки, – и невнятица петербургских туманов, метелей; прозаизм обыденной жизни, – и присутствие на каждом шагу чего-то мифического, фантасмагорического: Петербург говорит одновременно как бы на двух языках, сплетая их в сложнейшем контрапункте. Отсюда его двуплановость; отсюда ощущение, что он реален и ирреален одновременно. Причем реальное и грезящееся не разделены, а просвечивают одно в другом, взаимопронизают друг друга.

Эти взаимопроникания и взаимоотражения, впервые открывшиеся художнику в облике Петербурга, будут осмыслены им философски. Подходя к натуре, он не станет ограничиваться передачей ее внешней конкретно-чувственной оболочки, – взгляд мастера уйдет в глубину предмета или пейзажа, дабы прозреть в ней нечто сущностное, изначальное. От явного – к скрытому; от плотного – к тонкому; от вещи – к идее: в этом устремлении духа мы найдем ключ к пониманию лучших картин художника.

Двойственность петербургского пространства подчас имеет трагическое выражение. Однако двуплановость бытия, впервые пробрезжившая художнику в пространстве северного города, проявляет себя среди природы иначе: более мягко, более гармонично. В городе – антиномии, в природе – созвучья. Б. А. Смирнову-Русецкому оказалось ближе последнее. Но все-таки именно Петербург – быть может, благодаря своим трагическим напряжениям, когда пространство разламывается и двоится, – помог художнику осознать главное: мир, жизнь нельзя разместить на одной плоскости – за этой эмпирически доступной плоскостью сквозят иные слои, иные уровни. Высвечивание этих уровней стало для Б. А. Смирнова-Русецкого непосредственной художественной задачей.

Эстетике Б. А. Смирнова-Русецкого глубоко созвучны такие строки Владимира Соловьева:

И под личиной вещества бесстрастной

Везде огонь божественный горит.

Образно выраженный в этих словах принцип имеет значение для мира с минимум двумя уровнями, – в одноуровневом мире нет ничего кроме вещества, такой мир аналитически разложим без остатка. Но подобная модель бытия художника не устраивала. Да, вещество может играть всеми красками; да, вещество формирует себя по законам красоты. И поэтому искусство часто удовлетворяется воплощением именно этого вещественного слоя. Но мы знаем и другую традицию,— когда наитие художника через кору вещества пробивается к духу, к свету несказанному. Это традиция Платона и Чюрлениса, Рублева и Врубеля, – Б. А. Смирнов-Русецкий тяготеет к этой линии в истории искусства.

В автобиографической книге «Идущий» художник вспоминает зиму 1922 года: «От той зимы сохранился цикл карандашных эскизов на зимние темы. Зима была сухая, морозная. Я очень любил ледяные узоры на окнах трамвая, сквозь которые виделся призрачный город». Первый план – росписи инея на стекле, второй план – зимний городской пейзаж. Семнадцатилетний художник понял: накладка этих двух планов друг на друга создает исключительно тонкий живописный эффект. Однако этот эффект не является самоцелью: формальный прием помогает здесь выразить нечто мировоззренчески значимое, существенное.

Интересная деталь: как раз в 1922 г. вышла книга П. А. Флоренского «Мнимости в геометрии», где много говорится об эффектах двоящегося, даже троящегося пространства. Флоренский вспоминает:

«Как-то мне пришлось стоять в Рождественской Сергиево-Посадской церкви, почти прямо против закрытых царских врат. Сквозь резьбу их ясно виделся престол, а самые врата, в свой черед, были видимы мне сквозь резную медную решетку на амвоне. Три слоя пространства; но каждый из них мог быть видим ясно только особой аккомодацией зрения, и тогда два другие получали особое положение в сознании и, следовательно, сравнительно с тем, ясно видимым, оценивались как полусуществующие».

Совершенно аналогичное расслоение пространства мы наблюдаем в цикле Б. А. Смирнова-Русецкого «Прозрачность». В храме – резные решетки, в природе – сети крон. Однако оптическое состояние пространства в обоих случаях тождественное,— просвечивание нескольких сквозящих слоев создает ощущение глубины, даже бездонности. Нас завораживает эта глубина; нас манит эта бездонность. Пространство как бы разверзается перед нами, являя скрытые в нем измерения. Вчера еще казавшееся непроницаемым вдруг становится хрустально прозрачным. И прозрачность эта структурная, грановитая: она обладает способностью улавливать, преломлять, усиливать свет несказанный...

Этот свет и есть тот огонь, о котором говорил Вл. Соловьев. Картины Б. А. Смирнова-Русецкого из цикла «Прозрачность» открывают нам непосредственный доступ к этому свету. Иногда их хочется сравнить с таинственными многолинзовыми приборами: проходя сквозь каждый слой-линзу, идущий из глубины свет как бы концентрируется и умножается, изливаясь из рамы ровным широким потоком.

У нас возникает искушение промерить эту глубину. Но какой лот подойдет для такой цели? Входя в пространство картин Б. А. Смирнова-Русецкого, мы интуитивно чувствуем: у этого пространства нет предельного края. Оно неисчерпаемо! Но это бесконечность не пустого, а наполненного, не однородного, а сложного пространства. В эстетике Б. А. Смирнова-Русецкого понятия бесконечности и прозрачности взаимосвязаны: бесконечность – прозрачна и прозрачность – бесконечна. Взгляд художника вовсе не отодвигает предметы в сторону, дабы они не заслоняли беспредельную даль, – нет, бесконечность ему открывается непосредственно через предметный мир, обретший удивительное свойство прозрачности.

Тема бесконечности является одной из доминирующих в творчестве Б. А. Смирнова-Русецкого. Как известно, решающее значение для эстетического освоения бесконечности имело открытие прямой перспективы, сделанное в эпоху Возрождения. Б. А. Смирнов-Русецкий мастерски владеет перспективой. Достаточно вспомнить его цикл «Острова в пространстве», где облака и галактики выстраиваются в одну перспективную цепь, образуя целостную и непрерывную последовательность, – пожалуй, космические расстояния здесь впервые получают наглядное живописное воплощение. Однако помимо перспективы художник владеет еще и другими средствами для воплощения бесконечности. В самом деле, многие картины из цикла «Прозрачность» имеют плоскостное решение, – однако неисповедимым образом они создают ощущение глубины, бездонности. Это ощущение возникает благодаря наложению прозрачных планов друг на друга. Перед нами фактически новый, впервые сознательно и целенаправленно используемый метод воплощения бесконечности. Это художественное открытие Б. А. Смирнова-Русецкого.

В 1926 г. из рук Н. К. Рериха, посетившего Москву на пути в Центральную Азию, Б. А. Смирнов-Русецкий получил две книги – «Зов» и «Озарение». Они открывали тринадцатитомную серию «Живой этики» – монументального произведения, в котором Н. К. и Е. И. Рерихи синтезировали духовный опыт Востока с устремлениями современной науки. Во время бесед Н. К. Рериха с членами группы «Амаравелла», объединившей молодых художников-космистов, прозвучали идеи, впоследствии получившие разработку в других книгах «Живой этики»[1]. В 1930 г. вышла книга «Беспредельность», открывавшаяся такими словами:

«Даем книгу «Беспредельность».

Дельно ли говорить о Беспредельности, если она недосягаема? Но ведь она есть; и каждое великое, если даже оно незримо, то все же оно заставляет обдумать пути к нему. Также и теперь нужно обдумывать пути к Беспредельности, ибо она есть и она ужасна, если она не осмыслена. Но даже в жизни Земли можно приближать и закалять дух к принятию бездны».

В подтексте этих строк говорится о своеобразной инверсии эстетических ценностей: вчера бесконечность была для человека чем-то негативным, внушающим ужас, – об этом ярко писал Б. Паскаль; но сегодня она становится средоточием прекрасного и возвышенного; более того: отныне она занимает главенствующее положение в иерархии эстетических ценностей.

На призыв Рерихов осознать и принять красоту Беспредельности члены «Амаравеллы» ответили как художники. Впервые в истории живописи бесконечность стала самодовлеющим предметом художественного осмысления. Как это созвучно начавшемуся в 20-е годы процессу космизации естествознания! Художественный образ бесконечности на картинах Б. А. Смирнова-Русецкого глубоко диалектичен. Интересно отметить: в некоторых картинах цикла «Прозрачность» бесконечность разворачивается не только вширь, но и как бы вглубь мира – малое содержит в себе великое, деталь укрупняется в панораму. Бесконечность здесь эстетически осознается и интерпретируется как неисчерпаемость мира.

Цикл «Прозрачность» в творчестве Б. А. Смирнова-Русецкого органически связан с циклом «Космос». И это понятно: прозрачная земная даль не может оборваться у горизонта, – она плавно и естественно переходит в космическую перспективу. Этот волнующий переход изображен на многих картинах мастера. Переход-превращение, переход-метаморфоза! Земные огни превращаются в огни космические; сквозь кристаллы хрусталя проступают кристаллы созвездий. Включенность нашей Земли в контекст космического целого, пронизанность ее пейзажей космическими токами, – эти мотивы в творчестве Б. А. Смирнова-Русецкого глубоко созвучны мировоззрению В. И. Вернадского, К. Э. Циолковского, А. Л. Чижевского.

Как художник-пейзажист, Б. А. Смирнов-Русецкий тяготеет к традиции романтического пейзажа, поднятой на новый уровень А. И. Куинджи и его учениками. Близок Смирнову-Русецкому и В. Э. Борисов-Мусатов. Подобно своим предшественникам и учителям, Б. А. Смирнов-Русецкий стремится воплотить не только красоту пейзажа в ее объективности и безусловности, – художник передает еще и те трепеты, отсветы, оттенки, которые накладываются на пейзаж нашим восприятием, нашими чувствами.

Подчас субъективный момент у него даже выходит на первый план, – и здесь он идет гораздо дальше пейзажистов конца 19-го – начала 20 века. Как оценить эту тенденцию в творчестве мастера?

В манифесте «Амаравеллы», написанном в1927 г., есть такое положение: «Наше творчество, интуитивное по преимуществу, направлено на раскрытие различных аспектов Космоса – в человеческих обликах, в пейзаже и в отображении абстрактных образов внутреннего мира». Характерная черта: пейзаж и абстрактные образы, несущие в себе субъективное содержание, здесь соположены, поставлены в один ряд. Это далеко не случайно. Молодой Б. А. Смирнов-Русецкий увлекался творчеством В. В. Кандинского, переписывался с ним. Раскованный мир абстрактной живописи властно тянул к себе, – но с неменьшей силой художника влекла и конкретная натура: формы и краски леса, прозористость осенних далей. Казалось бы, тут должен действовать принцип взаимоисключения: или мир абстрактного, или мир конкретного. Но догматическая формула «или-или» перестала работать как раз в 20-е годы, на которые пришлось становление Б. А. Смирнова-Русецкого, – сменил эту формулу замечательный принцип дополнительности Н. Бора. Вот его суть: противоположности дополнительны.

И конкретное, и абстрактное! Дополнительность этих начал мы видим во многих пейзажах художника, где линии и объемы реальной природы исподволь превращаются как бы в абстрактные знаки, символы. Нет, пейзаж при этом не теряет своей конкретности, но в нем открывается новая глубина, – словно в Книге природы мы видим теперь не только ее обложку, но и прозреваем доселе скрытый от нашего глаза загадочный текст. Можно сказать, что подобным пейзажам Б. А. Смирнова-Русецкого присуща специфическая знаковост ь, – конкретные реалии природы здесь подвергнуты своеобразнейшей семиотизации, в них внесен – или из них извлечен – некий дополнительный смысл. Искусство всегда одухотворяло и очеловечивало природу. Б. А. Смирнов-Русецкий сделал это по-своему. Учеба у В. В. Кандинского очень пригодилась ему как художнику-пейзажисту, – развив в себе чувство абстрактной формы, Б. А. Смирнов-Русецкий по-новому взглянул на природу.

Текстура орской яшмы; изумительные росписи инея; краски на крыльях бабочек, – перед нами абстракции природы. И сколько же в этих абстракциях подлинной меры, гармонии! Ведь все формирующееся и развивающееся на Земле вторит вибрациям Космоса. А эти вибрации ритмичны, упорядочены. Древние называли их «музыкой сфер». Отзвуки этой музыки они улавливали всюду: в симметрии растений, в гармонии кристаллов, в теоремах геометрии. Пифагорейские представления о ладе бытия были близки и В. В. Кандинскому, и Б. А. Смирнову-Русецкому, – но если для Кандинского резонатором космической музыки стал его субъективный мир, то для Смирнова-Русецкого и космическое, и субъективное соединились в линиях, ритмах земного пейзажа. Некоторые картины художника могут удовлетворить как вкус любителя абстрактной живописи, так и вкус тех, кто верен конкретной природе. Это не преувеличение. Художник убедительно показывает нам, что алгоритм перехода от конкретного к абстрактному заложен в самой природе, а не является чем-то абсолютно произвольным и субъективным. Тончайшая гармония конкретного и абстрактного, вносящая в картины художника многозначность и многоплановость, является его замечательным творческим обретением.

Понятие духовности очень рано вошло в сознание Б. А. Смирнова-Русецкого. Сфера духовного для него – это не только мир сознания, но и проекция этого мира вовне: на природу, на космос. Б. А. Смирнову-Русецкому созвучно введенное В. И. Вернадским понятие ноосферы. Но только ноосферу он видит и чувствует по-своему – как художник, умеющий прозревать скрытые планы бытия. Вот в озерных глубинах проступил град Китеж: это часть ноосферы. Вот в очертаниях созвездия мы угадываем Озириса: это часть ноосферы. Вот светится в ночи аура разрушенного собора: это часть ноосферы.

Мир на картинах Б. А. Смирнова-Русецкого заряжен духовностью. И этот заряд так мощен, что вызывает самосвечение мира. Свет нереченный, свет не-глаголемый! Да не иссякнут его источники в природе и сердце человеческом.

Часто в картинах Б. А. Смирнова-Русецкого мы видим два источника освещения: свет физический взаимодействует со светом духовным. Интерференция двух световых потоков порождает удивительно тонкий и гармоничный узор. Он прорисовывается на картинах Б. А. Смирнова-Русецкого со всей очевидностью.

Ноосфера у Б. А. Смирнова-Русецкого простирается далеко за пределы Земли. Золотистый свет несказанный окутывает на его полотнах острова далеких галактик. Значит, и там процвела жизнь; значит, и там утвердились начала добра. Это очень важно: наполненность, насыщенность космоса светом добра. В этом космосе нет смерти, – есть бесконечная череда превращений; в этом космосе нет энтропии, – горение духа не дает миру остыть. Такова замечательная космологическая модель «Амаравеллы», в разработку которой Б. А. Смирнов-Русецкий внес существенный вклад. Мир как целое; мир в его восхождении по ступеням эволюции; мир в проекции на шкалу абсолютных ценностей, – вот художественная проблематика цикла «Космос», увлекающая своей новизной и масштабностью.

Начало духовности неразрывно связано с началом памяти. Устремление к будущему у Смирнова-Русецкого симметрично уравновешено вниманием к прошлому. Художник создал несколько циклов на темы памятников архитектуры. Прошлое в этих картинах предстает как активная творческая сила, – оно питает поколения, оно продолжает излучать. Псковские храмы на полотнах мастера – как сосуды со светом несказанным. Древние стены прозрачны для этого света. Поэтому их теплота ощутима почти физически. Художник нас убеждает: напечатление духа нестираемо – его не могут смыть потоки времени. Краски Б. А. Смирнова-Русецкого делают для нас зримым это тончайшее напечатление.

В юности Б. А. Смирнов-Русецкий любил стоять возле двух египетских сфинксов, расположенных на набережной Невы, против здания Академии художеств. Вячеслав Иванов писал об этих сфинксах:

Волшба ли ночи белой приманила

Вас маревом в полон полярных див,

Два зверя-дива из стовратных Фив?

Перспектива египетская – и перспектива петербургская: сколь естественно они совместились в очарованном пространстве северной Пальмиры! Такое совмещение происходит уже как бы под знаком вечности, – одолевается разрозненность времен, явления разных эпох становятся синхронными. Это удивительное единство столетий, становящихся гранями в кристалле вечности, тоже может передать кисть художника. Достаточно вспомнить такие его картины как «Старый Углич» или «Силуэты Вильнюса».

Здесь наслаиваются друг на друга не только пространства, но и времена, – эпохи взаимопросвечивают подобно пластинам прозрачной слюды.

Вечное, непреходящее: вот тема многих картин Б. А. Смирнова-Русецкого. Художник одолевает время. Поставим в один ряд его первые наброски из цикла «Прозрачность», датированные 1922 годом, – и последние воплощения этой темы: картины с датой 1993. Да, мастерство художника растет, углубляется, – но этот рост и это углубление происходят словно не по временной оси, а развертываются внутри вечности. Работы 17-летнего юноши и зрелого мастера как бы переходят, переливаются друг в друга. Будто здесь нет разрыва в 71 год. Поразительная верность теме! И поразительная цельность художнической судьбы.

В двадцатые годы был начат и цикл «Осенние раздумья», пополнявшийся каждый год. Осень Б. А. Смирнова-Русецкого покоряет своим лиризмом. В полотнах цикла с наибольшей полнотой обнаруживается сопричастность художника поэтическому началу. Картины-элегии, картины-медитации! Они являют глубину мира, открытую для просветленного взгляда.

Хочется долго-долго смотреть в эти картины.

И заряжать свою душу исходящими из них потоками света.

В эпоху различных кризисов – нравственных, социальных, экологических – Б. А. Смирнов-Русецкий создавал удивительно устойчивый, цельный и гармоничный мир. Приобщение к этому миру поможет нам в одолении кризисных ситуаций. Ибо мы лишь тогда сумеем сотворить светлое время, когда вернем себе интуицию вечного, абсолютного. Эта интуиция одухотворяет полотна мастера, необыкновенно углубляя и высветляя их. Побывав в поле излучения его картин, мы хотим быстрее освободиться от всего суетного, преходящего. Борис Пастернак писал:

Не спи, не спи, художник,

Не предавайся сну.

Ты – вечности заложник

У времени в плену.

Эти слова поэта вполне можно отнести к творческому деянию Б. А. Смирнова-Русецкого.

ПОЭМА

Б. А. Смирнову-Русецкому

Под знаком красоты мы идем радостно.

Красотою побеждаем.

Красотою молимся.

Красотою объединяемся.

Николай Рерих

1. Валуны Севера

Я знаю:

Психология камней

Когда-нибудь возникнет как наука,

Ну а пока – поэзия она:

Предвосхищенье, домысел, догадка,

Что нет природы мертвой –

есть живая.

Всегда живая!

Мастер как психолог

Решил однажды к камню подойти –

И не ошибся:

камень вдруг раскрылся,

Ему являя заповедный лик

И свой характер;

Прямо в душу камня

Художник изумленно заглянул,

Вдруг прозревая внутреннюю жизнь

И глубину переживаний в древнем

Замшелом валуне...

Его нутро

Сияло аметистовой жеодой,

В себе таящей некий нервный центр,

Подобье мозга...

Как вчитаться в мысли

Камней,

Сосредоточенных на вечном,

О сущем философствующих?

Мастер

Проникся духом этих валунов,

Уже решивших много лет назад

Загадку бытия...

Художник понял,

Что память камня,

Скрытного по нраву,

Для нашего наития открыта:

Вот вижу я пейзаж палеозоя,

Вот явлен мне таинственный архей.

Как россыпь ледниковых валунов

Японский сад камней напоминает

И композицией, и настроеньем!

Художник подтверждает эту связь,

Передавая образ валуна

В мышленье...

Что ни камень, то характер,

Что ни валун в альбоме, то портрет,

Психологический по самой сути,

По замыслу,

По технике письма.

Портреты камня!

Это новый взгляд,

Так дивно расширяющий сознанье:

Все в этом мире дышит и живет.

2. Кредо

Прозрачным по прозрачному пишу,

Прозрачность наблюдаю

сквозь прозрачность,

Накладывая планы друг на друга,

Как слюдяные чистые слои:

Вон за колком березовым опять

Виднеется прозрачнейший осинник,

А сквозь него мне брезжут ивняки,

В которых даль сквозит:

сентябрь хрустален!

И я сейчас могу как кристаллограф

В нем тридцать ясных граней насчитать,

Преобразуя их в систему линз,

Ночами наведенных на Плеяды! –

Они горят на уровне осота,

Среди росистой лебеды горят.

Гляжу на мир сквозь пристальную сетку

Стрекозьих крыл:

в одной ячейке ясень.

В другой зависший жаворонок! –

словно

Непринужденно разграфлен сентябрь

Таинственной системой жилкованья,

Впечатанной в прозрачное крыло

Стрекозки...

Переимчива душа:

Прозрачность мира ей передается –

И в сердце сохраняется навек.

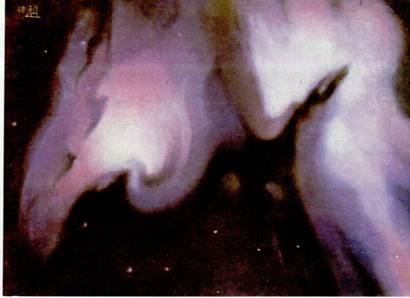

3. Туманность Ориона

Туманность Ориона самородком

Горит на черном бархате ночном,

Лучась живыми токами...

Они

Пронизывают нашу биосферу,

С собою информацию неся

Для кодов генетических:

Сегодня

Возникнет на планете новый вид,

Мутируя в космических лучах,

Направленных далеким Орионом.

Как будто светомузыка в пространстве

Сейчас звучит! –

Цветные облака

Клубятся в бездне, спектрами играя, –

И стройный Орион стоит за пультом,

И все созвездья слушают его

С дыханьем затаенным...

Бетельгейзе

Бросает на пюпитр свой желтый свет,

Мерцает красный Ригель...

Вдохновенно

Горит в ночи прекрасная туманность,

Пронизывая мертвые планеты

Лучами жизни...

Вещий Орион!

Ты колыбелью был для нашей Геи,

С тобой не потерявшей и доселе

Живительную лучевую связь.

4. Небо

Мы плохо понимаем облака,

Но чутко прозревает живописец

Неведомую форму жизни в них.

Глядите:

Вот непонятое небо,

Где процветает дивное искусство,

Где грезят и мечтают...

Рядом, рядом

Сквозят иные планы бытия,

Иные уровни, –

Не сто парсеков,

А полверсты меж нами...

Возле нас

Ты процветаешь, возносясь над нами,

Великая культура облаков!

Люблю твои фантазии...

Все стили

Предвосхитило ты в воздушных замках!

Вон облачное пышное барокко,

Вон облачная готика, –

Как шпили,

Взмывают золотые облака,

Наполненные силой духоносной,

Духоподъемной:

Мысль взлетает вверх!

Вот облако-медуза.

Недалече

В лазурь ныряет облако-дельфин,

А рядом лебедь-облако на север

Проносится...

О, фауна небес!

О, чудное разнообразье видов,

Способных превращаться на глазах

Друг в друга...

Здравствуй, облако-посланник!

Ты погостишь сегодня в нашем небе! –

А завтра снова в космос уплывешь,

Переносясь в туманность Андромеды,

На родину...

О, космос облаков!

5. Память

Художник пишет память этих мест,

Накладывая план воспоминаний

На план реальности! –

И сквозь осинник

Угадываешь силуэты башен

И световые абрисы домов:

Здесь прежде город был –

давным-давно;

Быть может, целое тысячелетье

Тому назад...

Но образы его,

Похожие на эйдосы Платона,

Невидимо наполнили пространство,

Где ныне лес растет, гнездятся дятлы,

Венерин башмачок цветет...

В природе

Забвенья окончательного нет:

Ушло явленье, но прозрачный слепок

Оставило в пространстве навсегда.

Есть у искусства некий проявитель:

В него художник погрузил пейзаж,

Чтоб проступили образы былого

Сквозь настоящее...

Пласт за пластом

И слой за слоем открывает мастер,

Высвечивая дальние века,

Заглядывая в душу Атлантиды.

Мы в Памяти живем –

внутри нее:

Со всех сторон нас окружает Память,

Как некая незримая среда.

Культура – это Память.

Гиблый хаос

Беспамятство с собой приносит...

«Помни!» –

Я повторяю Рериха завет.

6. Синестезия

Художник пишет звуки –

тишина

Ему как фон.

Вот это полотно

Звучит в сознанье щелканьем синичьим:

Здесь нарисован первозданный март,

Весь исходящий светом...

Бирюзовый,

Звенящий космос! –

и синица в нем

Как звуковое средоточье мира,

Как изумленный голос бытия.

(Синицы нет,

А все-таки звучит

За плоскостью холста:

и это чудо! –

Как может петь по-птичьи полотно?)

А вот виолончельные напевы

Приладожских таинственных холмов! –

Как будто здесь не кистью, а смычком

Художник водит,

Извлекая звуки

Из дивного рельефа этих мест.

А Вильнюс на картине –

как орган,

Огромный и звучащий! –

Прямо к звездам

Возносится хорал архитектуры,

В которой строгость вечности самой

И высшая духовность...

За органом

Сидит художник,

Превративший город

В прекрасный музыкальный инструмент!

И ночь аккомпанирует ему.

Художник пишет звуки:

месяц май

Играет на пастушеской свирели,

Сентябрь на золотой трубе.

И часто

Звучит с его возвышенных полотен

Гармония пифагорейских сфер.

7. Сумерки

Вот – мастер сумерек:

умеет передать

Утонченность и духоносность крон,

Наполненных вечерним синим светом.

Как будто он с подрамником своим

Стоит внутри огромного сапфира

И дивно ограняет изнутри

Лазурный воздух:

в призрачные грани

Вошла увеличительная сила,

Приблизив к сердцу сущность бытия.

О, сумерки-посредники!

Они,

Связуя ирреальное с реальным,

Стоят в березах:

Сказка или явь?

Да будет безответен мой вопрос,

Да вечно длится синее мгновенье!

Сквозь сумерки я всматриваюсь в память,

Гляжу в себя, –

И как-то примиренней

Воспринимаю скорый бег времен,

Лишь в сумерках чуть медлящий, –

как будто

Застыло время,

Чтобы оглянуться

И погрустить немного на пути.

Люблю тишайшую печаль вселенной.

Люблю лиризм вечернего сиянья.

Люблю темнеющий лазурный свет.

Уже на дне пространства мирового

Жемчужиной мерцает Процион,

А сумерки в душе звенят, звенят,

Как самая хрустальная струна

Небесной Лиры.

Все звенят – не молкнут,

Хотя вокруг ночная темнота.

8. Осень

Художник любит осень.

Потому ль,

Что чистое сквозящее пространство

Таит в себе оптические свойства,

Благодаря которым может взгляд

Охватывать весь космос целокупно

И видеть глубину его души...

Относится художник к сентябрю

Как к личности:

Сентябрь очеловечен –

Он мыслит,

он страдает,

он поет!

Вникаю в философскую систему

Сквозящих рощ:

О, золотая мудрость!

Любая мысль, любое настроенье

Способны нас безудержно увлечь

И вдохновить...

Люблю печаль берез

И очерк их уже пустынных крон,

Как аурой прозрачно окруженных.

Здесь явлена душа деревьев взгляду,

Здесь понят мир как свет и красота.

9. Окна

Картина –

как морозное окно,

Но на планете около Арктура:

Светла инопланетная зима,

Где тоже дети, тоже чародейство

Снегурочки

(хотя другой состав

У белого,

У неземного снега).

По мановенью мастера мазки

Мельчайшими кристалликами лягут,

А полотно прозрачность обретет:

И вот парят узоры невесомо

Как на невидимом стекле,

– не сказка ль

В далекой ноосфере процвела?

Картины – окна:

вижу дальний мир;

Родные нивы;

Звездное пространство.

Одно окно открыто в снегопад,

Другое смотрит на ночной Египет,

А третье пристально застеклено

Прозрачностью осенней...

А сейчас

Гляжу в иллюминатор звездолета:

О, валуны на спутниках Сатурна! –

Как будто заколдованные лики

Из этих глыб потерянно глядят,

Жалея о былом:

За прегрешенья

Им надо эволюцию пройти

От самого начала,

От нуля:

Сочувствую я этой неудаче

И не сдаю духовной высоты!

Картины –

окуляры волшебства:

К ним припадая, вижу я воочью,

Как расцветают новые миры.

10. Кормчие звезды

Художник знает:

Небо – это текст,

Досель не расшифрованный...

Созвездья

В узорах информацию несут

О смысле мира.

Как его постичь,

Как до глубин таинственных добраться?

Созвездья не случайны:

вот художник

Очерчивает профиль Ориона,

Ему трехмерность дивную придав

Своим искусством...

Звездные Весы

Отрегулирует художник точный,

Чтоб убедиться:

Красота весомей,

Чем страх и зло!

Вселенная есть космос,

А не бессвязный хаос! –

это знанье

Мы получаем от прекрасных звезд,

Сигналящих всем биосферам мира:

«Вас ждет Контакт!»

Чудесная картина

На зеркало рефрактора похожа,

В чьей глубине дрожит звезда двойная

И цветовую сеть интерференции

Из лучевой материи плетет.

О кормчих звездах думает художник,

Вмонтировав в любое полотно

Незримый компас, –

Проведет он сердце

По сложным лабиринтам бытия

И непременно выведет на свет

Гармонии и истины...

Художник

Передает всю душу Волопаса,

Живописуя чуткое созвездье,

Стоящее в ночном окне, –

и небо

Нам предстает как средоточье жизни

И высших напряжений бытия.

Борис Алексеевич СМИРНОВ-РУСЕЦКИЙ

Монографический очерк

1. ПОРА НАЧИНАНИЙ

Б. А. Смирнов-Русецкий – художник лирического склада. Его картинам свойственна стилистическая прозрачность; они покоряют своей тонкостью, одухотворенностью. Б. А. Смирнов-Русецкий пейзажист по преимуществу. Но его волнуют и космические образы, и символические темы. Однако пейзажное начало преобладает и в работах этого ряда.

Борис Алексеевич Смирнов-Русецкий родился в 1905 г. Он вырос в интеллигентной петербургской семье, где поддерживались духовные интересы мальчика. Гармония родного Петербурга исподволь повлияла на становление стиля художника, – впечатления от кристаллической ясности городских перспектив, от поэзии белой ночи отложились в цикле «Прозрачность». Начатый еще в юношеские годы, этот цикл пополнялся им до последних дней жизни. Он является главным деянием мастера.

В 1917 г. семья художника переехала в Москву. Совсем еще юный, Б. А. Смирнов-Русецкий быстро утверждается в своих эстетических симпатиях, – это М. Врубель и Н. Рерих. Наметившаяся еще тогда духовная связь с Рерихом во многом предопределила и жизненные пути, и художнические искания Б. А. Смирнова-Русецкого. Углублению этой связи содействовало общение с дядей художника А. П. Ивановым. Это был крупный знаток творчества Рериха. Работая хранителем отдела современного искусства в Русском музее, он охотно знакомил Смирнова-Русецкого с художниками «Мира искусства» и «Бубнового валета», с новейшими направлениями. Но особенно часто он задерживал внимание племянника на работах Рериха.

Первые серьезные занятия живописью у Б. А. Смирнова-Русецкого относятся к 1919 г. Талант будущего мастера раскрывался в сложнейшем контексте художественной жизни конца десятых – начала двадцатых годов. Перекрестные влияния очень естественны в пору ученичества. Однако художник рано нашел себя. В семнадцать-двадцать лет он создавал работы, отмеченные самобытностью и мастерством. Периода прямой подражательности у него практически не было. Но в ряде ранних работ чувствуется очень творческий и вдумчивый отклик на стилевые поиски крупных мастеров того времени. Пора начинаний у Б. А. Смирнова-Русецкого была очень интересной. Развиваясь быстро и динамично, художник уже в ранней юности четко осознал свои творческие задачи, заложил основы своего неповторимого письма. При этой кристаллизации стиля были отброшены некоторые замечательные пробы, свидетельствующие о том, что развитие художника могло идти и в других стилевых направлениях. Это удивительная, даже уникальная особенность: ранний Б. А. Смирнов-Русецкий весьма многогранен. И это отнюдь не признак эклектической неопределенности, – каждая серия проб несла в себе задатки цельного стиля. Художнику пришлось делать выбор не между внешними влияниями, а между теми изобразительными концепциями, к которым он пришел внутренне, в результате самостоятельного поиска. Иногда эти стилевые концепции могут быть ассоциированы с ведущими для того времени школами и направлениями. Но и в этом случае они свободны от прямых заимствований и реминисценций.

Выделим несколько ранних циклов Б. А. Смирнова-Русецкого, чьи богатейшие стилевые потенциалы он предпочел оставить нераскрытыми, сделав выбор в пользу лирико-философского пейзажа. Названия циклов условные, – они даны по характерному признаку или главной работе цикла.

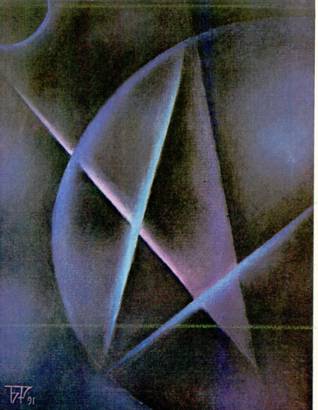

Геометрический цикл. Молодой Б. А. Смирнов-Русецкий проявлял определенный, хотя и сдержанный интерес к супрематизму. Однако опыты художника с геометрией пространства имели несколько иную духовно-идейную направленность. Внимание к формальному моменту у него никогда не было самодовлеющим. Мир автономных форм является одноуровневым в том смысле, что располагается на плоскости чисто структурных задач, не поднимаясь к высотам духовной проблематики. А художника больше влекли многоуровневые модели бытия. Этот момент принципиален для его творчества. Форма ему тем и интересна, что в ней просвечивает иной план, иной уровень – семантический, содержательный. Через язык форм мы постигаем сущностные гармонии бытия. Можно сказать, что у Б. А. Смирнова-Русецкого любая форма – природная или отвлеченная – всегда имеет отношение к семиотике: является знаком, символом.

В этом отношении весьма характерна работа «Устремление» (1924 г.). Формально она может быть сопоставлена с геометризмом школы К. Малевича. Для такого сравнения хорошо подошла бы «Архитектоническая композиция» Л. Поповой (1918 г.). Обе работы построены на динамическом взаимодействии плоскостей. Но решают художники разные задачи: Л. Попова – чисто конструктивную, Б. Смирнов-Русецкий – скорее философскую. Геометрические образы в его картине рождаются как бы из света. Свет для них является своего рода маточным раствором. Проявляющиеся формы вносят прерывность и определенность в доселе однородное бытие. Однако первичный световой континуум не только выделяет из себя формы, но и развоплощает их в своем лоне, в своей всерастворяющей стихии.

Оба эти момента – рождение и поглощение – выражены в картине. Но преобладает все же воля формы к проявлению, самоосуществлению! Картина полна глубоких значений. В ней очень органично и естественно, без всякого намека на литературщину, выразились философские поиски автора. Картины геометрического цикла крайне своеобразно преломили и увлечение Б. А. Смирнова-Русецкого индийской философией, и его интерес к пифагорейско-платоновской традиции. Для обеих философских школ характерно учение о многоуровневости бытия, – причем особое значение уделяется взаимосвязи, взаимопросвечиванию уровней. Б. А. Смирнов-Русецкий стремится художническими средствами выразить это взаимопросвечивание. Полностью эта тенденция развернется в цикле «Прозрачность». Но и в геометрической серии она весьма ощутима.

Вот работа «Трансцендентные перспективы» (1923 г.). Мы видим своеобразную цепную структуру, уводящую взгляд в некое запредельное пространство. Это как бы динамическая связка между разными планами бытия. Многоуровневость мира здесь трактована как геометрическая многомерность. Картина пробуждает чувство глубины, дали. Причем эта глубина задается не монотонной перспективой, а дискретным рядом образов, создающих ощущение многослойности, многоярусности.

Геометризм раннего Б. А. Смирнова-Русецкого философичен. Он окрашен в пифагорейские тона, что не свойственно чистому конструктивизму. Для пифагорейца число есть нечто живое, одухотворенное, – это душа предмета, а не только его абстрактно-рациональная характеристика. Геометрический цикл мастера свободен от крайностей рационализма. Многие вещи этого цикла звучат тепло, лирично. И главное: они всегда несут определенную духовную нагрузку.

Музыкальный цикл. Под этим названием мы объединяем работы, написанные под воздействием конкретного музыкального впечатления, – а также подчеркнуто музыкальные по своему построению композиции, близкие традициям М. К. Чюрлениса. Музыка занимает огромное место в духовной жизни Б. А. Смирнова-Русецкого. Он пытается художнически перенять свойственные ей свободу воображения и многозначность образа. В предметном изобразительном искусстве эти качества проявляются более скованно. Но художник вслед за Чюрленисом стремился привнести в живопись пластику музыкального языка Особенно это удалось ему в «Желтых растениях» (1923 г.). Картина ассоциируется с образами музыкального импрессионизма. Как и в музыке Дебюсси, конкретное впечатление здесь причудливо преломляется, обращаясь в фантазию. Образам земной осени художник придает едва ли не инопланетные черты. Это осень в другом измерении, – осень иных планов бытия. Они приоткрылись нам благодаря музыкальному воплощению осенних реалий. В зеркале музыки мир становится неизъяснимо глубоким, – плотное и непроницаемое в нем вдруг начинает просвечивать как янтарь. Такое зеркало художник перенес в свою картину.

«Лунная соната» (1923 г.) очень самобытно развивает опыт живописных сонат Чюрлениса. Б. А. Смирнов-Русецкий идет несколько отличным от него путем: он ищет музыкальную экспрессию в формах и состояниях природы, – тогда как Чюрленис широко использует в своих сонатах абстрактные образы. Впечатления от музыки Бетховена художник передает через ночные пейзажи. В трех частях сонаты лунный свет модулирован очень по-разному. Художник ему придает то чарующе мягкое, гипнотизирующее, – то контрастное, отрывисто резкое звучание. «Лунная соната» Б. А. Смирнова-Русецкого выявляет светомузыкальные ресурсы природы: смена состояний пейзажа передает здесь динамику в развитии темы. Идея многоплановости бытия раскрывается в этом произведении очень своеобразно: за планом вещным проступает план звуковой. Предметные реалии несут в себе нераскрытый музыкальный потенциал. Это убеждение Б. А. Смирнов-Русецкий пронес через всю свою творческую жизнь. Музыка растворена в его пейзажах. Она организует и движение линий, и гармонию красок. Она задает и глубинную семантику картины. Художник хочет сказать о первичности музыкального начала. Как Пифагор и Кеплер, он слышит гармонию сфер. Прежде всего музыкальная первооснова мира раскрывается через ритм пейзажа. Никто из пейзажистов не обращал такого внимания на этот аспект гармонии. Художник мастерски выявляет ритмический строй ландшафта. В некоторых ранних работах эта ритмическая канва становится самодовлеющей, – и тогда внутренний музыкальный напор вещи подчиняет себе всё: цвет, объем, фактуру. Они поглощаются ритмом, работают на ритм.

Театральный цикл. Под этим названием мы объединили работы, в которых ощутимы впечатления от мира сцены. Прежде всего это «Ангелы» (1923 г.) и «Образ Индии» (1923 г.). Художник любит кулисное построение пространства. Структура сцены как бы моделирует многоплановость бытия. А это для мировоззрения Б. А. Смирнова-Русецкого главное. Театр он полюбил с ранних лет. Это всегда волнует: раздвигаются кулисы – и нам предстает иная реальность. Как бы ни сближалась она внешне с привычным миром, в ней всегда будет нечто волшебное, фантастическое. Ведь это театр, вторая вселенная!

В «Ангелах» и «Образе Индии» использован эффект раздвигающихся кулис. Вот они разошлись – и открылось небывалое. А что если весь мир подобен сомкнутым кулисам? И надо в смелом наитье попытаться их развести? В этих вопросах, по сути дела, сформулирована программа романтизма. Она близка Б. А. Смирнову-Русецкому. Художник устремляется к скрытому, потаенному. Мир для него многозначен – и не все смыслы лежат на поверхности. Их надо искать, высвечивать. Раздвинув одни кулисы, мы часто видим другие. Плоскостное, двумерное неожиданно разверзается глубокой перспективой! Слой за слоем, кулисы за кулисами. Эти слои художник делает прозористыми, проницаемыми для взгляда. На этом строится поэтика цикла «Прозрачность». Она опосредованно связана с традициями театрального художничества. Художники сцены часто используют для декораций сетки, – это создает иллюзию сквожения, взаимопросвечивания предметных реалий. Не повлияла ли на Б. А. Смирнова-Русецкого эта замечательная техника? В пейзажах мастера мы иногда ощущаем таинственность сценического пространства. Сейчас вспыхнет свет за прозрачным задником горизонта – и начнется космическая мистерия красок, звуков, образов.

«Ангелы» и «Образ Индии» содержат еще одну деталь, связанную с миром сцены: мы видим здесь восходящие вверх складчатые структуры, похожие на оборки подымающегося занавеса. Пространство на этих картинах раздвигается по всем координатам. Эффект такого раздвижения художник широко использует в своих пейзажных работах.

Египетский цикл. Как и другие циклы, он представлен весьма немногими охранившимися работами, – однако они очень важны для понимания эстетики Б. А. Смирнова-Русецкого. В своей периодизации художественной жизни человечества Гегель связывал искусство Древнего Египта с символической стадией. Б. А. Смирнов-Русецкий питал особый интерес к этой фазе в развитии человеческого духа. Символический образ двуслоен, двупланов, – в нем опять-таки есть глубина и перспектива, гак увлекающие художника. Внешнее бытие символической формы не совпадает с ее глубинной внутренней жизнью. Это несовпадение часто культивируется сознательно – художник как бы зашифровывает свой замысел. Для его понимания необходим ключ. Говоря "на языке мистерий, мы должны пройти посвящение, только тогда нам откроется заповедное.

В искусстве египтян много своеобразной тайнописи. Это волновало Б. А. Смирнова-Русецкого. Его поэтически ориентированное сознание было склонно видеть в мире нечто закодированное, ушедшее в подтекст. Пейзажи у художника словно несут в себе какую-то тайну. Стихия прозрачности лишь усиливает ее, ибо делает очевидным, что эта тайна находится вне чувственного плана. Она незрима, она несказанна. Это – душа пейзажа, это – сокровенное в нем.

Египетское искусство любит акцентировать такие скрытые, подчас эзотерические смыслы. Эту его особенность передает «Виденье» Б. А. Смирнова-Русецкого (1927 г.). Пирамида здесь трактована как хранительница тайны. Чудесное клубится над ней заряженным облаком, – наэлектризованность атмосферы тонко передается мастером. Что за фигура метнулась из облака? Это на мгновенье проявился заповедный план бытия. Проявлять скрытое – призвание пирамиды. Она сама есть символ. Художник попытался одновременно воплотить и внешний, и внутренний план пирамиды. «Виденье» передает мировосприятие египтян, их склонность видеть в явленьях двойной смысл – экзотерический и эзотерический. Взаимопросвечивание этих смыслов придает картине особую значительность, таинственность.

Б. А. Смирнову-Русецкому дорого искусство эпохи Эхнатона. Реминисценции солярных образов Тель-Амарны явственно ощутимы в картине «Поэма солнца. День» (1976 г; первый вариант создан вначале двадцатых годов). Картина несет в себе элементы тонкой стилизации. Искривленные потоки солнечных лучей образуют фантастическую арку. В торжественном молчании она возносится над прозрачными островками зимних березняков. Картина органически сочетает символическое и реальное. Оба момента гармонически уравновешены. В египетское искусство такая гармония пришла вместе с реформой Эхнатона.

Семиотический цикл. Б. А. Смирнова-Русецкого всегда волновала поэзия неразгаданных письмен. Древние знаки ушедших культур окружены ореолом таинственности. Они кажутся насыщенными некоей магической энергией. В свои ранние живописно-музыкальные композиции Б. А. Смирнов-Русецкий иногда вводит своеобразные знаковые структуры. Обычно их конфигурация полна внутренней жизнью, динамикой. Они несоотносимы с алфавитами известных цивилизаций. Быть может, эти знаки несут в себе информацию других миров? Или это попытки понять изнутри глубинную жизнь символа?

Изображения знаков в картинах Б. А. Смирнова-Русецкого создают напряженные смысловые поля. Древние верили в потаенную власть знаков, – магическое начертание способно воздействовать на вещный мир. Не эту ли силовую эманацию знаков передают ранние опыты художника? Он помогает нам понять тайное тайных в магическом мировоззрении. А это очень ценно в культурном отношении – ведь искусство в своем генезисе связано с магией. Мы должны пытаться вникнуть в мышление наших пращуров. И Б. А. Смирнов-Русецкий содействует этому.

Стилистически все проанализированные нами циклы весьма разнородны. Каждый из них мог бы дать начало целому периоду в деятельности художника – или даже предопределить всю его творческую судьбу. Однако такую роль было суждено сыграть циклу «Прозрачность». Первые входящие в него работы были сделаны одновременно с вещами из других циклов. Художник напряженно искал адекватные стилевые методы для выражения своего мировоззрения. Подчеркнем еще раз, что главное в художнической философии Б. А. Смирнова-Русецкого – это ощущение многозначности и многоплановости бытия, стремление разгадать внутреннюю тайну формы, высветить содержащуюся в ней смысловую перспективу. В каждом из проанализированных нами циклов мы обращали внимание на эту важнейшую особенность творчества Б. А. Смирнова-Русецкого. В своих наитьях он видел мир необыкновенно прозрачным и глубоким. Стеклянно просвечивающие осенние леса уводили его взгляд в беспредельность. Художник научился делать форму проницаемой для интуиции. Такое виденье мира запечатлелось в цикле «Прозрачность», создававшемся на протяжении более семидесяти лет.

2. «ПРОЗРАЧНОСТЬ»

Б. А. Смирнов-Русецкий в своей автобиографии «Идущий» вспоминает о зиме 1922 года: «Зима была сухая, морозная. Я очень любил ледяные узоры на окнах трамвая, сквозь которые виделся призрачный город». Эти впечатления – один из источников цикла «Прозрачность». Художник любит наложение двух планов: окна в сквозящей росписи инея – и за ними ирреальный зимний пейзаж; сетево голых ветвей – и в нем нимбы фонарного света; кисея млечных туманностей – и сквозь нее синева беспредельности.

Изображение прозрачных сред и сквозящих планов является интересной задачей для живописи. Художник достигает высшей изощренности в передаче наслаивающихся друг на друга осенних крон. Картина превращается в удивительную оптическую систему. Каждый план в ней подобен линзе, – выстраиваясь в одну перспективу, эти планы-линзы сообщают картине какую-то волшебную увеличительную силу. Полотно вмещает в себя не одну, а много далей, – они зовут, притягивают. Есть особая щемящая красота в этих взаимопрозрачных пространствах; есть большая лирическая сила, – в чем-то творчество Б. А. Смирнова-Русецкого созвучно и Тютчеву, и Блоку.

Прозрачность является для Б. А. Смирнова-Русецкого эстетической категорией. С ней художник связывает представления о чистоте, духовности, просветленности. Без этих начал он не мыслит себе искусства. Неоплатоники учили о единстве света и красоты. Б. А. Смирнову-Русецкому это очень близко. Свет у него не только выявляет внешнюю форму предмета – он пронизает ее насквозь, делает прозрачной для взгляда.

Это особый свет. Не все его частоты мы найдем в электромагнитном спектре, – картины художника несут в себе и свет физический, и свет несказанный. Оба аспекта неотделимы друг от друга. Они словно взаимодействуют в картинах мастера, порождая своеобразную интерференцию. Но что такое свет несказанный для художника?

Это образное понятие несет в себе огромную смысловую нагрузку. Почему мы говорим о светлом сердце, о светлых людях, о светлых мечтах? Физический свет здесь используется как аналогия для обозначения иного, духовного света. Называют его светом невидимым, светом нереченным. Искусство издревле пытается передать этот свет визуальными средствами. Делается это опять-таки по аналогии с физическим светом. Но достаточно посмотреть на икону или средневековую миниатюру, чтобы понять: освещение здесь особое – свет идет как бы из глубины предметов. А часто его источник нельзя установить – он словно трансцендентен по отношению к изображаемому.

Б. А. Смирнов-Русецкий тонко чувствует гармонию физического света. Как художник-пейзажист, он мастерски передает сложнейшие эффекты освещения, наблюдаемые им в природе. Но художник умеет бросить на природные формы и свет несказанный! В этом ключ к его самобытности. Картины художника изображают не только состояние природы, но и состояние просветленной человеческой души. Пространство внешнее, физическое и пространство внутреннее, духовное как бы совмещаются в картинах мастера. Дабы такое совмещение было органичным, два пространства должны стать взаимопроницаемыми друг для друга. Этого и добивается художник, высветляя природный мир, делая его прозрачным. Проникающая способность спета несказанного – света творческого озаренья! – настолько огромна, что мир преображается. Таким мы видим мир на картинах Б. А. Смирнова-Русецкого.

В 1922 г. художник вошел в состав группы «Амаравелла», возглавляемой П. П. Фатеевым. Один из тезисов программы группы гласит: «Наше творчество, интуитивное по преимуществу, направлено на раскрытие различных аспектов космоса». Декларируя интуитивный характер своего творчества, члены «Амаравеллы» явно полемизируют с эстетикой аналитического и рационалистического искусства.

Роль интуиции в творчестве Б. А. Смирнова-Русецкого особенно велика. Наитье, прозренье, просветленье – это все понятия одного ряда. Важнейшей чертой интуитивного познания является снятие границ между объектом и субъектом: «я» и мир сливаются в одно нерасторжимое целое, познающий отождествляется с познаваемым – будь то дерево, звезда, птица. Это мы и видим в цикле «Прозрачность». Здесь нет средостений между внешним и внутренним миром. Стихия прозрачности роднит природу и душу. Одно становится другим; одно выражает себя через другое, – такая взаимопревращаемость явлений составляет основу интуитивного творчества. В рамках рационалистического подхода эти явления считаются традиционно противоположными, даже полярными. «Я» и мир, внутреннее и внешнее, сознание и природа – это все тезы и антитезы, жестко отграниченные друг от друга. Но для интуиции нет непроницаемых водоразделов! Она снимает все межи и порубежья, утверждая высшее единство бытия. Рассудок знает лишь полярность противоположностей – тогда как для интуиции внятна их сокровенная гармония. Рассудок видит противоположности резко разделенными – тогда как интуиция познает их во взаимопроницании, взаимопросвечивании.

Гармония... Вот еще один важнейший аспект прозрачности. Картины Б. А. Смирнова-Русецкого воспевают сокровенную гармонию бытия. И раскрывается эта гармония через прозрачность, вносящую в природу лад и открытость. Это источник умиротворенности и просветленности пейзажей Б. А. Смирнова-Русецкого. Природа здесь словно застигнута в миг высшего озарения. Она размышляет о чем-то сущностном, заповедном. Все преходящее уже изжито, отринуто. Волны чистоты и прозрачности идут через леса, звезды. Мир просматривается насквозь – до своих первосущих глубин. Он торжественен как музыка Баха. В нем не осталось ни одного темного уголка – все заполнилось светом несказанным. Мир открывается сердцу. Мир поет, лучится.

Для выражения своей концепции прозрачности Б. А. Смирнов-Русецкий разработал сложную технику. Многое он взял у природы. Художник пристально изучал утренние туманы, – ему было интересно проследить, как за их переменчивой кисеей смотрятся золотые рощи или зеркала озер. Он наклонялся над лесными родниками, – в их бурлящей, бугрящейся прозрачности рождались мгновенные линзы, за которыми укрупненно виделось роение донных песчинок. Он вглядывался в слюдяные крылья стрекоз, – и они становились оптическим прибором, приближающим к сердцу эти тростники, эти утиные выводки. Он смотрел на мир сквозь кружево росной паутины, – и они ложились визирной сеткой на синеющую даль, на тонкий-тонкий просвечивающий месяц.

Прозрачность соприсуща природе. Не случайно две важнейших для жизни среды – водная и воздушная – являются прозрачными, проницаемыми для света. Художник особенно любит эти среды. Он тонко чувствует жизнь воды, воздуха. Прозрачность у него имеет различные градации. Как и обычные цвета, она бывает то более, то менее интенсивной, – ее можно сгущать и разрежать; ее разные виды можно смешивать на палитре.

Как ученый-физик, Б. А. Смирнов-Русецкий много работал с кристаллами. Изучение их прозрачных форм также сказалось на технике художника. Прозрачный космос кристалла пленил его своим совершенством. Мир на картинах цикла «Прозрачность» иногда кажется кристаллизованным. Правда, присущая кристаллам геометричность здесь смягчена, стушевана, – но тем не менее хрустальная огранка проступает и в созвездьях, и в деревьях.

Художник любит не только беспримесную, но и окрашенную прозрачность. Коричневая вода мочажин, настоянная на лиственной опали; лазурная глубина сапфира, словно наполненного небесной субстанцией; прозрачные перистые облака, сквозь которые феерия заката становится еще прекраснее; таинственное пространство января, – художник любит изучать его с лупой, уходя в фантастические измерения. Все эти явления природы дают возможность одновременно наслаждаться и прозрачностью, и цветом.

Художнику пришлось работать вместе с П. К. Ощепковым, создателем интроскопии. Методы Ощепкова позволяют делать прозрачным любой предмет, – используемые им излучения проницают толщи, недоступные для рентгеновских волн. Конечно, художническая интроскопия Б. А. Смирнова-Русецкого не имеет ничего общего с этими методами. Но все-таки факт его сотрудничества с П. К. Ощепковым представляется нам значительным для творческой биографии художника. В последнее время много говорят о взаимодействии науки и искусства. Одна из их общих целей такова: сделать мир прозрачным для познания.

Первые работы цикла «Прозрачность» связаны с разработкой зимней темы. Ясность русских зим; звонкая стеклянность воздуха; гармоническая плавность сугробов. Все это находило особый отклик в душе художника. «Зимняя сказка» (1922 г.) отмечена чертами графичности. Это отвечает характеру изображаемого: перед нами сквозящие зимние деревья. Снег на их ветвях – как световая ретушь. Узорная и ритмичная сетка ветвленья, занимающая весь передний край картины, словно наведена на предельную резкость. Однако при движении вглубь картины эта резкость как бы сбивается, – мы видим лилово-грифельные оплавленные силуэты; над ними клубятся невесомые серые массы, – быть может, это своеобразно стилизованный дым, поднимающийся из труб. Поражает удивительная легкость воссозданного в картине пейзажа. Художник передал поэзию зимних сумерек, когда мир кажется почти бесплотным, духоносным.

Зимой особенно ощутима пространственность русского пейзажа. Несомненно, что цикл «Прозрачность» мог родиться только в России, – он глубоко национален в своей живописной и поэтической основе. Картина «Снежные дали» (1976 г.) захватывает неисповедимой глубиной. Это гимн русскому простору. Наши дали и необъятны, и лиричны. Они не подавляют своим величием – им присуща особая мягкость. Это обусловлено волнистостью среднерусского рельефа, – Б. А. Смирнов-Русецкий очень смело и обобщенно передал его ритмику. Эти накаты холмов, эти просвечивающие гребни лесов на них... Ландшафт здесь дышит спокойно и ровно. Такое дыханье появляется у человека, когда он думает о вечном, о непреходящем. Картина внушает зрителю этот ритм дыханья, – она отрешает от всего мелкого, случайного, сосредоточивая нашу мысль на главном. Это свойство многих картин Б. А. Смирнова-Русецкого.

Прозрачность – явление сложное: многоликая и разнообразная, она варьирует со сменой времен года, меняет свой тембр, свою тональность. Художник любит раннюю весну. Прозрачность в эту пору становится теплой, одухотворенной. Еще голые кроны деревьев окутываются еле заметной дымкой. Это значит, что к лесу вернулось дыханье! Художник улавливает его – и делает атмосферой своей картины. К числу его больших удач можно отнести «Дыхание весны» (1976 г.). Воздух в этой картине словно парной. Таким он бывает после снеготаянья. Зеркала талой воды в лесу чуть мглистые. Сети крон похожи на карандашный набросок.

Впечатляют в этой картине образы деревьев. Во всем цикле «Прозрачность» они играют очень важную роль. Б. А. Смирнов-Русецкий часто окружает дерево прозрачным опалесцирующим ореолом – как бы заключает его в наитончайшую оболочку из газовой ткани. Это одновременно и декоративный прием художника, и тонкое наблюдение натуралиста. Состояние воздуха в кронах особое. Он пронизан живыми токами, пропитан испареньями, росами. Прозрачность в кронах как бы сгущена – и потому явственно отличается от прозрачности окружающей их атмосферы. Разумеется, это различие усилено в пейзажах Б. А. Смирнова-Русецкого – но оно имеет вполне реальную основу.

Силуэты деревьев кажутся вырезанными из слюды. Это придает картине некоторое сходство с аппликацией – только используется в ней не обычная бумага, а плоские кристаллы мусковита, целлофан, калька. Изображения наслаиваются друг на друга – и постепенно их контуры становятся все более зыбкими, размытыми. Взаимодействие прозрачных и полупрозрачных сред художник изучил досконально.

Б. А. Смирнов-Русецкий тонко передает контрапункт хвойных и лиственных деревьев. Вот и в «Дыхании весны» прозрачное марево березовых крон прорезано темным готическим силуэтом ели. Эта деталь усиливает музыкальное звучание картины. Можно говорить о ее тонко продуманной оркестровке: каждый силуэт, каждая линия ведут свою партию. Лиственные здесь хочется сравнить с группой смычковых; а маленькой ели придано чистое и сильное флейтовое звучание.

В «Дыхании весны» мы видим и другой характерный для Б. А. Смирнова-Русецкого прием: перспективу деревьев он исподволь переводит в перспективу облаков. Этот прием можно назвать пластической рифмой, – художник выявляет ритмическое единство форм, их созвучность. Такие пластические рифмы широко используются в цикле «Прозрачность». Одна из форм часто играет роль камертона, на чье звучание откликаются другие формы. Художник охотно прибегает к линеарным повторам, вариациям. Это опять-таки напоминает ткань музыкального произведения. У художника безупречный слух – в сложной полифонии его ритмов и форм не найдешь ни одного диссонанса.

Б. А. Смирнова-Русецкого можно назвать мастером живописной интонации. Одна из весенних картин цикла – «Рассвет» (1976 г.) – покоряет интонационным единством. Она удивительно доверительна, даже интимна по своему звучанию. Художник живописует музыку утренних сумерек. Где-то под горизонтом начинают бить родники прозрачности. Она наполняет мартовские кроны, похожие на друзы кристаллов. Оживают снега. На розово-желтом фоне зари еще ярко горит Венера. Выше нее светит льдисто-прозрачный тонкий месяц.

Художнику удалось выразить одухотворенность сумерек. В их завораживающем свете мир кажется особенно значительным. Сумерки помогают нам осознать высшие ценности бытия. Это лучший час для медитаций, для углубленного самопознания. Ранней весной сумерки полнятся светлыми предчувствиями. Эти еще неясные томленья, эти еще невнятные наитья! Их можно передать только через интонацию. Это и делает мастер.

Летняя пора для художника неразрывно связана с темой белой ночи. Наиболее полно она разработана в цикле «Север», который написан по карельским впечатлениям. Но впервые белая ночь пленила душу художника еще в годы его петербургского детства. Дань великому городу он отдает в картине «Космический ветер» (1976 г.). Над знакомыми силуэтами вознеслось необыкновенно светлое и углубленное небо. Таким оно бывает лишь в белую ночь. Звезд этой порой почти не видно – но близость космоса весьма ощутима. Он раскрывается сейчас новыми гранями. Это серебристые облака начинают свое волшебное космическое действо. Как непомерно высоки они! Нужно закинуть голову, чтобы увидеть сказку: матовые ленты колышутся, переплетаются. Вот облако-лебедь, вот облако-стрела. Так они непохожи на обычные облака. Чувствуется их сопричастность Млечному Пути, далеким туманностям. Будто на выпуклый экран земного неба они проецируются из дальнего космоса.

В этой картине гармонически соединены городские и космические мотивы. Разные уровни бытия охватываются одним взглядом. Здесь многоуровневость мира дается в своем вертикальном сечении. Для других картин цикла характерно движение вглубь, к горизонту. Мастер последовательно высвечивает слой за слоем. Прозрачность у него имеет как бы пластинчатое строение, – и эта ее тектоника символизирует многоплановость бытия.

Прозрачность – архитектурна. Внутри нее есть силовые линии, есть подобье кристаллической решетки. Мастер не любит аморфности. Даже самые зыбкие, почти совсем растаявшие формы у него едва ли не всегда оконтурены. Б. А. Смирнов-Русецкий практически не применяет технику размыва. Эффект прозрачности и тонкости достигается другими, более структурными способами. Формы у мастера никогда не покидают своих границ. Но зато они становятся взаимопроницаемыми друг для друга.

Пространство для Б. А. Смирнова-Русецкого не отождествимо с пустотой. Этим оно отличается от ньютонова пространства, имеющего свои аналоги и в живописи. Пространство Б. А. Смирнова-Русецкого имеет архитектонику. Можно говорить о его строении, о его динамике. В этом художник близок современным взглядам, – пространство Эйнштейна тоже структурно и динамично.

Пространство в цикле «Прозрачность» многосвязно: его нельзя непрерывным образом стянуть в точку, – в нем много сложных структурных градаций, пересечений. Но это гармоническая, тонко упорядоченная сложность. Вызываемое ею ощущение можно выразить загадочной строчкой из «Спекторского» Б. Пастернака:

Пространство спит, влюбленное в пространство.

Иногда кажется, что в картинах Б. А. Смирнова-Русецкого сопряжено сразу несколько пространств! Они вложены друг в друга, как хрустальные сферы у Пифагора. Но только на поверхность этих сфер нанесен рисунок: сквозящие леса; воздушные замки облаков; растянувшиеся цепью северные острова.

Цикл «Прозрачность» передает ощущение сложности бытия, наличия в нем скрытых планов, уровней. Между ними нет четких границ, – они взаимодействуют, как бы диффузируют. В магических кристаллах этих крон могут просквозить другие измерения. Они – рядом. Художник дает нам возможность ощутить близкое присутствие тайны. В этом магия и очарование цикла «Прозрачность».

3. «ОСЕННИЕ РАЗДУМЬЯ»

Образы осенней прозрачности сложились у мастера в отдельный цикл. Особая любовь к осени типична для русской культуры. Это самая просветленная, самая духоносная пора. Естественно, что она дает исключительно богатый материал для разработки темы «Прозрачности». Цикл «Осенние раздумья» – это поэзия в живописи. Он складывался под двойным воздействием: со стороны русского осеннего пейзажа – и под влиянием русской лирики, посвященной осени. Ее неповторимые интонации Б. А. Смирнов-Русецкий воплощает живописными средствами. Эпитет «прозрачный» является излюбленным в русских стихах на осеннюю тему. Они всегда подчеркнуто музыкальны. Б. А. Смирнову-Русецкому дорог строй стихов Ф. Тютчева, А. Блока, Б. Пастернака. Картины художника хорошо воспринимаются в контрапункте с их осенними стихами.

Б. А. Смирнов-Русецкий психологизирует природу. Осень для него знаменует высшую сосредоточенность духовных сил. Природа в эту пору уходит в себя – и через интроспекцию постигает вечность. Осень мудра, философична. Она потворствует душам, стремящимся к самоуглублению. Этим даром обладают и картины мастера. Есть в них очищающая и просветляющая сила. Потоки несказанного света изливаются из этих картин.

«Лесные силуэты» (1964 г.) свидетельствуют о том, как углубляется прозрачность при лимонно-золотом освещении, – в ней начинают звучать самые высокие и чистые тона; она обретает проникновенный лиризм. В картине два основных плана: первый – прозрачно-золотой, второй – зыбко-фиолетовый. На редкость гармоничное сочетание! В композиции картины есть что-то от сценического пространства. Осенний пейзаж трактован как прекрасная декорация. На ее фоне разворачивается незримая мистерия души.

Картина «У пруда» (1965 г.) романтична по своему замыслу. Силуэты елей напоминают контуры старинного замка. В зеркале пруда повторяются прозрачные кроны берез. Этот повтор является основой композиции. Водные поверхности у художника обычно спокойные, – изображение рябящей или волнующейся воды нетипично для него. И это понятно: зеркальная гладь настраивает на тихое созерцательное раздумье. Художник избегает полной симметрии отражений, – они у него часто срезаны береговой линией. Это разнообразит композицию.

Б. А. Смирнов-Русецкий умеет использовать различные эффекты асимметрии. Гармоническое равновесие композиции в картинах мастера никогда не бывает статичным. Хотя картина «У пруда» воплощает состояние высшего покоя, но в ней нет мертвой неподвижности, она внутренне активна. Художник разделяет мысль К. Г. Паустовского о действенной силе созерцанья. Оно не инертно. Дар созерцанья – творческий дар. В тихом созерцанье душа человека, слившись с природой, наполняется высокими смыслами. Такое наполнение художник передает в картине. Природа здесь словно смотрит в самоё себя, – и отражения подчеркивают это самоуглубление. Но уход в себя оборачивается обретением беспредельности. Смотрите: пространственные перспективы рождаются из глубины духа.

Картина «Тени ветвей» (1972 г.) – как остановленное мгновенье: за окном вспыхнул свет – и на экране затуманенного стекла обозначилось сете во ветвей. Больше ничего не видать: только этот причудливый силуэт. Но как много можно сказать через малое! Рисунок ветвей подлинно драматичен. Перед нами пульсирующий клубок жизни. Ночная душа дерева здесь явлена в своей неожиданной глубине. Сколь сложный характер раскрывается через это ветвленье! Тут и порывистость, тут и смиренье, тут и тревога: линии, абрисы несут разную эмоциональную нагрузку. Но они сочетаются, переплетаются, наслаиваются. Возникает сложнейший узор. Глядя на него, думаешь: это узор самой жизни – ее противоречия и ее гармонии.

Картина «Березки» (1926 г.) является одной из самых лиричных в цикле. У осенних крон особая оптика. В их просвечивающем золоте всё высокое, сокровенное становится ближе к сердцу. Потому ли так тянет глядеть на небо сквозь прореженный березняк? Художнику ведома эта тяга. Золотая осень в его полотнах – как волшебный окуляр: смотреть и смотреть бы через него на стаи пролетных гусей. Прозрачность у березок тающая, ускользающая. Тем дороже черты мира, увиденные через эти кроны. Как хороши они на иссиня-лиловом фоне! И сколько трепета в линии этих белых стволов.

Золотое вещество березовых крон невесомо. Художник хочет сказать: осенью преображаются и дух, и материя. Световое начало в них берет верх над всем грузным, заземленным. За рощей вдруг просквозит нечто небывалое, сказочное. Это будущее просветленное состояние мира? Это сбывшиеся чаяния всех мечтателей и поэтов?

«Осенние раздумья» Б. А. Смирнова-Русецкого пробуждают в душе чувство свободного паренья. Они приподымают, окрыляют. В золотом свете исчезают вес, масса. Духовное начало, уже ничем не стесненное, обретает свободу. Оно первенствует в том счастливом мгновенье, когда несказанный свет пронизает нас. Картины цикла заряжены этим светом.

4. «СЕВЕР»

Влечение Б. А. Смирнова-Русецкого к природе карельского севера возникло в результате изучения жизни и творчества Н. К. Рериха. Еще в молодости у него возникло стремление повторить северные маршруты своего учителя. Особенно Б. А. Смирнова-Русецкого влекла Сортавала (бывший Сердоболь), где прошли два очень важных года жизни Н. К. Рериха (1916-1918). Свою мечту художник смог осуществить только в шестидесятые годы. Природа Приладожья дала новый импульс работе над циклом «Север», который стал складываться в начале тридцатых годов.

Художник хорошо знает природу нашей страны. Он воспел валдайскую равнину; у него есть великолепный коктебельский цикл; ему удаются образы горного Алтая. Но почему же именно северная природа заняла главное место в пейзажах Б. А. Смирнова-Русецкого?

Владимир Соловьев писал о севере:

Эти мшистые громады

Сердце тянут как магнит.

Что от смертного им надо,

Что за тайна здесь лежит?

Магнитная власть севера...

Н. К. Рерих рассказывал молодым московским друзьям в 1926 г.: есть на земном шаре места, где заложены особые духовные магниты. В этих местах легче раскрывается самосознание; они отмечены красотой и гармонией. Быть может, такой магнит сам Рерих оставил в Сердоболе? И Б. А. Смирнов-Русецкий ощутил его притяжение?

Пусть рассказ Рериха является легендой. Но гипнотическое воздействие северной природы бесспорно, – его ощутил на себе каждый, кто бывал в Карелии. Б. А. Смирнов-Русецкий нашел в карельских пейзажах нечто особо близкое, отвечающее самым глубоким потребностям духа. Это очень интересная проблема: соответствие, аналогия между ландшафтом и душой человека. Иногда в пейзаже как бы угадываешь самого себя – словно природа здесь нашла точнейшее образное выражение для твоего внутреннего мира.

Такие ощущения Б. А. Смирнов-Русецкий не раз переживал на севере. Это всегда было как открытие: пейзаж чудодейственно становился зеркалом, в котором отражалась душа художника. Такое узнавание себя в природе является условием ее понимания. Далеко не в каждом крае это возможно. Часто среди изумительной природы мы чувствуем себя случайными гостями. Это не наша природа. В ней нет того зеркала, которое отражало бы нашу сущность, наш внутренний мир. Художники-пейзажисты активно ищут это зеркало. Б. А. Смирнову-Русецкому посчастливилось найти его в Карелии.

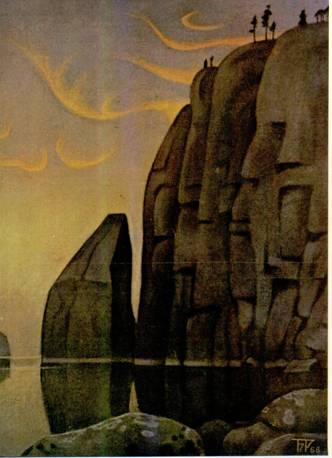

Природа севера гармонична. В ней есть классическая полнота самоосуществления. Тут все уже найдено, все отстоялось, – и потому пейзаж дышит на тебя величием совершенства. Это очень точно передают многие работы Б. А. Смирнова-Русецкого. Вертикали в картине «Крутизна» (1977 г.) – песнь духовной высоте севера. В этих скалах есть экстатический порыв, свойственный великим горным вершинам. Их мощь величава и утвердительна. Н. К. Рерих не раз отмечал: скалы Приладожья пробуждают такие же чувства, как Гималаи. Различие масштабов не имеет значения. Идею возвышенного природа Приладожья выразила по-своему – и не менее убедительно, не менее торжественно, чем это сделала гималайская природа. Однако стиль Приладожья сдержаннее, классичней. У Б. А. Смирнова-Русецкого это всегда выявлено, подчеркнуто. В Приладожье сочетаются: величие и мера. Тут нигде нет чрезмерности, безмерности. Природу Приладожья можно сравнить с эпосом – но этот эпос написан стройным стихом. Сочетание в приладожском пейзаже гармонического и возвышенного особенно дорого Б. А. Смирнову-Русецкому.

Природа Приладожья философична. Есть в ней некая глубина, некая обобщенность. Глядя на картины Б. А. Смирнова-Русецкого, иногда думаешь: эта природа посвящена в высшие тайны бытия. Она знает что-то такое, что неведомо человеку. Возникает желание приобщиться к сокровенной истине. Путь к ней – через озарение. Не этот ли миг передает картина «Лучи заката» (1977 г.)? Над приладожскими скалами зажегся космически таинственный закат. Рдяно-фиолетовые гряды облаков; прорезающий их веер широких лучей; золотые скалы. Создается ощущение, что это их сны, их откровения проецируются в небо! Природа раскрывает затаенное. Вот ключ к тайнам космологии; вот память ушедших цивилизаций. Лишь на мгновенье озарилось сокрытое. Но художник успел запечатлеть сказку.

Сказка... Это слово часто встречается в письмах Б. А. Смирнова-Русецкого, в названиях его картин. Природа севера воистину сказочна. Есть в ней что-то колдовское, магическое. В картине «На Ладоге» (1977 г.) острова кажутся парящими как ковры-самолеты! Такое возможно только в сказке. Ее и сочиняет природа: гладь озерного зеркала она сделала невидимой – и острова словно повисли между реальным и отраженным небом. Подобное чудотворчество постоянно происходит в приладожской природе.

Северная природа пространственна. Но ее дали не однообразны: бесконечные кулисы всхолмлений, ритмичные цепи островов, – перед нами структурно организованные перспективы. Природа севера словно идет навстречу любимым приемам Б. А. Смирнова-Русецкого – она наслаивает сквозящие планы друг на друга, уводит их в бесконечность. Здесь нет разрыва между ближним и дальним. Это подчеркнуто в картине «Ветка сосны» (1977 г.). Переход от детали к целому тут осуществлен с поразительной естественностью – ветка сосны словно дирижирует уходящими к горизонту островами.

Север прозрачен. Это свойство порой не теряется и в ненастные дни. Иногда даже наоборот: при пасмурном небе воздух обретает особую прозористость. Это передано в картине «Серый день» (1977 г.). В ее оловянных тонах есть удивительная приподнятость. Знающие север подтвердят: при низком сером небе часто открывается абсолютно прозрачная даль, – и находящиеся у горизонта острова в эти часы кажутся совсем близкими. Каким вдохновеньем полна тогда природа севера! Художнику удалось запечатлеть это вдохновенное состояние пейзажа.

Север молчалив. А культура знает: через молчание постигается самое заповедное. Это сложная категория. Вот ее смысловые оттенки: бессуетность, отрешенность, сосредоточенность. Все это есть в природе севера. Ее молчание полно скрытых значений. Это наполненное молчание. Такой карельская природа предстает в картине «Тишина» (1969 г.). Время здесь остановлено – от пейзажа веет вечным, бессмертным. Кажется, что это высокое белое облако утвердилось в небе навсегда, – и в нем красота ландшафта достигла своего апофеоза.

Гармоничность и сказочность; молчанье и мудрость; пространственность и прозрачность. Все эти черты северной природы даны у Б. А. Смирнова-Русецкого в их живом единстве. Созданный художником образ севера удивительно целостен. В картинах цикла всё пережито, всё понято изнутри. Вживание в натуру здесь было по существу слиянием с ней. А это и есть творческое счастье, творческая удача.

Лес, вода, камень: их триединством определяется облик севера. Каждая из этих трех основных граней севера художнически исследована в этюдах Б. А. Смирнова-Русецкого. Обычно три стихии предстают совместно, – но иногда к каждой из них художник подходит как бы монографически: например, в 1978 г. он создал серию этюдов, посвященных исключительно северному камню. Это очень выразительные работы. Перед нами предстают портреты северных валунов. Да, именно портреты! У каждой из глыб свой характер, своя экспрессия. Иногда это одиночные, иногда групповые портреты. В последнем случае между персонажами намечены сложные отношения. Замечательное одухотворение камня! И главное – поразительно естественное, органичное: после знакомства с этюдами художника удивляешься, почему не замечал раньше эту содержательную жизнь камня.

Поверхность северных камней покрыта своеобразной биоживописью. Это лишайники. Их колера разнообразны, их формы причудливы. Лишайники образуют на камнях интереснейшие композиции. Б. А. Смирнов-Русецкий перенес эти абстрактные фантазии природы в свои этюды. Художник наделил их сложной семантикой. Разве эти кружева пармелий не отзываются в памяти галактическими спиралями?

Поверхность камня становится окном в космос. Этюды включают самые разнообразные ассоциации. Они очень поэтичны.

Ассоциация является ядром метафоры. Б. А. Смирнов-Русецкий – художник-лирик: ему близка поэтическая образность. Замечательным выражением ассоциативно-метафорического мышления художника является цикл «Острова в пространстве».

5. «ОСТРОВА В ПРОСТРАНСТВЕ»

Картины этого цикла очень разнообразны по содержанию. Но структурно они схожи: мы видим уплывающие в беспредельность острова, облака, галактики. Композиционно все картины цикла изоморфны друг другу. Это сознательный прием. Художник хочет показать, как на первичное впечатление начинают накладываться ассоциации: слой за слоем – будто хрустальные планы в цикле «Прозрачность». Такое наслоение ассоциаций – не только игра воображения. Здесь через метафору выявляется сущностное родство явлений.

Островное начало соприсуще Вселенной. Мы все островитяне: наша Земля – остров; наша Галактика – остров. Не является ли мир своеобразной иерархией островов? Именно такую космологию развивает цикл Б. А. Смирнова-Русецкого.