|

|

|

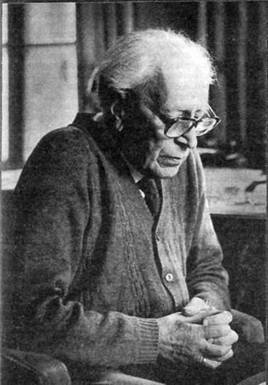

Дмитрий Лихачев

КНИГА БЕСПОКОЙСТВ

Воспоминания, статьи, беседы

Москва

1991

Составитель Г. А. Дубровская

Издательство выражает благодарность Жданову Л.Т. за подготовку фотоиллюстраций.

Лихачев Д. С.

Книга беспокойств /Статьи, беседы, воспоминания/. – М.: Издательство «Новости», 1991.

В книгу входят статьи, беседы, выступления, воспоминания выдающегося советского ученого о себе, о прошлом и настоящем Отечества, ставшие этапными в советской общественной мысли последнего десятилетия.

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

«Всю жизнь я не мог оставаться наблюдателем. Мне всегда надо было быть участником. Всегда вмешивался и получал шишки. Но если бы шишек не было, был бы несчастным. А когда добивался – получал радость».

Это эпиграф к книге, написанной человеком, которого сегодня и с официальных трибун, и в частных разговорах называют «совестливым».

Совесть не всегда удобна. С нею хлопотно. Она мучит. Она во вражде с явным и тайным эгоизмом. Но человечество всегда будет в трудные минуты обращаться к Совести, поскольку иначе не придет и очищение, а без очищения путь в одну сторону – к деградации и одичанию.

«Книга беспокойств» – это те раздумья, те статьи, выступления Дмитрия Лихачева, которые стали этапными в общественной мысли последнего десятилетия.

«Книга беспокойств» – это еще и призыв к грядущим поколениям учесть наши беды и ошибки, не повторять их, учиться мыслить, не путаясь в мелочах и сиюминутности.

Так случилось, что само время востребовало Дмитрия Лихачева к ежедневному участию в его делах, призвало его, как призывают защитника, когда дом в опасности. И нужен только тот, кто имеет моральное право произнести все, что произнес и написал в последние годы Дмитрий Лихачев, выстрадавший право говорить с непреодолимой силой убежденности и искренности, перерастающей в беспредельную смелость.

«Книга беспокойств» – тому свидетельство.

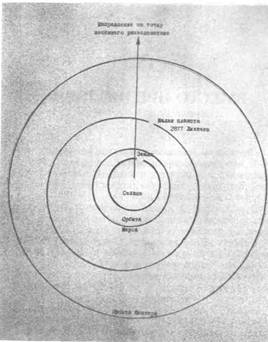

Орбита малой планеты 2877 Лихачев среди орбит Земли, Марса и Юпитера*

ЧАСТЬ I

Я ВСПОМИНАЮ…

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О СЕБЕ

С рождением человека родится и его время. В детстве оно молодое и течет по-молодому – кажется быстрым на коротких расстояниях и длинным на больших. В старости время точно останавливается. Оно вялое. Прошлое в старости совсем близко, особенно детство. Вообще же из всех трех периодов человеческой жизни (детство и молодость, зрелые годы, старость) старость самый длинный период и самый нудный.

Воспоминания открывают нам окно в прошлое. Они не только сообщают нам сведения о прошлом, но дают нам и точки зрения современников событий, живое ощущение современников. Конечно, бывает и так, что мемуаристам изменяет память (мемуары без отдельных ошибок – крайняя редкость) или освещается прошлое чересчур субъективно. Но зато в очень большом числе случаев мемуаристы рассказывают то, что не получило и не могло получить отражения ни в каком другом виде исторических источников.

Я не считаю таким уж важным мое собственное развитие – развитие моих взглядов и мироощущения. Важен здесь не я своей собственной персоной, а как бы некоторое характерное явление.

Отношение к миру формируется мелочами и крупными явлениями. Их воздействие на человека известно, не вызывает сомнений, и самое важное – мелочи, из которых складывается работник, его мировосприятие, мироотношение. Об этих мелочах и случайностях жизни и пойдет речь в дальнейшем. Все мелочи должны учитываться, когда мы задумываемся над судьбой наших собственных детей и нашей молодежи в целом. Естественно, что в моей своего рода «автобиографии», представляемой сейчас вниманию читателя, доминируют положительные воздействия, ибо отрицательные чаще забываются. Я лично, да и каждый человек крепче хранит память благодарную, чем память злую.

Интересы человека формируются главным образом в его детстве. Л. Н. Толстой пишет в «Моей жизни»: «Когда же я начался? Когда начал жить? ...Разве я не жил тогда, эти первые года, когда учился смотреть, слушать, понимать, говорить... Разве не тогда я приобретал все то, чем я теперь живу, и приобретал так много, так быстро, что во всю остальную жизнь я не приобрел и 1/1000 тoгo?»

Поэтому в этих своих воспоминаниях я уделю главное внимание детским и юношеским годам. Наблюдения над своими детскими и юношескими годами имеют некоторое общее значение. Хотя и последующие годы, связанные с работой в Пушкинском Доме Академии наук СССР, также важны.

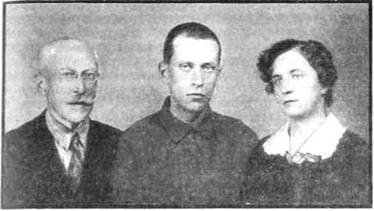

С.М.Лихачев,

отец Д.С.Лихачева

В.С.Лихачева, мать Д.С.Лихачева

Мой дед по отцу Михаил Михайлович Лихачев, потомственный почетный гражданин Петербурга и член Ремесленной управы, был старостой Владимирского собора и жил в доме на Владимирской площади с окнами на собор. На тот же собор смотрел из углового кабинета своей последней квартиры Достоевский. Но в год кончины Достоевского Михаил Михайлович не был еще церковным старостой. Старостой был будущий тесть его Иван Степанович Семенов. Дело в том, что первая жена моего деда и мать моего отца Прасковья Алексеевна умерла от чахотки (тогда не говорили «туберкулез»), когда отцу было лет пять, и похоронена на дорогом Новодевичьем кладбище, где не удалось похоронить Достоевского. Отец родился в 1876 году. Михаил Михайлович (или, как его звали у нас в семье, Михал Михалыч) женился на дочери церковного старосты Ивана Степановича Семенова – Александре Ивановне. Иван Степанович принимал участие в похоронах Достоевского. Отпевали его на дому священники из Владимирского собора, и делалось все необходимое для домашнего отпевания. Сохранился один документ, любопытный для нас – потомков Михаила Михайловича Лихачева. Документ этот приводит Игорь Волгин в рукописи книги «Последний год Достоевского».

И. Волгин пишет:

«Анна Григорьевна желала похоронить мужа по первому разряду. И все же похороны обошлись ей сравнительно недорого: большинство церковных треб совершалось безвозмездно. Более того: часть истраченной суммы была возвращена Анне Григорьевне, в чем удостоверяет весьма выразительный документ:

«Честь имею препроводить к Вам деньги 25 рубл. серебром, сегодня предоставленные мне за покров и подсвечники каким-то Неизвестным мне гробовщиком, и при этом объяснить следующее: 29 числа утром лучший покров и подсвечники отправлены были из церкви в квартиру покойного Ф.М.Достоевского по распоряжению моему безвозмездно. Между тем неизвестный гробовщик, не живущий даже в пределах Владимирского прихода, взял с Вас деньги за церковные принадлежности самовольно, не имея на то ни права, ни резона, да и сколько он взял их, неизвестно. А потому как деньги взяты самовольно, я препровождаю Вам обратно и прошу принять уверения в глубоком уважении к памяти покойного.

Церковный староста Владимирской церкви Иван

Степанов Семенов»*.

Владимирский собор в Ленинграде

Дед мой по отцу, Михаил Михайлович Лихачев, не был купцом (звание «потомственного и почетного» давалось обычно купцам), а состоял в Петербургской ремесленной управе. Был он главой артели.

Дочери моей Вере как-то сказали, что в архиве Зимнего дворца видели прошение моего деда о вспомоществовании его артели золотошвейного мастерства, работавшей для двора с 1792 года. Расшивали серебром и золотом, очевидно, мундиры.

Но в моем детстве артель деда была уже не золотошвейной.

Дедушку мы посещали на Рождество, на Пасху и в Михайлин день. Дедушка обычно лежал на диване в своем огромном кабинете, где потолок, помню, был в трещинах, и я всякий раз, входя к нему, боялся, что он обрушится и задавит дедушку. Выходил дедушка из своего кабинета редко: в семье его боялись до ужаса. Дочери не выходили из дому и никого не приглашали к себе. Только одна из моих теток, тетя Катя, вышла замуж. Другая, тетя Настя, умерла от чахотки, окончив с золотой медалью Педагогический институт. Я ее очень любил: она со мною хорошо играла. Третья, тетя Маня, окончила Медицинский институт и уехала под Новгород на Фарфоровый завод: думаю, чтобы избавиться от гнетущей обстановки в семье. Дядя Вася стал служащим Государственно! о банка, а дядя Гаврюша метался: то уходил на Афон, то пропадал где-то на юге России. Тетя Вера жила после смерти дедушки в Удельной, отличалась фанатической набожностью и такой же добротой. Отдала в конце концов свою квартиру какой-то бедной многодетной семье, переселилась в сарай и умерла от голода и мороза во время блокады Ленинграда.

А отца дед хотел сделать своим преемником и обучать в коммерческом училище. Но отец поссорился с дедом, ушел из дому, поступил самостоятельно в реальное училище, жил уроками. Потом стал учиться в только что открывшемся Электротехническом институте (он помещался тогда на Новоисаакиевской улице в центре города), стал инженером, работал в Главном управлении почт и телеграфов. Он был красив, энергичен, одевался щеголем, был прекрасным организатором и известен как удивительный танцор. На танцах в Шуваловском яхт-клубе он и познакомился с моей матерью. Оба они получили приз на каком-то балу, а затем отец стал ежедневно гулять под окнами моей матери и в конце концов сделал предложение.

Мать была из купеческой среды. По отцу она была Коняева (говорили, что первоначально фамилия семьи была Канаевы и неправильно записана в паспорт кому-то в середине XIX в.). По матери она была из Поспеевых, имевших старообрядческую молельню на Расстанной улице у Раскольничьего моста близ Волкова кладбища: там жили старообрядцы федосеевского согласия. Поспеевские традиции и были самыми сильными в нашей семье. У нас никогда не было собак в квартире, но зато мы все любили птиц. По семейным преданиям, мой дед из Поспеевых ездил на парижскую выставку, где поражал великолепными русскими тройками. В конце концов и Поспеевы и Коняевы стали единоверцами, крестились двумя перстами и ходили в единоверческую церковь – где теперь Музей Арктики и Антарктики.

Отец матери Семен Филиппович Коняев был одним из первых бильярдистов Петербурга, весельчак, добряк, певун, говорун, во всем азартный, легкий и обаятельный. Никого он не угнетал, проиграв все – мучился и стеснялся, но неизменно отыгрывался. В квартире постоянно бывали гости, кто-то непременно гостил. Любил Некрасова, Никитина, Кольцова, прекрасно пел русские народные песни и городские романсы. По-старообрядчески сдержанная бабушка любила его беззаветно и все прощала.

Мои первые детские воспоминания восходят ко времени, когда я только учился говорить. Помню, как в кабинете отца на Офицерской сел на подоконник голубь. Я побежал сообщить об этом огромном событии родителям и никак не мог объяснить им – зачем я их зову в кабинет. Другое воспоминание. Мы стоим на огороде в Куоккале, и отец должен ехать в Петербург на службу. Но я не могу этого понять и спрашиваю его: «Ты едешь покупать?» (отец всегда что-то привозил из города), но слово «покупать» у меня никак не выговаривается и получается «покукать». Мне так хочется сказать правильно! Еще более раннее воспоминание. Мы живем еще на Английском проспекте (потом проспект Мак Лина, превратившегося теперь в обыкновенного русского Маклина). Я с братом смотрю волшебный фонарь. Зрелище, от которого замирает душа. Какие яркие цвета! И мне особенно нравится одна картина: дети делают снежного Деда Мороза. Он тоже не может говорить. Эта мысль приходит мне в голову, и я его люблю, Деда Мороза, – он мой, мой. Я только не могу его обнять, как обнимаю любимого плюшевого и тоже молчащего медвежонка – Берчика. Мы читаем «Генерала Топтыгина» Некрасова, и нянька шьет Берчику генеральскую шинель. В этом генеральском чине Берчик воспитывал в блокаду и моих дочерей. Уже после войны генеральскую шинель на красной подкладке мои маленькие дочери перешили в женское пальто для одной из кукол. Уже не в генеральском чине он воспитывал потом мою внучку, неизменно молчащий и ласковый.

Мне было два или три года. Потом я получил в подарок немецкую книжку с очень яркими картинками. Была там сказка о «Счастливом Гансе». Одна из иллюстраций – сад, яблоня с крупными красными яблоками, ярко-синее небо. Так радостно было смотреть на эту картинку зимой, мечтая о лете. И еще воспоминание. Когда ночью выпадал первый снег, комната, где я просыпался, оказывалась ярко освещенной снизу, от снега на мостовой (мы жили на втором этаже). На светлом потолке двигались тени прохожих. По потолку я знал – наступила зима с ее радостями. Так весело от любой перемены, время идет, и хочется, чтобы шло еще быстрее. И еще радостные впечатления от запахов. Один запах я до сих пор люблю: запах разогретого солнцем самшита. Он напоминает мне о крымском лете, о поляне, которую все называли «Батарейка», так как тут во время Крымской войны располагалась русская батарея, чтобы предотвратить высадку англо-французских войск в Алупке. И такой близкой казалась эта война, точно она была вчера, – всего 50 лет назад!

Одно из счастливейших воспоминаний моей жизни. Мама лежит на кушетке. Я забираюсь между ней и подушками, ложусь тоже, и мы вместе поем песни. Я еще не ходил в приготовительный класс.

Дети, в школу собирайтесь,

Петушок пропел давно.

Попроворней одевайтесь!

Смотрит солнышко в окно.

Человек, и зверь, и пташка –

Все берутся за дела,

С ношей тащится букашка;

За медком летит пчела.

Ясно поле, весел луг;

Лес проснулся и шумит;

Дятел носом: тук да тук!

Звонко иволга кричит.

Рыбаки уж тащат сети;

На лугу коса звенит...

Помолясь, за книгу, дети!

Бог лениться не велит.

Из-за последней фразы, верно, вывелась эта детская песенка из русского быта. А знали ее все благодаря хрестоматии Ушинского «Родное слово».

А вот и другая песенка, которую мы пели:

Травка зеленеет,

Солнышко блестит;

Ласточка с весною

В сени к нам летит.

С нею солнце краше

И весна милей...

Прощебечь с дороги

Нам привет скорей!

Дам тебе я зерен;

А ты песню спой,

Что из стран далеких

Принесла с собой.

Ясно помню, что слово «прощебечь» я пел как «прощебесь» и думал, что это кто-то кому-то говорит «прочь с дороги» – «прощебесь с дороги». Только уже на Соловках, вспоминая детство, я понял истинный смысл строки! Жили мы так. Ежегодно осенью мы снимали квартиру где-нибудь около Мариинского театра. Там родители всегда имели два балетных абонемента. Достать абонементы было трудно, но нам помогали наши друзья – Гуляевы. Глава семьи Гуляевых играл на контрабасе в оркестре театра и поэтому мог доставать ложи на оба балетных абонемента. В балет я стал ходить с четырехлетнего возраста. Первое представление, на котором я был, – «Щелкунчик», и больше всего меня поразил снег, падавший на сцене, понравилась и елка. Потом я уже бывал вечерами и на взрослых спектаклях. Было у меня в театре и свое место: наша ложа, которую мы абонировали вместе с Гуляевыми, помещалась в третьем ярусе рядом с балконом. Тогда балкон имел места с железными, обтянутыми голубым плюшем поручнями. Между нашей ложей и первым местом балкона оставалось маленькое клиновидное местечко, где сидеть мог только ребенок, – это место и было моим. Балеты я помню прекрасно. Ряды дам с веерами, которыми обмахивались больше для того, чтобы заставлять играть бриллианты на глубоких декольте. Во время парадных балетных спектаклей свет только притушивался, и зал и сцена сливались в одно целое. Помню, как «вылетала» на сцену «коротконожка» Кшесинская в бриллиантах, сверкавших в такт танцу. Какое это было великолепное и парадное зрелище! Но больше всего мои родители любили Спесивцеву и были снисходительны к Люком.

|

С тех пор балетная музыка Пуни и Минкуса, Чайковского и Глазунова неизменно поднимает мое настроение. «Дон Кихот», «Спящая» и «Лебединое» (именно так сокращала названия балетов и Ахматова), «Баядерка» и «Корсар» неразрывны в моем сознании с голубым залом Мариинского, входя в который я и до сих пор ощущаю душевный подъем и бодрость.

В моем кабинете, отделяя кабинет от холла, висит сейчас на стеклянной двери бархатный голубой занавес: он из старого Мариинского театра, куплен в комиссионном магазине еще тогда, когда мы жили в конце 40-х годов на Басковом переулке и шел ремонт зрительного зала театра после войны (бомба попала в фойе, и обивку и занавеси обновляли).

Когда я слушал разговоры о Мариусе Мариусовиче и Марии Мариусовне Петипа, мне казалось, что речь идет об обыкновенных знакомых нашей семьи, которые только почему-то не приходят к нам в гости.

Раз в год поездка в Павловск «пошуршать листьями», раз в год посещение Домика Петра Великого перед началом учебного года (таков был петербургский обычай), прогулки на пароходах Финляндского пароходного общества, бульон в чашках с пирожком в ожидании поезда на элегантном Финляндском вокзале, встречи с Глазуновым в зале Дворянского собрания (теперь Филармония), с Мейерхольдом в поезде Финляндской железной Дороги – этого было достаточно, чтобы стереть границы между городом и искусством...

По вечерам дома мы играли в любимое цифровое лото,

называя бочоночки с цифрой непременно с прибаутками; играли в шашки; отец

обсуждал прочитанное им накануне на ночь – произведения Лескова, исторические романы Всеволода Соловьева, романы

Мамина-Сибиряка. Все это в широко доступных дешевых изданиях – приложениях

к «Ниве».

Заметки и наблюдения. Л. 1989.

Домик Петра I

Павловск

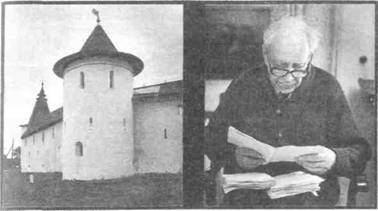

Семья Лихачевых. Дочь Л. Д. Лихачева, жена З.А.

Лихачева, Д. С. Лихачев

КАТЕРИНУШКА ЗАКАТИЛАСЬ

Мою няню звали Катеринушка.

Единственное, что сохранилось от Катеринушки, – фотография, на которой она снята с моей бабушкой Марией Николаевной Коняевой. Фотография плохая, но характерная. Обе смеются до слез. Бабушка просто смеется, а Катеринушка и глаза закрыла, и видно, что слова вымолвить не может от смеха. Я знаю, отчего обе так смеются, но не скажу... Не надо!

Кто снял их во время приступа такого неудержимого смеха – не знаю. Фотография любительская, и в нашей семье она давно-давно. Катеринушка нянчила мою мать, нянчила моих братьев. Мы хотели, чтобы помогла она нам и с нашими «рунчиками» – Верочкой и Милочкой, но что-то ей помешало. Помех у нее, притом неожиданных, было немало.

Помню в детстве, что жила она на Тарасовом в одной со мной комнате, а было мне тогда лет шесть, и я открыл впервые, к своему удивлению, что у женщин есть ноги. Юбки носили такие длинные, что видна бывала только обувь. А тут по утрам за ширмой, когда Катеринушка вставала, появлялись две ноги в толстых чулках разного цвета (чулок все равно под юбкой не видно). Я смотрел на эти разноцветные чулки до щиколоток, появлявшиеся передо мной, и удивлялся.

Катеринушка была как родная и для нашей семьи и для семьи моей бабушки по матери. Чуть что нужно – и появлялась в семье Катеринушка: заболеет ли кто серьезно и нужно ухаживать, ожидается ли ребенок и нужно готовиться к его появлению на свет – шить свивальнички, подгузнички, волосяной (нежаркий) матрасик, чепчики и тому подобное; заневестилась ли девушка и нужно готовить ей приданое – во всех этих случаях появлялась Катеринушка с деревянным сундучком, устраивалась жить и как своя вела всю подготовку, рассказывала, говорила, шутила, в сумерки пела со всем семейством старинные песни, вспоминала про старое.

В доме с ней никогда не было скучно. И даже когда кто-нибудь умирал, она умела внести в дом тишину, благопристойность, порядок, тихую грусть. А в благополучные дни она играла и в семейные игры – с взрослыми и детьми – в лото цифровое (с бочоночками), причем, выкликая цифры, давала им шуточные названия, говорила приговорками и поговорками (а это не одно и то же – приговорок сейчас никто не знает, фольклористы их не собирали, а они часто бывали «заумными» и озорными в своей бессмысленности – хорошей, впрочем).

Кроме нашей семьи, семьи бабушки и ее детей (моих теток) были и другие семьи, для которых Катеринушка была родная и попав в которые не сидела сложа руки, вечно что-то делала, сама радовалась и радость эту и уют распространяла вокруг.

Легкий она была человек. Легкий во всех смыслах, и на подъем тоже. Соберется Катеринушка в баню и не возвращается. Сундучок ее стоит, а ее нет. И не очень о ней беспокоятся, так как знают ее обычаи – придет Катеринушка. Мать спрашивает свою матушку (а мою бабушку): «Где Катеринушка?», а бабушка отвечает: «Катеринушка закатилась». Такой был термин для ее внезапных уходов. Через несколько месяцев, через год Катеринушка так же внезапно появляется, как перед тем исчезла. «Где ж ты была?» – «Да у Марьи Иванны! Встретила в бане Марью Иванну, а у той дочь заневестилась: пригласили приданое справить!» – «А где же Марья Иванна живет?» – «Да в Шлюшине!» (Так в Питере называли Шлиссельбург – от старого шведского «Слюсенбурх».) «Ну а теперь?» – «Да к вам. Свадьбу третьего дня справили».

Вспоминала она и про мою маму разные смешные истории. Пошли они вместе в цирк. Мама маленькой Девочкой была с Катеринушкой в цирке в первый раз и пришла в такой восторг, что вцепилась Катеринушке в шляпу да вместе с вуалькой содрала с нее...

Катеринушка только при своих ходила в платке, а на улице, да еще в цирке бывала в шляпке. И в Александрийский театр она со всей семьей дедушки и бабушки ходила. Помню, рассказывала, как в антрактах в аванложу приносили кипящий самовар и вся бабушкина семья пила чай. Таков был обычай в «купеческом» Александрийском театре, где и пьесы подбирались на вкус купеческий и мещанский (потому-то «Чайка» там и провалилась – ждали ведь фарса, тем более что и Чехов в этой среде был известен как юморист).

Так вот о шляпке. Шляпка не была случайностью. Катеринушка была вдовой мастера, погибшего во время какой-то заводской аварии. Она гордилась своим мужем, гордилась, что его ценили. У нее был и собственный дом в Усть-Ижоре. Обращен он был окнами на Неву, то есть на север, и так она любила свою Усть-Ижору и дом, что, бывало, рассказывала: «В мой дом солнышко два раза в день заглядывает – утром раненько поздоровается, а вечером к закату попрощается». Если учесть, что летом восход и закат сдвинуты к северу, то это, наверное, так и было. Но не зимой.

Никто не знал ее фамилии. Я у мамы спрашивал – не знала, но в паспорте у Катеринушки стояло отчество – Иоакимовна, и очень она не любила, если кто-нибудь называл ее Акимовной. Даже с обидой об этом рассказывала.

Как определить профессию этой милой вечной труженицы, приносившей людям столько добра (счастье входило вместе с ней в семью)? Я думаю, назвать бы ее следовало «домашней портнихой». Профессия эта совершенно сейчас исчезла, а когда-то она была распространенной. Домашняя портниха поселялась в доме и делала работу на несколько лет: перекраивала, перешивала, ставила заплатки, шила и белье, и пиджак хозяину – на все руки мастер. Появится такая домашняя портниха в доме, и начинают перебирать все тряпье и всей семьей советоваться, как и что перешить, что бросить, что татарину отдать (татары-тряпичники ходили по дворам, громко кричали «халат-халат» и в доме всякую ненадобность покупали за гроши).

Умерла она так же, как и жила: никому не доставив хлопот. Закатилась Катеринушка в 1941 году слабой одноглазой старухой. Услыхала она, что немцы подходят к любимой ее Усть-Ижоре, встала у моей тети Любы с места (жила тетя Люба на улице Гоголя) да и пошла в Усть-Ижору к своему дому. Дойти она не смогла и где-то погибла, верно по дороге, так как немцы уже подошли к Неве. Привыкла она всю жизнь помогать тем, кто нуждался в ее помощи, а тут несчастье с ее Усть-Ижорой... Закатилась Катеринушка последний раз в жизни.

Земля родная. М. 1983.

О ПЕТЕРБУРГЕ МОЕГО ДЕТСТВА

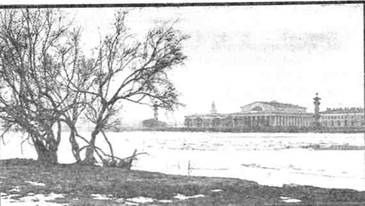

Петербург-Ленинград – город трагической красоты, единственный в мире. Если этого не понимать – нельзя полюбить Ленинград. Петропавловская крепость – символ трагедий, Зимний дворец на другом берегу – символ плененной красоты.

Петербург и Ленинград – это совсем разные города. Не во всем, конечно. Кое в чем они «смотрятся друг в друга». В Петербурге прозревался Ленинград, а в Ленинграде мелькает Петербург его архитектуры. Но сходства только подчеркивают различия.

|

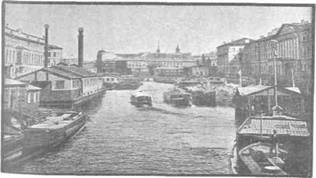

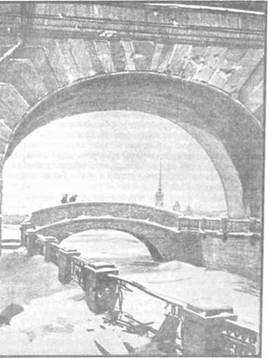

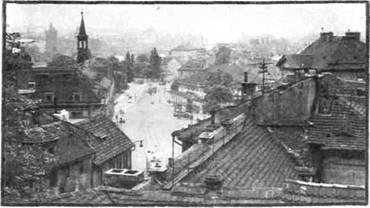

Канал Грибоедова

Есть что-то зыбкое в пространстве всего города. Зыбка поездка в пролетке или в извозчичьих санках. Зыбки переезды через Неву на яликах (от Университета на противоположную сторону к Адмиралтейству). На булыжной мостовой потряхивает. При въезде на торцовую мостовую (а торцы были по «царскому» пути от Зимнего к Царскосельскому вокзалу, на Невском, обеих Морских, кусками у богатых особняков) потряхивание кончается, ехать гладко, пропадает шум мостовой.

Барки, ялики, шхуны, буксиры снуют по Неве. По

каналам барки проталкивают шестами. Интересно наблюдать, как два здоровых

молодца в лаптях (они упористее и, конечно, дешевле сапог) идут по широким

бортам барки от носа к корме, упираясь плечом в шест с короткой перекладинкой

для упора, и двигают целую махину груженной дровами или кирпичом барки, а потом

идут от кормы к носу, волоча за собой шест по воде.

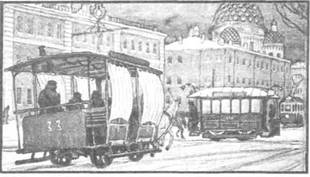

Петербург. Рисунок М.В. Добужинского

Архитектура заслонена. Не видно реки и каналов. Не видно фасадов за вывесками. Казенные дома в основном темно-красного цвета. Стекла окон поблескивают среди красных дворцовых стен: окна мылись хорошо, и было много зеркальных окон и витрин, полопавшихся впоследствии во время осады Ленинграда. Темно-красный Зимний, темно-красный Генеральный штаб и здание Штаба гвардейских войск. Сенат и Синод красные. Сотни других домов красные – казарм, складов и различных «присутственных мест». Стены Литовского замка красные. Эта страшная пересыльная тюрьма – одного цвета с дворцом. Только Адмиралтейство не подчиняется, сохраняет самостоятельность – оно желтое с белым. Остальные дома также выкрашены добротно, но в темные тона. Трамвайные провода боятся нарушить «право собственности»: они не крепятся к стенам домов, как сейчас, а опираются на трамвайные столбы, заслоняющие улицы. Что улицы! – Невский проспект. Его не видно из-за трамвайных столбов и вывесок. Среди вывесок можно найти и красивые, они карабкаются по этажам, достигают третьего – повсюду в центре: на Литейном, на Владимирском. Только площади не имеют вывесок, и от этого они еще огромнее и пустыннее. А в небольших улицах висят над тротуарами золотые булочные крендели, золотые головы быков, гигантские пенсне и пр. Редко, но висят сапог, ножницы. Все они огромные. Это тоже вывески. Тротуары перегорожены подъездами: козырьками, держащимися на металлических столбиках, опирающихся на противоположный от дома край тротуара. По краю тротуара нестройные ряды тумб. У очень многих старых зданий встречаются вместо тумб вкопанные старинные пушки. Тумбы и пушки оберегают прохожих от наезда телег и пролеток. Но все это мешает видеть улицу, как и керосиновые фонари единого образца с перекладиной, к которой прислоняют фонарщики свои легкие лесенки, чтобы зажечь, потушить, снова зажечь, потушить, заправить, почистить.

В частые праздники – церковные и «царские» – вывешиваются трехцветные флаги. На Большой и Малой Морских трехцветные флаги свешиваются на перетянутых через улицы от дома к противоположному канатах.

Обводной канал

Но зато какие красивые первые этажи главных улиц. Парадные двери содержатся в чистоте. Их полируют. У них красивые начищенные медные ручки (в Ленинграде их снимут в 20-е годы в порядке сбора меди для Волховстроя). Стекла всегда чистые. Тротуары чисто метут. Они украшены зелеными кадками или ведрами под водосточными трубами, чтобы дождевая вода меньше выплескивалась на тротуары. Дворники в белых передниках выливают из них воду на мостовую. Из парадных изредка появляются швейцары в синих с золотом ливреях – передохнуть воздухом. Они не только в дворцовых подъездах – но и в подъездах многих доходных домов. Витрины магазинов сверкают чистотой и очень интересны – особенно для детей. Дети оттягивают ведущих их за руки мам и требуют посмотреть в игрушечных магазинах оловянных солдатиков, паровозики с прицепленными вагончиками, бегущие по рельсам. Особенно интересен магазин Дойникова в Гостином дворе на Невском, славящийся большим выбором солдатиков. В окнах аптек выставлены декоративные стеклянные вазы, наполненные цветными жидкостями: зелеными, синими, желтыми, красными. По вечерам за ними зажигают лампы. Аптеки видны издалека.

Особенно много дорогих магазинов по солнечной стороне Невского («солнечная сторона» – это почти официальное название четных домов Невского). Запомнились витрины магазина с поддельными бриллиантами – Тэта. Посередине витрины устройство с вечно крутящимися лампочками: "бриллианты" сверкают, переливаются.

Асфальт – это теперь, а раньше – тротуары из известняка, а мостовые булыжные. Известняковые плиты добывались с большим трудом, но зато выглядели красиво. Еще красивее огромные гранитные плиты на Невском. Они остались на Аничковом мосту. Многие гранитные плиты перенесены сейчас к Исаакию. На окраинах бывали тротуары из досок. Вне Петербурга, в провинции, под такими деревянными тротуарами скрывались канавы, и, если доски изнашивались, можно было угодить в канаву, но в Петербурге даже на окраинах тротуары с канавами не делались. Мостовые по большей части были булыжные, их надо было держать в порядке. Летом приезжали крестьяне подрабатывать починкой булыжных мостовых и сооружением новых. Надо было подготовить грунт из песка, утрамбовать его вручную, а потом вколачивать тяжелыми молотками каждый булыжник. Мостовщики работали сидя и обматывали себе ноги и левую руку тряпками, случайно можно было попасть себе молотком по пальцам или по ногам. Смотреть на этих рабочих без жалости было невозможно. А ведь как красиво подбирали они булыжник к булыжнику, плоской стороной кверху. Это была работа на совесть, работа художников в своем деле. В Петербурге булыжные мостовые были особенно красивы: из разноцветных обкатанных гранитных камней. Особенно нравились мне булыжники после дождя или поливки. О торцовых мостовых писалось много – в них также была своя красота и удобство. Но в наводнение 1824 года они погубили многих: всплыли и потащили за собой прохожих.

Цвет конок и трамваев легко забудется. Цветной фотографии еще не было, а на картинах они не так часто изображались: поди ищи! Конки были довольно мрачные по цвету: темно-сине-серые с серыми деталями. А трамваи очень оживляли город: они были покрашены в красный и желтый цвет, и краски были всегда яркие и свежие. Сперва трамваи ходили по одному, прицепных не было. Оба конца не различались, и на обоих было поставлено управление. Доехав до конечной станции, кондуктор сходил с передней площадки, снимал снаружи большой белый круг, означавший перед, и переносил его назад; там ставил. Во время первой мировой войны понадобились прицепные вагоны: население увеличилось. Вагоны конки переделывались: снимались империалы и перекрашивались в желтый и красный цвет, и их прицепляли к моторным вагонам, вскоре исчезли и белые круги для обозначения передней части: перед был виден и так. Но ехать в прицепном вагоне было неприятно: в нем трясло, скорость для них была необычной, и плохо закрепленные стекла отчаянно дребезжали.

Кстати, площадки трамваев были открытыми: летом ехать – удовольствие, зимой – холодно. Но все военные и революционные годы пассажиры набивались в вагоны, висели на ступеньках, держась за поручни, висели на «колбасе» и иногда разбивались о трамвайные столбы.

Звуки Петербурга! Конечно, в первую очередь вспоминаешь цоканье копыт по булыжной мостовой. Ведь и Пушкин писал о громе Медного Всадника «по потрясенной мостовой». Но цоканье извозчичьих лошадей было кокетливо-нежным. Этому цоканью мастерски умели подражать мальчишки, играя в лошадки и щелкая языком. Игра в лошадки была любимой игрой детей. Цоканье копыт и сейчас передают кинематографисты, но вряд ли они знают, что звуки цоканья были различными в дождь или в сухую погоду. Помню, как с дачи, из Куоккалы, мы возвращались осенью в город и площадь перед Финляндским вокзалом была наполнена этим «мокрым цоканьем» – дождевым. А потом – мягкий, еле слышный звук катящихся колес по торцам и глуховатый «вкусный» топот копыт по ним же – там, за Литейным мостом. И еще покрикивание извозчиков на переходящих улицу: «Э-эп!» Редко кричали «берегись» (отсюда – «брысь»): только когда лихач «с форсом» обгонял извозчичью пролетку. Ломовые, размахивая концом вожжей, угрожали лошадям (погоняли их) с каким-то всасывающим звуком. Кричали газетчики, выкликали названия газет, а во время первой мировой войны и что-нибудь из последних новостей. Приглашающие купить выкрики («пирожки», «яблоки», «папиросы») появились только в период нэпа.

На Неве гудели пароходы, но характерных для Волги криков в рупоры в Петербурге не было: очевидно, было запрещено. По Фонтанке ходили маленькие пароходики Финляндского пароходного общества с открытыми машинами. Виден был кочегар. Тут и свист, и шипение пара, и команды капитана.

Одним из самых «типичных» уличных звуков Петербурга перед первой мировой войной было треньканье трамваев. Я различал четыре трамвайных звонка. Первый звонок – перед тем как трамваю тронуться. Кондуктор (до войны – всегда мужчина в форме) на остановках выходил с задней площадки, пропускал всех садящихся вперед, сам садился последним и, когда становился на ступеньку вагона, дергал за веревку, которая шла от входа к звонку у вагоновожатого. Получив такой сигнал, вагоновожатый трогал вагон. Эта веревка шла вдоль всего вагона по металлической палке, к ней были прикреплены кожаные петли, за которые могли держаться стоящие в трамвае. В любом месте трамвая кондуктор мог позвонить вагоновожатому. И это был второй тип звонка. Вагоновожатый предупреждал неосторожных прохожих с помощью еще одного звонка, действовавшего от ножной педали. Здесь вагоновожатый звонил иногда довольно настойчиво, и звук этот часто слышался на улицах с трамвайными линиями. Потом появились и электрические звонки. Довольно долго ножные педальные звонки действовали одновременно с ручными электрическими. Грудь кондуктора была украшена многими рулонами с разноцветными билетами. Билеты разных цветов продавались по «станциям» – на участки пути, и, кроме того, были белые пересадочные билеты, с которыми можно было пересесть в определенных местах на другой маршрут. Все эти маршруты указаны в старых путеводителях по Петербургу. Время от времени, когда кончался тот или иной отрезок пути и надо было брать новый билет, кондуктор громко возглашал на весь вагон: «Желтым билетам станция!», или «Зеленым билетам станция!», или «Красным билетам станция!». Интонации этих «возглашений» запомнились мне на всю жизнь: в школу я ездил на трамваях.

Очень часто были слышны на улицах звуки военных оркестров. То полк шел по праздникам и воскресным дням в церковь, то хоронили генерала; ежедневно шли на развод караула к Зимнему преображенцы или семеновцы. На звуки оркестра сбегались все мальчишки: потребность в музыке была большая. Особенно интересно было, когда выделенные для похорон войсковые подразделения возвращались с кладбища: тогда полагалось играть веселую музыку. С веселыми маршами шли и в церкви, но, разумеется, не в Великий пост. Были и «тихие звуки»: звенели шпоры военных. За звоном своих шпор офицеры следили. Шпоры часто делались серебряными. На Невском и на прилегающих улицах (особенно у Гостиного на углу Невского и Садовой) торговцы продавали детям надутые легким газом взлетавшие шарики: красные, зеленые, синие, желтые и самые большие – белые с нарисованными на них петухами. Около этих продавцов всегда царило оживление. Продавцов было издали видно по клубившимся над их головой связкам веселых шариков.

В моем детстве на улицах уже не продавали сбитень, но отец помнил и любил рассказывать о сбитне. Он хорошо подкреплял прохожих, особенно в мороз. Сбитенщик закутывал самовар в особый ватник, чтобы не остыл, и носил его на спине, а кран открывал из-под левого локтя. Сбитень – это смесь кипятка с медом и разными специями, чаще всего с корицей. По словам отца, сбитенщики в старину кричали: «Сбитню горячего!» Я запомнил со слов отца: не «сбитня», а именно «сбитню».

А по утрам с окраин города, особенно с Выборгской стороны, доносились фабричные гудки. Каждый завод можно было узнать по гудку. Гудели три раза, созывая на работу, – не у всех были часы. Эти гудки были тревожными, призывными...

Зимой – самые элегантные сани с вороными конями под темной сеткой, чтобы при быстрой езде в седоков не летели комья снега из-под копыт. Простые извозчичьи сани были тоже красивыми.

Как ребенка, меня всегда тянуло заглянуть за фасады домов: что там? Но об этом я больше узнавал из рассказов взрослых. Магазины, впрочем, помню – те, в которые заходил с матерью: «колониальные товары» (кофе, чай, корица, еще что-то), «бакалея», «суровский магазин» (ткани, нитки), «булочные», «кондитерские», «писчебумажные». Слова «продукты» в нынешнем значении не было («продукты» – только продукция чего-то; «продукты сельского хозяйства» стали говорить на моей памяти). На рынок ходили за «провизией». Продавцы назывались приказчиками. Помню дисциплину этих приказчиков в магазине «Масло». Стояли они на шаг назад от прилавка, заложив руки за спину. При появлении покупателя приказчик делал шаг ему навстречу и опускал руки. Это невольно заставляло покупателя к нему подойти. Масло и сыр давали пробовать на кончике длинного ножа.

Первые кинематографы. Совсем забыли, что на узкой Офицерской против нашего дома был кинематограф «Мираж». Он был сделан из нескольких магазинов, соединенных вместе. Но по субботам мы всей семьей ездили на Невский в кинематограф «Солейль». Он помещался в том же доме, что и «Пассаж», – около Садовой. Этот кинематограф был сделан из нескольких квартир, соединенных вместе. Кроме основной картины (помню «Сто дней Наполеона», «Гибель «Титаника» – это документальный фильм, оператор снимал всю пароходную жизнь и продолжал снимать кораблекрушение до того момента, когда погас свет, а потом снимал даже в спасательной лодке) обязательно давалась комическая (с участием Макса Линдера, Мациста и др.) и «видовая». Последняя раскрашивалась часто от руки – каждый кадр, и непременно в яркие цвета: красный, зеленый – для зелени, синий – для неба. Однажды были на Невском в «Паризиане» или «Пикадилли» – не помню. Поразили камердинеры в ливреях и чуть ли не в париках.

Родители часто брали меня с собой в Мариинский театр. У родителей было два балетных абонемента в ложу третьего яруса. Спектакли были праздниками. На праздничность они и были рассчитаны. Снобы офицеры приходили, как правило, ко второму акту. В «Дон Кихоте» пропускали пролог. В антрактах красовались у барьера оркестра, а после спектакля офицеры стояли у артистического выхода перед подъездом, рассматривая дам.

На Страстной и к пасхальной заутрене ходили на Почтамтскую улицу в домовую церковь Главного управления почт и телеграфов, где служил отец столоначальником. Пальто снимали в гардеробе, поднимались на второй этаж. Паркетные полы в церкви были хорошо натерты. Электричество спрятано за карнизы, и лампады горели электрические, что некоторые ортодоксально настроенные прихожане осуждали. Но отец гордился этим нововведением – это был его проект. Когда входила семья (наша или другая), служитель сразу нес венские стулья и ставил позади, чтобы в дозволенных для того местах службы можно было присесть отдохнуть. Позже я узнал, что в ту же церковь ходила и семья Набоковых. Значит, мы встречались с Владимиром. Но он был старше меня.

Неравенство жителей Петербурга бросалось в глаза. Когда возводились дома, строители носили кирпичи на спине, быстро поднимаясь по доскам лесов с набитыми на доски планками вместо ступеней. По черным лестницам доходных домов дворники носили дрова тоже на спине, ловко забирая дрова со специальных козел, стоявших во дворе. Во двор приходили старьевщики-татары; кричали «халат-халат!». Заходили шарманщики, и однажды я видел «петрушку», удивляясь ненатуральному голосу самого Петрушки (петрушечник вставлял себе в рот пищик, изменявший его голос). Ширма у петрушечника поднималась от пояса и закрывала его со всех сторон: он как бы отсутствовал.

Ходили мы смотреть столетних гренадер из Золотой роты у памятника Николаю Первому. Это были солдаты, служившие еще Николаю Первому. Их, оставшихся, собирали со всей России и привозили в Петербург. Ходили мы и на разводы караула к Зимнему. Вся церемония происходила во дворе на специальной платформе, мы ее не видели. Но на развод семеновцы и преображенцы шли с музыкой, игравшей бравурные марши – оглушительно под аркой Генерального штаба, отзывавшейся эхом.

Петербург был городом трагической и скрытой (во дворцах и за вывесками) красоты. Зимний – сплошь темный ночами (государь с семьей жил в Александровском дворце в Царском Селе). Веселое рококо дворца теряло свою кокетливость, было тяжелым и мрачным. Напротив дворца утопала во тьме крепость-тюрьма. Взметнувшийся шпиль собора – и меч и флюгер одновременно – кому-то угрожал. Вьющиеся среди регулярно распланированных улиц каналы нарушали государственный порядок города. В Александровском саду против Адмиралтейства существовали разные развлечения для детей (зимой катания на оленях, летом – зверинец и пруды с золотыми рыбками) среди дворцов, словно под присмотром бонн и гувернанток. Марсово поле пылило в глаза при малейшем ветре, а Михайловский замок словно прищуривался одним среди многих единственным замурованным окном комнаты, где был задушен император Павел.

О старом Петербурге вспоминает В. Вейдле в книге «Зимнее солнце». Дом, принадлежавший Вейдле, находился на Большой Морской около арки Генерального штаба. Если идти по левой стороне от арки Генерального штаба, то первый дом №6 – гостиница «Франция» с рестораном «Малый Ярославец», а дальше французская булочная с круассанами и шоссонами – такими же, как в Париже. Французские булки из Испании – там они тоже назывались «французскими», но во Франции не пеклись. Затем ювелир Болин со швейцаром. На углу табачная лавочка. Тут же посыльные в красных фуражках. Напротив дом мебельной фабрики Тонет – фабрика венских стульев, легких и удобных.

Перейдя Невский – закусочная Смурова. В бельэтаже – Английский магазин, где продавалось английское темно-бурое глицериновое мыло. На Невском напротив – «Цветы из Ниццы», даже зимой. Наискось от сигар – «Дациаро: поставщик всего нужного для художеств». Над ним – «Генрих Циммерман» (для музыкантов). Посредине, возле окон второго этажа над улицей на чугунном укрепе «Павел Буре» – часы, показывавшие точное время.

Далее по Большой Морской – ресторан Кюба с тяжелыми кремовыми гардинами. Это, по воспоминаниям Юлии Николаевны Данзас, единственный ресторан такого хорошего тона, что туда можно было зайти приличной даме без сопровождения кавалера. Затем магазин Мюллера – лучших сундуков и саквояжей. В 1916 году драгоценности Эрмитажа решили эвакуировать в чемоданах этой фирмы. Хранитель – барон Фелькерзам.

На гранитной облицовке по Большой Морской было золотыми буквами начертано «Faberge». Напротив — важный портной Калина. Далее Большая Морская встречалась с Мойкой Реформатской киркой (перестроена ныне в Дом связи).

М. Добужинский пишет в своих «Воспоминаниях», что его жена «была одета с «петербургским» вкусом в темно-синее, носила маленькую изящную шляпку с вуалькой в черных мушках и белые перчатки». «Часто на улицах я видел, – продолжает Добужинский, – как она обращает на себя внимание, выделяясь среди старомодных немок, как „иностранка"». О петербургских элегантных дамах пишет и Вадим Андреев в своих воспоминаниях «Отец». Рассказывал мне о них с восхищением и известный библиограф А. Г. Фомин. Он особенно подчеркивал изящество походки. Когда я был в Белграде в 1964 году, профессор Радован Лалич указал мне на одну пожилую даму: «Сразу видна русская из Петербурга». Почему «сразу»? Держалась очень прямо и имела прекрасную легкую походку.

Ночная жизнь была типична для петербургской интеллигенции: петербургский «noctambulisme» («лунатизм»). «Монд» ложился не ранее трех часов ночи. Редко поднимались раньше 11 утра. От этого процветали ночные кабачки, и «Бродячая собака» в особенности. Здесь было «le rendezvous des distingues» («встреча избранных»).

Декоративное искусство СССР. 1987. № 1

ОБ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ТОПОГРАФИИ ПЕТЕРБУРГА

ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ ДВАДЦАТОГО ВЕКА1

Как известно, старые города имели социальную и этническую дифференциацию отдельных районов. В одних районах жила по преимуществу аристократия (в дореволюционном Петербурге аристократическим районом был, например, район Сергиевской и Фурштадтской), в других – мелкое чиновничество (район Коломны), в третьих – рабочие (Выборгская сторона и другие районы заводов, фабрик и окраины). Довольно компактно жили в Петербурге немцы (Васильевский остров: см. роман Н. Лескова «Островитяне»; немцы населяли отдельные пригороды – Гражданку, район Старого Петергофа, район в Царском Селе и пр.). Этими же чертами отличались и Дачные местности (например, на Сиверской жило богатое купечество; квалифицированные мастеровые жили на даче с дешевым пароходным сообщением – по Неве, а также на Лахте, в Келломяках около Сестрорецкой узкоколейной железной дороги и пр.). Были районы книжных магазинов и «холодных букинистов» (район Литейного проспекта, где со времен Н.А. Некрасова располагались и редакции журналов), кинематографов (Большой проспект Петербургской стороны) и др.

Социальной и национальной топографии Петербурга посвящено довольно много очерков, выросших на основе «физиологических очерков» в середине XIX века и продолжавших появляться вплоть до 1917 года.

Обращает на себя внимание попытка Н. В. Гоголя в повести «Невский проспект» обрисовать смену социального лица Невского проспекта в разные часы дня и ночи.

Моя задача состоит в том, чтобы наметить наличие в Петербурге в первой четверти XX века районов различной творческой активности.

Четкая «интеллектуальная граница» пролегала в Петербурге первой четверти XX века по Большой Неве. По правому берегу, на Васильевском острове, располагались учреждения с традиционной академической научной и художественной направленностью – Академия наук с Пушкинским Домом, Азиатским музеем, Кунсткамерой, Библиотекой Академии наук, являвшейся в те годы значительным научным центром, Академия художеств, Университет, Бестужевские курсы и... ни одного театра, хотя именно здесь, на Васильевском острове, на Кадетской линии с 1756 года стал существовать первый профессиональный театр – Театр Шляхетского корпуса, – того корпуса, где учились М. М. Херасков, Я. Б. Княжнин, В. А. Озеров и другие.

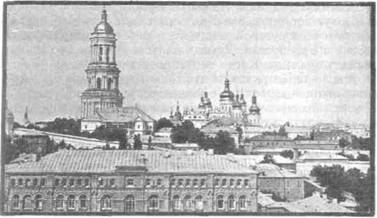

Ленинград. Никольский собор

Иным был интеллектуальный характер левого берега Большой Невы. Здесь в соседстве с императорскими дворцами и особняками знати нашли себе место не только императорские театры, кстати сказать, не чуждые экспериментов (достаточно напомнить интенсивную балетную деятельность Мариинского театра, постановки В. Э. Мейерхольда в Мариинском и Александрийском театрах, театральную активность Малого драматического театра на Фонтанке и Михайловского театра в начале 20-х годов). На левом берегу Большой Невы на Большой Морской находился и выставочный зал Общества поощрения художеств. У Таврического сада существовала знаменитая «Башня» Вячеслава Иванова с журфиксами, на которых бывал весь интеллектуальный Петербург и даже осуществлялись небольшие постановки и интересные выступления. На Литейном проспекте ее сменил известный «Дом Мурузи», где собирались поэты. На Надеждинской (теперь Маяковского) располагался Союз поэтов. На Троицкой улице функционировал «Зал Павловой», где выступал Маяковский. На Моховой улице в зале Тенишевского училища происходили дискуссии, в частности формалистов с «академистами». В зале городской думы выступали поэт А. Туфанов и художник К. С. Малевич и были, если не ошибаюсь, постановки Экспериментального театра. В Калашниковской бирже выступал Маринетти по приезде в Петербург. Городская дума и Соляной городок были центрами интеллектуальной активности с конца XIX века. У Нарвских ворот были выступления Молодежного экспериментального театра. На левом же берегу Большой Невы в 1909–1911 годах существовал театрик «Голубой Глаз», где впервые была поставлена «Незнакомка» А. Блока. Некоторое время существовало артистическое кабаре «Летучая мышь» (см.: А. Кугель. «Артистические кабачки». – «Театр и искусство», 1906, № 33). Значительную роль играл на левом берегу Драматический театр В.Ф. Комиссаржевской (1904–1910), в обиходе называвшийся «Театром на Офицерской». В другом «Театре на Офицерской», располагавшемся на пустыре в деревянном строении, была осуществлена постановка оперы «Победа над солнцем» (Крученых, Малевич, Матюшин). На левом же берегу существовало возглавлявшееся А. Р. Кугелем «Кривое Зеркало» (1908–1910–1918; возобновлено в 1922–1928), кроме того, «Старинный театр» (1911–1912). Напомним и о знаменитом артистическом кабаре на Михайловской площади – «Бродячая собака» (1910–1912) и сменившем «Собаку» «Привале комедиантов» на Марсовом поле. Там же, на Марсовом поле, существовало «Художественное бюро» Н. Е. Добычиной, где были художественные выставки и первое выступление супрематизма в 1915–1916 годах. Почти все выставки «Союза молодежи», в которых участвовали и петербургские и московские молодые художники, проходили на левом берегу – главным образом, в районе Невского проспекта. К институтам, находившимся на Исаакиевской площади, мы еще вернемся. Обращаясь к правобережной части Большой Невы, отметим, что на Петербургской стороне, помимо улицы кинематографистов – Большого проспекта и Народного дома со случайной, эпизодической творческой активностью, существовал Каменно-островский проспект (ныне Кировский) с сетью ресторанов дурного вкуса, преимущественно для «фармацевтов» (так называли в «Собаке» богатых буржуазных посетителей): «Аквариум», «Вилла Эрнест», «Вилла Родэ» (последний – ресторан с цыганами на отрезке Каменно-островского уже в Новой Деревне). Из немногих поздних интеллектуальных исключений на Петроградской стороне – это дом художника Михаила Матюшина и Елены Гуро на Песочной (ныне Попова) улице на левом берегу Малой Невы. Здесь бывали Филонов, Крученых, Бурлюки и многие другие. На Большой Пушкарской улице интерес представляло в начале 20-х годов «Общество художников», помещавшееся в деревянном доме с выставочным помещением, где была, кстати, выставка П.Н. Филонова (среди произведений последнего помню знаменитую картину «Формула пролетариата»).

Представляется любопытным следующий факт. А. А. Блок ни разу, по всем данным, в отличие от Л. Д. Блок не бывал в «Бродячей собаке». Зато его любимыми прогулками, даже после переезда на Офицерскую, были на правом берегу, по Большой Зелениной с мостом, ведшим на Крестовский остров (здесь, на Большой Зелениной улице происходит действие его «Незнакомки» и, как утверждает Л. К. Долгополов, действие «Двенадцати»; см. факсимильное переиздание: Александр Блок. «Двенадцать». Рисунки Ю. Анненкова, Алконост. Петербург, 1918, с. 5 и далее). Местом любимых прогулок Блока являлись на правом берегу Большой Невы Новая Деревня, Лесной, Парголово, Озерки, но не дальше устья Сестры-реки (о северном береге Финского залива – ниже). Блок не любил изысканно интеллектуальной публики.

Теперь перейдем к самому важному для литературоведов и искусствоведов факту. На левом берегу Невы на Исаакиевской площади располагались два центра интеллектуальной жизни Петербурга-Ленинграда: Институт истории искусств (в разговорном названии – «Зубовский институт») и через дом от него на углу Почтамтской (ныне Союза Связи) улицы – «Дом Мятлевых». История и значение Института истории искусств достаточно хорошо известны и в данных заметках не нуждаются в освещении. Между тем не менее важен для интеллектуальной жизни города «Дом Мятлевых», история которого за первые годы Советской власти известна литературоведам мало.

Вот некоторые факты. В «Доме Мятлевых» в 1918 году был организован Отдел народного просвещения, вошедший затем в состав Комиссариата народного просвещения до переезда Советского правительства в Москву. Здесь бывал и А. В. Луначарский. Тогда же усилиями Н.И. Альтмана здесь был создан первый в мире Музей художественной культуры (открыт в 1919 году). В экспозиции находились произведения Кандинского, Татлина, Малевича, Филонова, Петрова-Водкина. На базе музея по инициативе П. Н. Филонова здесь в 1922 году были организованы исследовательские отделы музея. В следующем году отделы были преобразованы в Институт художественной культуры (директором был К. С. Малевич, живший в том же доме с входом с Почтамтской улицы; в его квартире собирались художники и поэты – бывал В. Хлебников, приходили М. Матюшин с Эндерами, поэты-обэриуты; заместителем К. С. Малевича был Н. Н. Пунин). В институте были отделы: Живописной культуры (руководил К. С. Малевич), Материальной культуры (руководил М. В. Матюшин), Отдел общей идеологии (первоначально руководил П. Н. Филонов, его сменил Н. Н. Пунин). Экспериментальным отделом руководил П. А. Мансуров. В 1923 году в «Доме Мятлевых» в годовщину смерти В. Хлебникова была поставлена Татлиным «Зангези» с «хлебниковской» выставкой П. В. Митурича. В 1925 году этот институт, утвержденный Советом Народных Комиссаров, стал именоваться Государственным институтом художественной культуры (ГИНХУК; не смешивать с московским ИНХУКом).

В 1926 году в институте была организована последняя художественная выставка, на которую пришел некий критик Серый (Гингер) и, возмущенный недружелюбным приемом Татлина (последний, стоя в дверях, не пропустил Серого, явившегося на следующий день переодетым), выступил с резкой и несправедливой критикой в газете. В конце того же, 1926 года институт был закрыт, Н. Н. Пунин передал материалы музея в Государственный Русский музей, а Н. М. Суетин, А. А. Лепорская, М. В. Матюшин, К. С. Малевич перешли в соседний Институт истории искусств и здесь организовали «Лабораторию изучения формы и цвета».

Из изложенного ясно, что правый и левый берег Большой Невы резко различались между собой в интеллектуальном отношении настолько, что попытки Ф. Сологуба и А. Чеботаревской организовать на Петербургской стороне собственное артистическое кабаре не увенчались успехом с самого начала.

Впрочем, различие между правым и левым берегом Большой Невы не выходило за пределы ее устья. Правый и левый (южный) берега Финского залива резко расходились по своему значению. На южном (левом) берегу располагались дачные места, где в окружении исторических дворцов жили по преимуществу художники с ретроспективными устремлениями (вся семья Бенуа – Николай, Леонтий, Александр; семья Кавос; Е. Е. Лансере, К. А. Сомов, А. Л. Обер, бывал С. Дягилев и другие). На северном (правом) берегу Финского залива располагались дачные места, где жила по преимуществу интеллигенция, склонная к творческому бунтарству. В Дюнах жил В. Б. Шкловский. В Куоккале были репинские «Пенаты», вокруг которых организовывалась молодежь, жил К. И. Чуковский, были дачи семей Пуни и Анненковых, жил Горький, жил Кульбин, один год жил А. Ремизов в пансионате около «Мельницы», на Сестре-реке. Взрослые и подростки устраивали празднества, спектакли, писали озорные стихи и пародии. В Териокском театре работали В. Э. Мейерхольд, Н. Н. Сапунов, Л. Д. Блок (о Блоке в Териокском театре см.: Собр. соч. в 8-и т., т. 7, с. 151 и далее; т. 8, с. 391 и далее). Нельзя и перечислить всего того, чем примечательны в интеллектуальной жизни России северные дачные места Финского залива.

Вернемся в Петроград.

В 1922 году наметился частичный отход В. М. Жирмунского от Института истории искусств и сближение его с академическим направлением в науке о литературе. В. М. Жирмунский переезжает на Васильевский остров (в Горный институт) и начинает больше преподавать в университете на факультете общественных наук по романо-германской секции. Начались острые расхождения, отразившиеся в дискуссиях в зале Училища Тенишевой на Моховой и в Институте истории искусств. На левом берегу Большой Невы В. М. Жирмунского обвиняли в «академизме».

На титульном листе своей «Мелодики русского лирического стиха», вышедшей весной 1922 года, Б. М. Эйхенбаум написал следующее дарственное стихотворение В. М. Жирмунскому:

Ты был свидетель скромной сей работы.

Меж нами не было ни льдов, ни рек;

Ах, Витя, милый друг! Пошто ты

На правый преселился брег?

Б. Эйхенбаум

2 марта 1922 г.

Книга со стихами Б. М. Эйхенбаума хранится у Н. А. Жирмунской. Различие правого и левого берега Большой Невы ясно осознавалось в свое время.

Итак, в городах и пригородах существуют районы наибольшей творческой активности. Это не просто «места жительства» «представителей творческой интеллигенции», а нечто совсем другое. Адреса художников различных направлений, писателей, поэтов, актеров вовсе не группируются в некие «кусты». В определенные «кусты» собираются «места деятельности», куда тянет собираться, обсуждать работы, беседовать, где обстановка располагает к творческой откровенности (прошу извинения за это новое вводимое мной понятие), где можно быть «без галстуха», быть во всех отношениях расторможенным и в своей среде.

Примечательно, что тяга к творческому новаторству возникает там, где появляется группа людей – потенциальных или действительных единомышленников. Как это ни парадоксально на первый взгляд может показаться, но новаторство требует коллективности, сближения и даже признания хотя бы в небольшом кружке людей близкого интеллектуального уровня. Хотя и принято считать, что новаторы по большей части люди, сумевшие подняться над общим мнением и традициями, это не совсем так. К этому стоит приглядеться.

Удивительная «связь времен». Знал ли я, садясь в конке на империал со своей нянькой, чтобы прокатиться в Коломну и обратно, что на остановке против Никольского собора на Екатерингофском я могу заглянуть прямо в окна квартиры Бенуа. Что я буду учиться в старшем приготовительном классе в гимназии Человеколюбивого общества, где первоначально учился и А.Н. Бенуа. Что потом я перейду в гимназию и реальное училище К. И. Мая на Васильевском острове, куда перед тем задолго до меня перешел и он. Что моим любимым местом в Петергофе будет площадка Монплезира со стороны моря, которую и А.Н. Бенуа считал красивейшим местом под Петербургом. Что затем я буду долго и упорно хлопотать об издании в серии «Литературные памятники» его воспоминаний, переписываться с его дочерью Анной Александровной.

И еще. А. Н. Бенуа жил в Лондоне в 1899 году в «Boarding place» на «Montague street», очень вероятно – там же, где я останавливался в 1967 году. Если бы я это знал, я бы совсем иначе отнесся к своей староанглийской гостинице с Библией, детективами на полочке над кроватью и камином, впрочем, переделанным на газ. В этой же гостинице, по-видимому, останавливался и Владимир Соловьев, когда приезжал в Лондон работать в библиотеке Британского музея.

Все так близко и рядом. Даже в пространстве истории. Ведь А. Н. Бенуа видел в детстве маленького столетнего старичка – пажа Екатерины II, жившего в одном из служебных корпусов Петергофского дворца.

Связи небольшие, слабые, но они есть и они удивительны.

До чего же привлекательны для детей обычаи, традиции! На вербную неделю в Петербург приезжали финны катать детей в своих крестьянских санках. И лошади были хуже великолепных петербургских извозчичьих лошадей, и санки были беднее, но дети их очень любили. Ведь только раз в году можно покататься на «вейке»! «Вейка» по-фински значит «брат», «братишка». Сперва это было обращение к финским извозчикам (кстати, им разрешалось приезжать на заработки только в вербную неделю), а потом сделалось названием финского извозчика с его упряжкой вообще.

Дети любили именно победнее, но с лентами и бубенцами – лишь бы «поигрушечнее».

Избранные работы. Т. 3. Л. 1984.

КУОККАЛА

Квартира из пяти комнат стоила половину отцовского жалованья. Весной мы рано уезжали на дачу, отказываясь от квартиры и нанимая в том же районе Мариинского театра осенью. Так семья экономила деньги.

Ездили мы обычно в Куоккалу за финской границей, где дачи были относительно дешевы и где жила петербургская интеллигенция – преимущественно артистическая.

Сейчас мало кто себе представляет, какими были дачные местности и дачная жизнь. Постараюсь рассказать о местности, с которой связано мое детство, – о Куоккале (теперь Репино).

В «Спутнике по Финляндии» К. Б. Грэнхагена о Куоккале сказано мало и сухо: «Куоккала (42 килом, от СПб.). Станция находится в одной версте от берега залива. В летнее время местность густо населена дачниками. Однако скученность построек и отсутствие хороших дорог являются крупным недочетом в ряду прочих более или менее удовлетворительных условий дачной жизни. В особенности плохи дороги к северу от ж.-д. станции. Песчаная местность, покрытая сосновым лесом, в общем вполне пригодна для дачной жизни. Имеются лавки, аптека и даже театр. Лучшие дачи расположены вдоль береговой линии и отдаются внаем за высокую плату. Недорогие дачи находятся к северу от ж.-д. станции. Многие из них также заняты зимою. Имеется прав, церковь». Далее мелким шрифтом напечатано любопытное сообщение: «В последние годы русской революции (имеется в виду революция 1905 года. – Д.Л.) здесь находили приют эмигранты, преследуемые русским правительством. Однако после обнаружения в окрестностях Куоккалы (Хаапала) «фабрики бомб» финляндская администрация в силу закона 1826 года пошла навстречу требованиям русских властей, ввиду чего многие эмигранты были арестованы и доставлены в петербургское охранное отделение».

О Куоккале, как интереснейшей дачной местности Петербурга, я писал и говорил (по телевидению в фильме о К. И. Чуковском «Огневой вы человек»). Здесь жила летом небогатая часть петербургской интеллигенции. Две дачи принадлежали зимогорам Анненковым (из этой дворянской семьи, сыгравшей большую роль в русской культуре, вышел и художник Юрий Анненков); на самом берегу против Куоккальской бухты была дача Пуни. Владелец ее Альберт Пуни, принявший православие с именем Андрей (поэтому часть его детей были Альбертовичи, а другие – Андреевичи), виолончелист Мариинского театра, был сыном автора балетной музыки и владельцем большого доходного дома на углу Гатчинской улицы и Большого проспекта Петроградской стороны. Его сын стал известным живописцем во Франции и до конца жизни любил писать пляжи, напоминавшие ему о его счастливом детстве.

Папу встречаем.

Мама с куоккальскими дамами сидит на скамейке, а я, как обычно, хожу, балансируя, по рельсине. Рельсовый путь уходит в бесконечность – к Петербургу, откуда должен на поезде приехать отец. Он привезет павловскую гигантскую землянику или еще что-нибудь вкусное, а иногда игрушку: серсо, игрушечную парусную яхточку, заводной пароходик (играть в воде мне особенно нравилось, и сохранилась даже фотография – я на море, по щиколотку в воде, в панамке и коротких штанишках, а у ног парусная игрушечная лодочка).

Жду, смотрю вдаль. И вот появляется мой человечек: пузатенький, с большой головой, в юбочке и курит. Это паровоз поезда. Круглое туловище – это котел. Большая голова – труба с раструбом, она дымится. А странная юбочка (паровоз, несомненно, мужчина, господин) – это предохранительная сетка, расширяющаяся книзу, к рельсам.

Железная дорога начала века

Приближается. Тонко, на заграничный лад, свистит (русские паровозы гудят басом, как пароходы). Потом подкатывает, работая колесами (любимая игра детей моего, пятилетнего, возраста – изображать собой паровоз, двигая локтями, как поршнями). Тянутся вагоны – синие, зеленые и красные, но значение цветов другое, чем русских. Сейчас я уже точно не помню. Кажется, синие вагоны – первого класса. Из синих вагонов выходят первыми финские кондукторы в черной форме, становятся у лесенки и помогают пассажирам выходить. Появляется отец и, целуя маму, рассказывает, с кем ехал. Однажды в окне вагона мне показали барона Мейерхольда, он ехал дальше, в Териоки. Чудится, что я его запомнил, и запомнил именно как барона. Как барона его знали и средние дачники – инженеры, чиновники. Другие дачники и зимогоры были художниками: Пуни, Анненковы, Репины и другие. Почему-то они представлялись мне другой породы – итальянцами, брюнетами, заводилами разных забав. Постепенно все разъезжаются на финских двуколках. Несутся двуколки с быстротой ветра, а если пассажиров несколько, финн-хозяин стоит на оси колеса и управляет с ловкостью циркача. Но главное – скорость.

На границе с Оллилой (ныне Солнечное) были репинские Пенаты. Около Пенат построил себе дачу К. И. Чуковский (помог ему в этом – и деньгами, и советами – И. Е. Репин). На мызе Лентулла по Аптекарской дорожке (теперь ее именуют Аптекарской аллеей) жил Горький. В те или иные летние сезоны жил Маяковский, наезжал Мейерхольд, жил художник и врач Кульбин (он, кстати, лечил и меня), приезжали к Репину Леонид Андреев, Шаляпин, Стасов и многие другие. Некоторых я встречал на Большой дороге – главной улице Куоккалы и в чудесном общедоступном парке сестер Ридингер, о котором не удосужился упомянуть автор путеводителя. По вечерам мы гуляли либо по самому берегу залива, по сырому укатанному волнами песку, либо по бетонной Дорожке, которая шла к глубине пляжа около заборов выходивших к морю дач.

Куоккальские дачи имели заборы всегда деревянные и всегда различные, пестро окрашенные. У заборов останавливались разносчики и финские возки: «молоко, сметана, сливки» (финны не произносили двух согласных звуков впереди слова: только второй). Разносчики часто бывали ярославцы, торговавшие зеленью, булками, пирожными. Корзинки с товарами носили на голове, подкладывая мягкий круг. Цыгане били в котел и кричали: «Лудить, паять...» – и еще что-то третье, что – я уже забыл. За пределами дачной местности часто стоял цыганский табор. Работали честно и честно возвращали заказы.

И.Е.Репин.

В.В.Стасов (портрет работы И.Е.Репина)

|

А.М.Горький и Ф.И.Шаляпин

Если погода безветренная, особенно утром – в предвестии жары, то, прислушавшись, на берегу можно было слышать как бы басовитые гудки: у-у-у, у-у-у, у-у-у! Это в Куоккале слышен на пляже звон большого колокола Исаакиевского собора. Звонят во все колокола, но слышен только большой, самый большой в городе. И в определенный час, пока еще пляж не наполнится людьми, мы бегали к морю послушать Исаакий.

А днем в жару пляж гудел, как улей, роем детских голосов, радостных, испуганных, когда окунались, озорных, при игре, но всегда точно приглушенных водой, расплывающихся, нерезких. Эта музыка пляжа слышна и до сих пор, и до сих пор я ее очень люблю.

Но море становилось торжественным и значительным, когда еле слышно через воду долетал звук тяжкого колокола Исаакия. С тех пор я знаю, что такое «пуститься во все тяжкие». И я запомнил двойное значение этого выражения: мы бежали к морю «во все тяжкие» и слышали «тяжкий» колокол Исаакия.

|

М.А.Пуни. Рисунок И.Е.Репина

Что за чудо веселья, развлечений, озорства, легкости общения, театральных и праздничных экспромтов была эта Куоккала!

Куоккала была царством детей. На пляже слышался гомон детских голосов. К морю уходили на целый день, брали с собой молоко и завтрак, пропуская обеденное время, принятое зимой, – в час. Игрушки, весла, спасательные пояса, зонты, купальные костюмы – все это хранилось в деревянных будках, стоявших на берегу иногда в два и даже в три ряда. У каждой дачной семьи была своя будка, часто своя лодка. От пляжа в море шли мостки, с которых было весело кувыркаться в воду. Мостки были и частные, и общественные – за деньги. По воскресеньям на пляже где-нибудь играл оркестр: это означало, что было благотворительное представление. Представления были и в куоккальском театре. Небольшой оркестрик из четырех отставных немецких солдат ходил по улицам Куоккалы, останавливался перед какой-нибудь дачей и начинал играть – начинал с «Ойры», любимой финнами песенки. Если им махали рукой, они прекращали игру, но часто мы просили записать – в какой день прийти, играть танцы на дне рождения или на именинах, когда собирались дети со всей округи.

В дни рождения и именин детей иллюминировали сад китайскими фонариками, обязательно жгли фейерверк; впрочем, Горький на своей даче зажигал фейерверки и просто костры без всякого повода. Он любил огонь. Покупали фейерверки в пиротехническом магазине под Городской думой на Невском. На такие веселые вечера сбегались дети со всех дач. Дети бегали веселыми стайками по Куоккале и продавали благотворительные значки (в день Ромашки – в пользу туберкулезных, во время первой мировой войны – в пользу раненых).

Интересы детей, их развлечения господствовали. Взрослые с удовольствием принимали участие в детских играх. Дух озорства проявлялся в местном театре, где выступал иногда и Маяковский, читали Репин, Чуковский, ставились подростками фарсы. Мальчишки пели озорные песни про пупсика, «большую крокодилу», матчиш. И дети, и взрослые (иногда вместе, разновозрастными компаниями, а иногда небольшими группами) ходили на длинные прогулки. Раз в лето непременно ходили на музыку в Сестрорецкий курорт (выходили очень рано утром). Чаще ходили «на мельницу»: на Сестре-реке была мельничная запруда (там жил как-то на даче А. Ремизов). «Мельница» (так мы называли всю местность) казалась Мне красивейшим местом в мире. Молодежь ездила компаниями на велосипедах.

Вот в этой обстановке расцветала озорная живопись, озорное сочинительство (пьес и стихов), по преимуществу для детей. Без этого детского и юношеского озорства нельзя понять многое в Чуковском, в Репине, в Пуни и в Анненкове.

И какие только национальности не жили в Куоккале: русские, финны-крестьяне, сдававшие дешевые дачи (с финскими мальчиками мы играли в прятки и другие шумные игры), петербургские немцы, финляндские шведы, петербургские французы и итальянская семья Пуни – с необыкновенно темпераментным стариком Альбертом Пуни во главе, вечным заводилой различных споров, в которых он всегда и вполне искренне выступал как отчаянный русский патриот.

На благотворительных спектаклях стремились поразить неожиданностями. Ставились фарсы, шутили над всеми известными дачниками. Мой старший брат Миша играл в куоккальском театре в фарсе Е. А. Мировича (Дунаева) «Графиня Эльвира». Но были и «серьезные» спектакли. Репин читал свои воспоминания. Чуковский читал «Крокодила». Жена Репина знакомила с травами.

Почти все (кроме новичков) были знакомы друг с другом, ходили друг к другу в гости. Создавали благотворительные сборы, детские сады на общественных началах. Взрослые и дети вместе играли в крокет, в серсо, в рюхи. На даче у Пуни большими компаниями катались на гигантских шагах, делали на них «звездочку», при которой «закрученный» другими катающийся взлетал очень высоко – почти вровень с макушкой столба. Пожилые играли в саду в винт и преферанс. Неторопливо беседовали. Церковь была общественным местом, где собирались все, в том числе лютеране и католики, но стояли в ней не всегда полностью всю службу, а выходили на лужайку, где были врыты деревянные скамейки и можно было поговорить, посплетничать. Во время войны Репин стал особенно религиозен и пел на клиросе. Религиозен стал и зять Пуни – Штерн. Он был немцем, но в начале первой мировой войны переменил фамилию на Астров, принял православие. С Мишей Штерном я дружил.

Одевались весело. Приятельница моей матери Мария Альбертовна Пуни, красивая черноглазая итальянка, носила на щиколотке ноги золотую браслетку (платья к четырнадцатому году поднялись и стали только чуть-чуть нависать над стопой). Девочки Анненковы смущали всех, нося брюки в своем саду. Сам Корней Иванович, вернувшись в 1915 году из Англии, куда он ездил с какой-то делегацией, стал ходить босиком, хотя и в превосходном костюме. А писатели – те все выдумывали себе разные костюмы: Горький одевался по-своему, красавец Леонид Андреев по-своему, Стасов по-своему, Маяковский по-своему... Всех их можно было встретить на Большой дороге в Куоккале (теперь Приморское шоссе), они либо жили в Куоккале, либо приезжали в Куоккалу.

Люди искусства стали для нас всех если не знакомыми, то легко узнаваемыми, близкими, встречаемыми.

Свой куоккальский озорной характер К. И. Чуковский сохранял до конца жизни. Вот что мне рассказывала старый врач санатория Академии наук «Узкое» Татьяна Александровна Афанасьева. Жил К. И. Чуковский обычно в центральном корпусе, в комнате 26. Возвращаясь с прогулки, ловил ужей, которых в Узком (по-старинному «Ужское») было много. Навешивал ужей себе на шею" и на плечи штук по пять, а затем, пользуясь тем, что двери в комнаты не запирались, подбрасывал их отдыхающим и наслаждался их испугом. Не позволял мешать себе во время работы и поэтому вывешивал на дверях своей комнаты плакат: «Сплю». Такой лист висел часов до трех дня. Приезжавшие к Корнею Ивановичу из Москвы ждали, ждали и в конце концов уезжали. Татьяна Александровна рассказывала и о следующей проделке. Бывало, он бросался на колени перед сестрами, приносившими ему лекарства (обычно травные настойки: сердечные, успокаивающие, снотворные), и умолял их с трагическими жестами забрать лекарства назад.

Давняя подавальщица в столовой Антонина Ивановна тоже хорошо помнит Корнея Ивановича: «Ох, и чудил же», а сама смеется.

Веселая и озорная дачная жизнь Куоккалы приобрела в 1914 году тревожные нотки. В сентябре ждали германского десанта в Финляндии. Финские полицейские заколачивали досками вышки дач (дачи в начале века строились непременно с башенками, откуда было видно море). Из фортов Кронштадта доносилась учебная стрельба, которой море придавало какой-то булькающий звук, – точно хлопали открываемые бутылки шампанского. Было видно, как буксиры везли мимо фортов барки со щитами, по которым и шла учебная стрельба.

Сам я озорником не был, но озорников в искусстве любил с мальчишеских лет, разумеется – талантливых озорников. Я в детстве жил в Куоккале недалеко от Пенат Репина. Он очень покровительствовал Чуковскому, Пуни, Анненкову, Кульбину. С семьями Пуни и Анненкова наша семья дружила. Помню Мейерхольда, красавца Леонида Андреева. Все они оригинальничали и озорничали, играли в рюхи, запускали змеев на пляже, жгли костры, увлекались фейерверками, домашними театрами, шутливыми выставками. Недавно Д. Н. Чуковский подарил мне афишу выступления куоккальских озорников в местном театре. О Куоккале как о родине европейского авангардизма стоило бы мне написать отдельно. Но тут надо потратить много времени на розыски материалов, а времени становится все меньше и меньше. В студенческие годы огромное впечатление произвели на меня «Столбцы» Н.А. Заболоцкого. Я до сих пор их очень люблю. Люблю веселое искусство – в том числе праздничный балет, классический, «мариинский». Люблю веселое искусство природы: цветы, бабочек, тропические растения, водопады, фонтаны и бури (воду во всех ее шумных проявлениях). И еще люблю большие корабли, особенно парусные, «мирные» пушечные выстрелы в 12 часов с Петропавловской крепости.

Летом 1915 года в Куоккале появились новые «зимогоры» – беженцы-поляки. И от них я получил первый урок уважения к другим нациям. Мы, мальчики, дразнили поляков словами «цото бендзе» («что-то будет!»), которые они часто произносили в своих тревожных разговорах. И вот однажды изящная полька обернулась к нам с улыбкой и ласково сказала: «Да, мальчики! «Цото бендзе» – и для вас и для нас в этой войне». Нам стало стыдно. Мы не обсуждали между собой этот случай, но дразнить перестали.

И еще одно сильное впечатление в Куоккале. В пасхальную неделю, как и во всех русских православных церквах, разрешалось звонить всем и в любое время. Отец и мы, два брата, однажды (приезжали на дачи рано весной) ходили на колокольню звонить. До какой же степени было восхитительно слушать звон под самыми колоколами!

Был в Куоккале один случай, который «прославил» нас с братом среди всех дачников. Ветер дул с берега (самый опасный). Мой старший брат снял синюю штору у нас в детской, водрузил ее на нашей лодке и предложил прокатиться под «парусом» вполне домашнему мальчику – внуку сенатора Давыдова. Домашний мальчик Сережа (он впоследствии, после второй мировой войны, работал архитектором-реставратором в Новгороде) пошел к своей бабушке и спросил у нее разрешения прокатиться. Бабушка была франтиха с фиолетовыми глазами, сидела в шелковом платье стального цвета под зонтиком от солнца. Она спросила только – не промочит ли Сережа ноги: в лодке ведь всегда есть на дне вода. Велела Сереже надеть галоши. Сережа надел новые блестящие галоши и сел в лодку. Все это происходило на моих глазах. Поехали. Ветер тихий, как всегда у берега, усилился вдали. Лодку погнало. Я наблюдал с берега и увидел: синий парус медленно наклонился и исчез. Бабушка, как была в корсете и с зонтиком, пошла по воде, простирая руки к любимому Сереже. Дойдя до глубокой воды, бабушка с фиолетовыми глазами упала без чувств. А на берегу за загородкой из простыни загорал проректор Петербургского университета – красавец Прозоровский. Он наблюдал за бабушкой и, когда та упала, бросился ее спасать. И, о ужас! – в одних трусах. Он поднял бабушку с фиолетовыми глазами и понес ее к берегу. А я изо всех сил побежал домой. Подбежав к нашей даче, я замедлил шаг и постарался быть спокойным. Мать спросила, очевидно, догадавшись все же, что что-то случилось: «На море все спокойно?» Я немедленно ответил: «На море все спокойно, но Миша тонет». Эти мои слова запомнились и вспоминались потом в нашей семье сотни раз. Они стали нашей семейной поговоркой, когда внезапно что-либо случалось неприятное.

А в море в это время происходило следующее. Домашний мальчик Сережа, конечно, не умел плавать. Брат стал его спасать и велел сбросить галоши. Но Сережа не хотел – то ли чтобы не ослушаться бабушки, то ли потому, что было жаль блестящих галош с медными буковками «С. Д.» («Сережа Давыдов»). Брат пригрозил: «Сбрасывай, дурак, или я сам тебя брошу». Угроза подействовала, а от берега уже гребли лодки и лодки.

Вечером приехал отец. Брата повели на второй этаж пороть, а затем отец, не изменяя своим привычкам, повел нас гулять вдоль моря. Как полагалось, мы с братом шли впереди родителей. Встречные говорили, указывая на моего брата: «Спаситель, спаситель!», а «спаситель» шел мрачный, с зареванной физиономией.

Хвалили и меня за «мудрую» выдержку. А однажды в особенно сильную бурю кто-то из встречных сказал мне: «На море все спокойно, но четыре будки подмыло и опрокинуло». Я немедленно побежал на море смотреть. Бури я люблю и до сих пор, не люблю обманчивого берегового ветра.

Лето длилось бесконечно долго. И в город я возвращался каждый раз повзрослевшим.

И опять «связь времен». Дачевладелец серб А. Шайкович, у которого мы снимали дачу последние три года перед революцией, оказывается, переводил «Слово о полку Игореве» на сербский язык. После революции он был югославским консулом в Финляндии и издал свой перевод «Слова» на сербский язык в Гельсингфорсе.

Часть Финского залива, отделенная сейчас от остальной его части дамбой, до сих пор называется Маркизовской лужей: в первые годы XIX века здесь обычно устраивал морские учения маркиз де Траверсе.

Заметки и наблюдения. Л. 1989

ЕЩЕ О КУОККАЛЕ

У садовницы-финки, к которой я недавно зашел, чтобы купить цветов для кладбища, я спросил: не помнит ли она пансионат «Юлия» на Церковной улице в Келомяках, где мы жили, кажется, в 1915 году. «Юлии» она не вспомнила, а о пансиона! ах и Куоккале мы разговорились. Вот что она рассказывала: