|

|

|

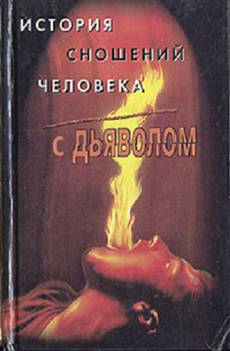

Михаил Александрович Орлов

ИСТОРИЯ СНОШЕНИЙ ЧЕЛОВЕКА С ДЬЯВОЛОМ

М.: «Республика», 1992. — 352 с.

АНОНС

Книга М.А.Орлова являет собой емкий очерк воззрений на природу зла, господство-

вавших в Средние века и Новое время, вплоть до XIX в., и содержит множество легендар-

ных историй, отразивших представления людей минувших эпох о добрых и злых духах, де-

монах, ведьмах, колдунах и т.д. Из этой книги, первое издание которой давно стало биб-

лиографической редкостью, читатель узнает также немало подробностей о ведовских

процессах и иных проявлениях религиозной нетерпимости и фанатизма.

ИСТОРИЯ СНОШЕНИЙ ЧЕЛОВЕКА С ДЬЯВОЛОМ

В виду необъятной обширности той роли, какую в история человечества играли духи

зла под их всевозможными названиями, считаем нелишним предварительно указать в этом

предисловии, какие именно стороны сношений человека с нечистою силою мы намерены

разработать в этой монографии.

После вступительного краткого обзора зарождения и развития человеческих верова-

ний и образования понятия о добрых и злых духах, мы, на основании выдающихся трудов

старых демонологов (XVI и XVII столетий) попытаемся представить картину воззрений на

этот предмет, господствовавших с Средние века и.последующие за ними ближайшие столе-

тия. Мы приведем в этом отделе ходячие мнения и россказни того времени о существовании

демонов их явлениях людям, о похищениях людей нечистою силою, о превращениях дьяво-

ла, о признаках одержимости им, о шабашах ведьм, о продаже души дьяволу, о колдунах, о

злобных и лукавых проделках нечистого.

В следующем отделе мы опишем тот мир бесплотных существ, который создала ра-

зыгравшаяся фантазия арийских народов, — фей, эльфов, кобольдов, гномов, хранителей

кладов, домашних демонов, ламий, лемуров и т.п. Сюда же будут включены сказания о при-

видениях, призраках, оборотнях и вампирах.

Третий отдел будет посвящен интереснейшей и полной драматизма странице из ис-

тории религиозного фанатизма — процессам ведьм и колдунов. Сюда войдет и описание тех

отделов тайных наук, магии и чародейства, которые рассматривались старинными судили-

щами, как явные свидетельства сношений человека с дьяволом. Здесь литературным мате-

риалом для нас послужат великолепная «История инквизиции» американского ученого

Чарльза Лие, с которой мы отчасти ознакомили уже наших читателей в ряде статей, напеча-

танных в «Вестнике» за 1901 год, и книга Лемана «Aberglaube und Zauberei».

Наконец, последний отдел нашей монографии будет составлен по обширной книге

Батайля «Le Diable au XIX siиcle». Тут будет представлен очерк всякого мракобесия, про-

цветавшего в цивилизованном мире в течение минувшего века.

ВСТУПЛЕНИЕ

РАЗВИТИЕ ПОНЯТИЯ О ДОБРЫХ И ЗЛЫХ ДУХАХ

Первобытное человечество, быть может, с самого момента появления своего на зем-

ле, быть может, несколько позже, т.е. тогда, когда оно пришло в состояние, в каком мы в

настоящее время видим низшие расы, испытывало потребность истолковать, объяснить и

сделать для себя понятными явления окружающей природы, побуждаемое к тому необхо-

димостью подчинить их себе, овладеть ими, обратить их себе в пользу. Но первобытный че-

ловек, это в высшей степени несовершенное существо, под влиянием своей любознательно-

сти мог выработать только такие объяснения, которые был в силах вместить его убогий ра-

зум. Поэтому первые попытки истолкования природы, составившие в конце концов свод

младенческих религиозных понятий человечества, и представляется нам, как беспорядоч-

ный сброд суеверий.

Первоначальной фазой религиозного понимания вселенной, предшествовавшей тол-

кованиям метафизическим, а впоследствии научным, был фетишизм. Это название, как из-

вестно, предложено Огюстом Контом. Фетишизм характеризуется склонностью рассматри-

вать все явления и все вообще предметы, одушевленные и неодушевленные, как живые су-

щества, обладающие волей и чувствами такими же, как у человека. Разница тут усматрива-

ется дикарем лишь в степени проявления этих свойств. Знаменитый французский проповед-

ник Боссюэт прекрасно характеризовал это духовное состояние первобытного человека сло-

вами: «Все было Бог, за исключением самого Бога». Все одушевлено, все живет собствен-

ной жизнью, все обладает волей, властью и могуществом, совершенно таинственным и не-

постижимым.

Первобытный человек олицетворяет природу. Она у него вся дышит жизнью и стра-

стью, и чем ярче и энергичнее проявляется сила и страсть, тем, очевидно, могущественнее

существо или явление. В этом отношении мы в наших детях можем видеть отражение души

дикаря. Ребенок ушибается о стул или стол и начинает в порыве мщения колотить эти

предметы; очевидно, он принимает их за живые существа, способные сознательно нанести

ему вред и чувствовать его удары. А дикий австралиец проникается глубочайшим благого-

вением к ружью белого человека, приносит ему в жертву цветы и плоды, молится перед

ним, чтобы оно его не убивало. И дикарь, и ребенок одинаково принимают карманные часы

за живое существо, когда они тикают; когда же они остановятся, то представляются нм

мертвыми. Таким путем первобытный разум доходит до олицетворения даже таких вещей,

как, например, тень, которая на дикаря производит такое же впечатление, как на животное.

Нечего и говорить о том, что если неодушевленные предметы одухотворялись, то предметы

и явления, обладавшие движением, — животные, огонь, вода, ветер, солнце и светила, в по-

нятиях дикаря являлись деятельнейшими участниками обыденного жизненного обихода.

Животные наравне с великими атмосферными явлениями сделались предметом поклонения

первобытного человека, и потому зоолатрия (поклонение животным) вошла в круг всех пер-

вобытных религий. Человек в своем младенчестве совсем еще не был проникнут гордели-

вым чувством своей власти над природой и не смел дерзостно мечтать о том, что он царь ее.

Наоборот, человек был просто человек, существо низшее, слабое и жалкое, животные же

были настоящие боги, сильные, страшные и таинственные. В самом деле, возьмем, напри-

мер, пресмыкающихся, в особенности змей. Как было не трепетать дикарю перед этими су-

ществами, обитающими где-то в таинственных подземных норах, бесшумно двигающимися,

внезапно появляющиеся и исчезающими, наконец, наносящими смертельные укусы? Оче-

видно, это существа страшные и могучие, существа, перед которыми человек слаб и ничто-

жен. И человек признавал могущество этих тварей, трепетал перед ними и молился им.

Итак, первобытный человек по необходимости должен был непрерывно оставаться

настороже, Он был окружен со всех сторон чем-то таинственным и страшным, что держало

его младенческий ум к какой-то непрерывной галлюцинации. Жизнь внешних чувств брала

постоянное преобладание над жизнью рассудка. Человек не мог, не в силах был делать пря-

мые и разумные выводы из своих наблюдений над окружающей природой и впадал в фанта-

стические толкования.

Немало должно было поражать воображение и разум первобытного человека явление

смерти, и дикарь усердно искал объяснений этого явления. Живое существо, падающее под

ударами дубины, представлялось явлением относительно понятным. Но как было понять и

объяснить естественную смерть от старости, от болезни? Туг, очевидно, вступали в игру ка-

кие-то совершенно непостижимые, во явно злые и враждебные человеку деятели. Поэтому-

то у многих дикарей и установилось непоколебимое убеждение или, правильнее сказать,

верование, что все, кто гибнет не от руки врага или вообще какой-нибудь очевидной причи-

ны, несомненно являются жертвами чьей-то злобной воли, чьего-то колдовства, и надо при-

нимать меры к тому, чтобы отыскать виновника такой смерти, покарать его и лишить его на

будущее время способности вредить. Вдобавок, для дикаря умереть вовсе не значит утра-

тить жизнь. Умереть значит принять другую форму существования, перейти от одного бы-

тия к другому. Умершее существо какое бы оно ни было, продолжает существовать, сохра-

няет за собою все свои страсти, которые при том со смертью выигрывают в силе и напряже-

нии. И это верование чрезвычайно цепко держится у людей в упорно переживает все ступе-

ни духовного развития. Суеверия, касающиеся мертвецов, их явлений перед живыми, их за-

гробной жизни, их беспрестанного вмешательства в существование живых людей, до сих

пор пережили и остаются у всех даже цивилизованных народов. Покойник покидает свою

бренную оболочку, но его дух живет и бодрствует и продолжает интересоваться делами ми-

ра, который он покинул, и принимать в них участие. У африканских народов на этой почве

укрепилось бесчисленное множество суеверий. У них, например, животные, убитые на охо-

те, возбуждают немало забот. Душа убитого животного, как представляется дикарю, будет

мстить за свою смерть, и надлежит принять известные миры для того, чтобы охранить себя

от этого мщения. Отсюда целый ряд суеверных обрядов, мастерами которых являются ме-

стные жрецы и колдуны. Наши самоеды, убив белого медведя, которого они считают чрез-

вычайно страшным животным, стараются его уверить, что убили его не они, самоеды, а

русские, а потому и мстить за это надо русским.

Само собой разумеется, что нет возможности справиться со всем этим сонмом неви-

димых сил простыми общедоступными средствами и способами. В самом деле, перед пер-

вобытным человеком встает грозный вопрос: как одолеть злобу, коварство и капризные

страсти всех этих невидимых существ, как заставить их служить себе, вместо того чтобы

вредить? Из этой потребности поладить с невидимым миром и возникло колдовство, чаро-

действо, волхвование. Несомненно, что во всех первобытных религиях первыми жрецами

были простые колдуны, и если впоследствии, когда религии уже более или менее оформи-

лись, когда образовалось обособившееся жреческое сословие, мы видим, что оно вступает в

ярую борьбу с разными чародеями и кудесниками, то должны объяснять себе это, как про-

стую ремесленную ревность. Народ еще продолжает верить в своих старых кудесников и

обращается к их содействию. В ущерб авторитету и материальной выгоде жреческого со-

словия. Отсюда весьма понятное раздражение жрецов.

Всю первобытную историю образования верований человечества мы можем резюми-

ровать в следующих кратких положениях. Человечество начало с того, что представило себе

все тела и явления вселенной живыми существами, одаренными волей и страстями. Среди

этих существ наибольшим вниманием и почитанием человека пользовались те, с которыми

он входил в ближайшие отношения и которые проявляли свою волю и страсти с наиболь-

шей энергией. Впоследствии мало-помалу эти первоначальные понятия обобщились и

предметы внешнего мира облеклись в божественную натуру.

Но такое представление о фетишизме до сих пор еще не всеми разделяется. Иные

ученые богословы до сих пор убеждены, что каждый народ первоначально обладает врож-

денным понятием о едином высшем существе. Если же впоследствии впадает в грубое мно-

гобожие, то это превращение воззрений будет уже не естественным развитием, а наоборот,

искажением и вырождением первоначального правильного религиозного воззрения. Среди

миссионеров находились даже такие, которые разные языческие религии рассматривали

просто-напросто, как изобретения дьявола, навязанные простодушным людям. Нам, конеч-

но, будет здесь неуместно входить в рассмотрение и оценку этих общих взглядов, и мы

упоминаем о них только для полноты.

Из предыдущего кратчайшего обзора возникновения и развития верований можно

видеть, каким путем в человечестве разрабатывалось понятие о добре и зле. В бесчисленном

сонме существ, которые окружали человека в жизни, он сразу должен был отличить тех, ко-

торые были для него благодетельны, от тех, которые были зловредны. Так и наметилось

первое понятие о добрых и злых духах, и нам известно лишь небольшое число религий, ко-

торые были свободны от этой двойственности представления о высших существах. Другими

словами, мало таких религий, которые не различали бы благих божеств от злых, богов, от

демонов. С наибольшей полнотой и силой этот дуализм выразился в религии древних

иранцев, которые изложили свое учение в знаменитой «Зенд-Авесте». Здесь мы видим яркое

олицетворение и воплощение доброго начала в Ахура-Мазде (Ормузде) и злого — в Ангро-

Майньюсе (Аримане). Таким-то путем злое начало, злой дух приобрел полные права граж-

данства в религиозных представлениях народных масс.

Каждый раз, когда народ меняет свою прародительскую религию на новую, наблю-

дается одно и то же неизменное явление: боги старой веры превращаются в демонов новой

веры, и вместе с тем вся богослужебная обрядность старой веры становится чародейством и

колдовством перед лицом новой веры. Так вышло с первобытной арийской религией, изло-

женной в «Ведах». Древние индийские божества девы превратились в злых демонов (даева)

«Зенд-Авесты». Боги древней Греции и Рима в глазах отцов христианской церкви преврати-

лись в демонов и злых духов.

Таким-то путем и наша Европа, к своему великому бедствию, унаследовала от древ-

него первобытного язычества с бесконечной грудой всяких суеверий и верование в нечис-

тую силу. Новая вера, т.е. христианство, всеми мерами боролась с этими суевериями. Сущ-

ность этого враждебного столкновения между языческими и христианскими воззрениями на

дьявола очень легко понять и уяснять себе. Язычник не только верит в существование злого

духа, но и служит ему. Злой дух для него такое же божество, как и добрый дух. Притом, с

добрым божеством ему не представляется никакой надобности и хлопотать с особенным

усердием.. Он всегда и без того уверен в добром расположении к нему благодетельных бо-

жеств. Иное дело злые боги. Их надо расположить в свою пользу иначе от них, кроме зла и

вреда ничего и не жди. Поэтому культ злого духа в первобытном человечестве разработан

был гораздо глубже, подробнее и обстоятельнее нежели культ благодетельных богов. Отсю-

да и нарождение колдовства, как посреднической инстанции между человеком и миром бо-

гов.

Христианство же стало по отношению к злому духу совершенно на другую точку.

Признавая формально его существование, не думая его отрицать, введя это положение в

догмат, оно объявило злого духа «сатаною» (т.е. противником), врагом благого божества,

как бы противоположением божества. Богу довлеет поклонение, сатане же лишь ужас. От-

ринуться сатаны значит служить и угождать Богу. Всякая попытка обращения к сатане, как

к высшему духу, является богоотступничеством.

И вот народ, все еще пропитанный духом своего древнего язычества, никак не мог

или не хотел понять и принять это новое воззрение на духа мрака и зла: для него он все еще

был бог, и он служил ему, угождал ему, в чаянии благодати. Вот в чем состояла вся суть то-

го конфликта между народными воззрениями и христианством, носители и хранители кото-

рого и вели с этими старыми языческими воззрениями ожесточенную борьбу чуть не тысячу

лет подряд.

ОТДЕЛ ПЕРВЫЙ

Воззрения на нечистую силу и сказания о ней в средние века

I. МНЕНИЯ О СУЩЕСТВОВАНИИ НЕЧИСТОЙ СИЛЫ

Всего любопытнее изучать взгляды на существование демонов и их деятельность

среди людей по сочинениям писателей XVI и XVII столетий. Любопытно в этих сочинениях

то, что в одних из них авторы совершенно открыто разделяют еще все грубейшие суеверия

своего времени, в других же обнаруживается уже дух сомнения и критики. Но и те, и другие

дают нам драгоценнейший материал для суждения о ходячих представлениях и верованиях

насчет демона и сношений с ним людей.

Пользуясь здесь этим изобильными источником, мы можем дать полную картину

суеверий в том виде, как они существовали на Западе в течение Средних веков, а также и в

последующие ближайшие к ним столетия. Начнем с основного вопроса, касающегося само-

го существования дьявола. Знаменитый автор «Демономании» Боден в предисловии своей

книги, изданной в XVII столетии и пользовавшейся в свое время громадной известностью,

между прочим говорит: «Невежды думают, что все рассказы о колдунах и чародеях, кото-

рые они слышат, невероятны. Безбожники и лжеученые не хотят признать то, что они видят,

и, не зная причины того, что видят, отрицают виденное. А колдуны и чародеи смеются над

ними по двум главным причинам: во-первых, чтобы отвести от себя подозрение, а во-

вторых, чтобы обеспечить торжество царства Сатаны». Как видно, человек глубоко верил во

всю чертовщину своего времени.

Другой ученый демонолог, Гийон, тоже жестоко ополчается на неверующих в злого

духа. Он свято верит в рассказы о чертях, поселившихся в некоторых домах и выживших

оттуда людей, в злых духов, живущих в пустынных местах и пугающих проезжих. Он ди-

вится, что находятся люди, которые могут не верить таким несомненным вещам. Он приво-

дит свидетельство знаменитого путешественника Марко Поло. При описании некоей пус-

тыни, называемой Лоп, лежащей на границе великой Турции и тянущейся на протяжении 25

или 30 дней пути, он упоминает, что путешественники испытывают в ней чрезвычайные

опасности. Дело в том, что в этой пустыне свирепствуют злые духи, которые производят

разные обманы чувств.

Путешественникам рекомендуется ни на минуту не отставать от своих спутников,

иначе они неминуемо погибнут, потому что злые духи сейчас же примут вид их спутников,

будут их манить и кликать по имени и отвлекут в сторону, и они заблудятся и погибнут. И в

этой же пустыне часто слышны в воздухе звуки и аккорды разных музыкальных инструмен-

тов, а потому, — заключает Марко Поло, — пустыня сия весьма опасна и гибельна для пу-

тешествия».

Далее тот же Гийон ссылается на свидетельства святых, живших в Египетской пус-

тыне, например, Антония и Павла Отшельника, которые утверждают, что эта пустыня полна

демонов. Так, святой Антоний видел на дороге фигуру какого-то чудовищного всадника,

похожего на кентавра. Антоний даже обращался к нему с просьбой показать ему дорогу к

келье Павла Отшельника. Чудовищный всадник что-то проговорил в ответ, но его слов

нельзя было понять. Он, однако, показал дорогу рукою, а затем умчался во всю прыть. Свя-

той Антоний, однако же, не убоялся этого страшного явления и продолжал свой путь. Но

как только он спустился в небольшую каменистую лощину, лежавшую по дороге, перед ним

явилось новое чудище. Он увидел перед собою какого-то низенького человечка, чрезвычай-

но уродливого и безобразного, с большим крючковатым носом и двумя рогами, ужасным

образом торчавшими из его лба; ноги чудовища были козлиные. Святой Антоний не убоял-

ся и этого явления и смело шел вперед. Тогда чудовище, как бы в знак доброго расположе-

ния, подало ему фиников и пальмовых плодов. Святой остановился и заговорил с чудови-

щем, спросил, что оно такое и что делает в пустыне. Чудище же отвечало: «Я смертный и

один из граждан и обитателей этой пустыни, которых язычники и идолопоклонники в своем

ослеплении боготворят и почитают под именем фавнов, панов, сатиров и инкубов. И я при-

шел сюда от имени своих, которые меня к тебе послали, просить тебя, чтобы ты был мило-

стив, помолился Господу Богу за нас несчастных, ибо мы знаем, что Он пришел в сей мир

для спасения всех людей и что звук слов Его распространился по всей земле». Так говорило

это чудище, и святой Антоний, слушая его. Плакал радостными слезами.

Продолжаем дальше цитировать того же Гийона. Он рассказывает, что в Ирландии

злые духи часто попадаются в горах. «Многие из местных жителей, — говорит он, — пола-

гают, что это ложные видения, зависящие будто бы от того, что жители употребляют в пи-

щу говядину и охмеляющие напитки. Но я знаю от англичан, которые там жили, — продол-

жает Гийон, — что в горах действительно водятся злые духи, которые пугают путешествен-

ников днем и ночью».

Затем в какой-то пустыне, которой Гийон не называет, черти кидают перед путеше-

ственниками золотые и серебряные вещи, которые, однако же, тотчас исчезают из глаз.

В Аравийской пустыне свирепствуют демоны, выделывающие такие страсти, при ви-

де которых путники падают без чувств. Однажды, когда через эту пустыню шел караван

(Гийон добросовестно указывает даже день и час этого происшествия — 6–го июля, 5 часов

утра), внезапно раздался громкий голос, который говорил: «Мы давно уже идем вместе с

вами. Погода отличная, будем идти все прямо». Кто-то из бывших в караване арабов отве-

чал на эти слова: «Путник, я тебя не знаю, иди своей дорогой». Но как только были произ-

несены эти слова, злой дух так напугал путешественников, что они совершенно растеря-

лись, остановились и не решались идти дальше. Но чем напугал — об этом история умалчи-

вает.

Путешественник Торквемада пишет, что в Норвегии на реке Черной являются какие-

то духи, которые играют на музыкальных инструментах, и это всегда служит знаком скорой

смерти кого-нибудь из знатных людей той местности.

В Германии, в городе Ротвиле, в 1545 году дьявол ходил по многолюдной площади

среди бела дня. Граждане города видели его и пришли в неимоверный испуг. Они знали, что

дьявол являлся раньше в одном соседнем городе и весь тот город спалил. И они боялись,

что то же самое будет с их городом. Ради этого все горожане стали поститься и молиться, и

только таким экстренным благочестием им удалось удалить дьявола из своего города.

Совсем в ином духе повествует автор XVI столетия Лафатер, написавший книгу о

привидениях, чудесах, явлениях духов и т.д., изданную в 1571 году. Он настроен скептиче-

ски по отношению ко всякого рода сверхъестественным явлениям. Он в своей книге описы-

вает множество разных чудес, но все они у него объясняются либо какими-нибудь естест-

венными причинами, или злонамеренным шарлатанством. Вот, например, одна из переда-

ваемых им историй. Люди, достойные веры, сообщали ему, что в 1569 году в городе Аугс-

бурге в одном доме служанка и несколько служителей отозвались весьма непочтительно об

иезуитах. Узнав об этом, один иезуит пришел к их хозяину и сказал ему, что он заставит их

в скором времени думать иначе. И вот он переоделся дьяволом и спрятался в доме. Служан-

ка как раз пошла за чем-то, наткнулась на этого дьявола и, разумеется, от страха не взвидела

света. Убежав от черта, она рассказала потом о нем другим служителям. Среди них нашелся

какой-то храбрец. Он пошел в то место, где сидел дьявол, и когда тот на него кинулся,

храбрый служитель выхватил кинжал и проткнул им дьявола насквозь. Тот тут же растянул-

ся замертво. Эта история, прибавляет Лафатер, была потом изложена в немецких стихах и

напечатана.

II. ЯВЛЕНИЯ ДЬЯВОЛА ЛЮДЯМ

Любимым местом появления дьявола перед людьми обычно считались перекрестки

дорог, леса, старые заброшенные языческие капища, наконец, золотые россыпи, рудники и

места, где зарыты клады. Само собой разумеется, что нечистому не было никакого сущест-

венного препятствия появляться людям и во всякого рода других местах, в том числе даже в

монастырях и храмах. Автор книги о видениях и привидениях, изданной в XVII столетии,

Лелуайе, рассказывает несколько любопытных историй, которые в его время, надо думать,

передавались из уст в уста. Вот одна из них.

Некий жандарм, по имени Гюг, всю жизнь свою кутил и пьянствовал и даже слегка

подозревался в ереси. И вот наступил час его смерти. Он лежал больной на смертном одре.

В это время перед ним вдруг предстала огромнейшая толпа каких-то людей, и один из них,

имевший вид предводителя, спросил умирающего: «Признаешь ли ты меня, Гюг?». — «А

кто ты?», спросил Гюг. Пришлец отвечал: «Я могущественнейший из могущественных и

богатейший из богачей. Коли хочешь, я могу избавить тебя от смерти и сделаю так, что ты

еще долго будешь жить. А чтобы ты не сомневался в том, что я тебе говорю сущую правду,

знай, что император Конрад в этот час сделался мирным обладателем своей империи и по-

корил Германию и Италию в самое короткое время». Он и еще что-то говорил ему о разных

событиях, в то время происходивших в мире. Когда Гюг выслушал его, то поднял правую

руку, чтобы сотворить крестное знамение, сказав при этом: «Именем Бога и Господа моего

Иисуса Христа свидетельствую, что ты никто иной как сам дьявол». Тогда дьявол ему ска-

зал: «Не поднимай своей руки против меня». И вслед за тем тотчас же вся эта толпа исчезла,

как дым, а Гюг в тот же день к вечеру умер.

Вот еще история, рассказываемая тем же автором:

Во время Фридриха II в городе Фрейбурге жил один молодой человек, который стра-

стно влюбился в девицу, жившую в том же городе. Он отыскал колдуна и посулил ему хо-

рошо заплатить, если тот посредством чародейства устроит так, что девица ответит на лю-

бовь своего воздыхателя. Колдун пришел за ним в глухую ночь и привел его в какой-то по-

греб в уединенной постройке. Там колдун начертил волшебный круг и какие-то фигуры и

письмена, вошел сам в начерченный круг и ввел в него юношу, потом стаи делать заклина-

ния, и на них толпою явились духи в самых разнообразных видах и образах. Самый злоб-

ный из всех этих дьяволов принял видь той самой девицы, в которую был влюблен юноша.

Девица-оборотень подошла к кругу с обольстительною улыбкою. Юноша же, ослепленный

своею любовью, простер к ней руки и сделал это так неосторожно, что его руки выступили

за черту магического круга. А дьяволу только этого и надо было. Он тотчас же ухватил не-

осторожного любовника за руку, выдернул его из круга и, взмахнув им два или три раза,

размозжил ему голову о стену погреба, мертвое же тело швырнул назад в круг, и затея вся

толпа демонов исчезла. Мертвое тело навалилось на колдуна, и тот, несмотря на все усилия,

никак не мог из-под него выкарабкаться и вдобавок не осмеливался выступить за черту кру-

га. И только утром люди, услышав его стоны и крики, вошли в погреб и вынесли оттуда

мертвое тело юноши и полумертвого от страха колдуна.

Тот же Лелуайе, добрый католик, не упускает случая пустить камень в огород нечес-

тивых гугенотов. «Многие еретики и ересиархи нашего времени, — пишет он, — также не

чуждаются сношений с дьяволом и удостаиваются его посещений. Так, у самого Лютера

был знакомый дьявол, и сей ересиарх, т.е. Лютер, был так бесстыден, что открыто заявлял

об этом в своих сочинениях. В одном месте этих сочинений Лютер утверждает даже, что он

со своим дьяволом состоит в многолетней и самой тесной дружбе, так что они съели вместе

целый бочонок соли. Дьявол этот очень часто его посещал, будил его иногда по ночам и по-

буждал его писать сочинения против церковной службы, причем сам заботливо подбирал

для этих сочинений доводы и доказательства».

И не один Лютер из числа тогдашних ересиархов обвинялся католиками в сношениях

с дьяволом. Так, например, про Цвингли Лелуайе приводить такой рассказ. Однажды ночью

этот ученый богослов впал в глубокое размышление по поводу слов Спасителя: «Сие есть

тело Мое». В эту минуту явился перед ним какой-то дух, не то черный, не то белый, этого

Цвингли не мог рассмотреть, и стал ему внушать и убеждать его, что эти слова надо пони-

мать не в прямом, а в переносном смысле, т.е. что ими обозначается не действительное при-

сутствие в причастии тела Христова, а только лишь обрядовое обозначение его.

Существует рассказ об одном из учеников Лютера. Дьявол явился перед ним в то

время, как он лежал на смертном одре, подошел к нему, схватил его и с такой силой ударил

его о ложе, что тот тут же испустил дух.

Базельский священник Эразм Альберт подвергся такой же участи. За три дня до

смерти в комнате, где он лежал, внезапно появился гигантского роста дьявол, и это тут же

было сочтено за предзнаменование близкой смерти этого еретика.

В 40-х годах XVII столетия случилось знаменитое дело в монастыре святой Елизаве-

ты в городке Лувье, во Франции. Чуть не все монахини этой обители один прекрасный день

оказались одержимыми дьяволом. Духовное начальство произвело тогда строжайшее рас-

следование этого ела, и до нас дошли подробные описания его. Приводим здесь показания

некоторых монахинь. Одна из них, сестра Мария, утверждала, например, что перед ее гла-

зами явились какие-то ужасные образы. Один из них имел вид старца с большою бородою.

Он явился перед монахиней в четыре часа утра, без церемонии вошел к ней в келью, уселся

на ее ложе и держал к ней такую речь: «Я сейчас видел сестру Магдалину. Как она зла! Она

вся будет наша, а вот другую нам не удастся соблазнить». Благочестивая сестра Мария ско-

ро опомнилась и сотворила крестное знамение. После которого видение исчезло. В другой

раз перед той же монахиней явился демон в другой форме. Монахиня была в эту минуту на

чердаке и увидела перед собою, в окне, выходившем в другое отделение чердака, громад-

ную черную голову. Голова эта уставилась на нее глазами и долго смотрела в упор, приведя

благочестивую сестру в неописуемый ужас. Однако, страх не помешал ей в свою очередь

внимательно рассмотреть призрак, который мало-помалу начал бледнеть и затем исчез. По-

сле того монахиня, оправившись от страха, заглянула в то отделение чердака, откуда выгля-

дывал дьявол, но там уже никого не было. Однако же, когда она вошла туда, веревки, на ко-

торых было развешено белье, сами собою развязались и свернулись в мотки, а белье упало

на пол. Такого рода происшествия, т.е. падение вещей на пол, опрокидывание мебели, а

также всякие шумы, стука и грохоты то и дело раздавались по всему монастырю все время,

пока в нем хозяйничали черти.

Немало случаев явления чертей описывается в книге ученого аббата Крепе «О злобе

сатаны и злых духов», изданной в, конце XVI столетия. Он, например, рассказывает об од-

ной греховоднице, которая состояла в связи с духовным лицом. После смерти этого своего

утешителя она не имела покоя по ночам, потому что к ней являлся демон, мучивший ее все

ночи напролет. Ее надоумили принести полное покаяние во всех прегрешениях, и как толь-

ко она это исполнила, дьявол-мучитель тотчас же отстал от нее.

В монастыре, которым управлял Крепэ, сохранилось предание о благочестивом ино-

ке, умершем почти за сто лет перед тем. Однажды во время ужасной грозы, когда все мона-

хи усердно молились, собравшись в церкви, упомянутый благочестивый инок увидал дьяво-

ла, который носился посреди молний, влетел с ними в церковь и намеревался в ней все пе-

реломать, разрушить и осквернить. Благочестивый инок предстал перед дьяволом с распя-

тием в руках и повелел ему Христовым именем выйти из храма. И дьявол был вынужден

беспрекословно ему повиноваться.

Очень страшная история случилась некогда в Риме. О ней повествует некто Жан Де-

корр, автор сборника разных чудесных историй, напечатанного в 1584 году. Какой-то моло-

дой человек, сын очень бедных родителей, вел разгульную жизнь, и при том нрава был

чрезвычайно злобного. Не поладивши с отцом, он жестоко с ним поругался и даже побил

старика. В пылу этой схватки им овладело такое бешенство, что он воззвал к нечистому ду-

ху и изъявил желание продать ему свою душу. Дело происходило в какой-то деревушке в

окрестностях Рима. После описанной ссоры с отцом юноша покинул отчий дом и отправил-

ся в Рим, все еще полный мыслью устроить своему отцу какую-нибудь штуку, еще погаже

тех, которые он раньше делал. Дорогою он повстречал дьявола, который принял вид очень

грязного и неопрятного человека, в старой рваной одежде, с растрепанными волосами и бо-

родой и очень злым лицом. Дьявол спросил юношу, чем он так расстроен и озабочен. Тот

рассказал ему о своей ссоре с отцом и о своем страстном желании как-нибудь покрепче на-

солить ему. Выслушав его рассказ, дьявол ему отвечал, что он как раз находится в таком же

самом положении, что он тоже рассорился с отцом и жаждет ему отомстить. Поэтому, дес-

кать, им лучше всего будет вступить в союз и действовать заодно. На том и порешили. На

ночь они остановились в гостинице и улеглись спать в одной комнате. Ио едва юноша за-

снул, как злобный компаньон схватил его за горло и начал душить и наверное задушил бы,

если бы блудный сын, проснувшись, не успел вовремя, призвать имя Божье. Как только это

имя было произнесено, злой дух мгновенно исчез, но при этом так потряс весь дом, что он

едва не разрушился. Этот урок пошел на пользу блудному сыну, который после того испра-

вился, покаялся и вел примерную жизнь.

Ученый немецкий богослов Годельман рассказывает случай, происшедший в Вюр-

тенберге, в то время, когда Годельман учился в тамошней академии (Годельман жил в XVI

столетии). К одному из профессоров этой академии однажды кто-то громко постучался в

дверь. Слуга отворил дверь и увидел перед собою человека в очень странном костюме. На

вопрос, что ему нужно, посетитель отвечал, что желает говорить с профессором. Тот прика-

зал его принять. Посетитель немедленно задал профессору несколько трудных богослов-

ских вопросов, на которые опытный ученый, заматеревший в диспутах, немедленно дал от-

веты. Тогда посетитель предложил вопросы еще более трудные, и ученый сказал ему: «Ты

ставишь меня в большое затруднение, потому что мне теперь некогда, я занят. А вот тебе

книга; в ней ты найдешь то, что тебе; нужно». Но когда посетитель взял книгу, ученый уви-

дал, что у него вместо руки с пальцами — лапа с когтями, как у хищной птицы. Узнав по

этой примете дьявола, ученый сказал ему: «Так это ты? Выслушай же, что было сказано о

тебе». И, открыв Библию, ученый показал ему в книге Бытия слова: «Семя жены сотрет гла-

ву змия». Раздраженный дьявол в великом смущении и гневе исчез, но при этом произвел

страшный грохот, разбил чернильницу и разлил чернила и оставил после себя гнусный

смрад, который долго еще слышался в доме

Гулар, автор книги «Сокровище чудесных и памяти достойных историй вашего вре-

мени», изданной в 1600 году, сообщает в этой книге следующий случай. В городе Фрейбер-

ге дьявол в человеческом образе явился одному больному. Он показал ему какую-то книгу и

убеждал его покаяться во всех своих грехах, какие только он может припомнить. Грехи эти,

по словам таинственного посетителя, следовало записать в ту книгу, которую он предъявля-

ли. Больной сначала испугался, и страх отнял у него язык. Но он скоро оправился, изъявил

согласие продиктовать свои грехи, но только требовал, чтобы пришлец предварительно на-

писал в своей книге крупными буквами библейские слова: «Семя жены сотрет главу змия».

Как и в предыдущем рассказе, дьявол мгновенно исчез, наполнив весь дом невыносимым

смрадом. Очевидно, приведенным словам Библии в Средние века приписывалась капиталь-

ная чертогонная сила.

У того же Гулара находим еще следующий рассказ. Какой-то монах Фома повздорил

с другим монахом своего монастыря. Между ними началась жестокая ссора, во время кото-

рой они осыпали один другого скверною бранью. Наконец, наругавшись вдоволь, разо-

шлись, и Фома, чтобы несколько успокоиться и развлечься, пошел прогуляться в ближний

лес. Там он повстречал какого-то человека в длинном платье, с черной бородой. Вид его

был безобразен, а взгляд ужасен. Фома спросил его, куда он идет. Незнакомец отвечал, что

у него убежала верховая лошадь, и что он ходит и ищет ее. Пошли вместе, в скоро дошли до

глубокого ручья. Монах начал было разуваться, чтобы перейти вброд, но спутник убедил

его сесть на него верхом и брался перенести его через воду. Фома уселся на него к охватил

его шею руками. Но в эту минуту, опустив глаза, он увидел, что ноги его спутника имеют

самую странную и чудовищную форму. Удивленный и испуганный, он начал творить мо-

литву. Услыша святые слова, спутник тотчас сбросил его с себя и кинулся вперед с такою

стремительностью, что с треском повалил своим телом огромный дуб и переломал на нем

все ветви. Фома же долгое время лежал полумертвый от страха.

III. ПОХИЩЕНИЕ ЛЮДЕЙ НЕЧИСТОЙ СИЛОЙ

Выражения: «черт унес», «черт побрал» и т.д., стали общеупотребительными почти у

всех европейских народов. Пошли же эти выражения в ход, очевидно, из тех бесчисленных

историй и сказаний о похищении нечистой силой людей, которые существуют у всех наро-

дов. Мы передадим несколько историй этого рода, попавших в демонологические сочине-

ния, вроде упомянутых книг Крепэ, Гулара и других.

В 1551 году случилось такое происшествие в одном немецком городке в день Трои-

цы. Народ веселился, пьянствовал, гулял. Среди гуляк особенно отличалась одна баба, ко-

торая поминутно поминала в речи черта. И вот вдруг какая-то невидимая сила подхватила

ее, выволокла за, дверь на улицу и подняла на воздух. Все бывшие в доме кинулись вслед за

нею на улицу. Они видели, как несчастную бабу несло по воздуху, как она пролетела над

всей деревней и как была потом брошена на землю посреди поля. Ее нашли на земле уже

бездыханною. Эта история рассказана в книге Иоганна Вира, представляющей обширный

сборник всяких историй о проделках дьявола, колдунов, ведьм и т.д.

У Гулара рассказывается история одного пьяницы, который во хмелю принялся раз-

глагольствовать о том, что у него, наверное, нет никакой души, что все разговоры о душе

сущий вздор, потому что никто никогда не видал души. В это время один из собутыльников

предложил ему продать свою душу, коли он ее ни во что не ставит, за бутылку вина. Пьяни-

ца охотно согласился, и как только этот торг состоялся, покупатель тотчас схватил его и

вместе с ним пропал из глаз присутствовавших.

Крепэ рассказывает о каком-то маклак, который занимался торговлей хлебом. Одна-

жды по случаю торговых неудач озлившийся маклак обратился к дьяволу и призвал его к

себе на помощь. Дьявол немедленно явился, схватил маклака, мгновенно вознес его на вер-

шину дуба и оттуда сбросил на землю, о которую он и расшибся до смерти.

У Лелуайе рассказывается такое происшествие. Дело было в Польше. Какой-то ана-

баптист однажды собрал своих приверженцев на проповедь, обещая им, что они увидят во-

очию, как ни него во время проповеди снизойдет Святой Дух. Однако, на деле вышло иное,

ибо, — замечает благочестивый автор, — Дух Святой не нисходит на еретиков. Вместо него

на анабаптиста кинулся дьявол, которого видели все присутствовавшие своими глазами,

поднял его на воздух, мял его и трепал, а затем окунул вниз головою в воду, и держал в этой

позиции, покуда он не захлебнулся.

Чрезвычайно неприятное происшествие в этом роде, передаваемое Жаном Декорром,

о которого мы уже упоминали выше, случилось с судьей в городе Маконе, во Франции.

Этот судебный чин был колдун. Черти, с которыми он что-то не поладил, однажды накину-

лись на него во время обеда, подхватили, выволокли на улицу, подняли на воздух и три раза

промчали вокруг города, на глазах многих жителей, со страхом и ужасом смотревших на

этого воздухоплавателя. Все слышали, как несчастный вопил: «Помогите, помогите!». Чем

эта история окончилась — почтенный автор не сообщает.

Вот еще история одного солдата, довольно пространно рассказанная в книге Гулара.

Этот воин во время путешествия по Бранденбургу внезапно захворал и остановился в гос-

тинице. Бывшие с ним деньги он отдал хозяйке гостиницы, прося ее поберечь их, покуда он

болен. Через несколько дней он выздоровел и просил хозяйку отдать ему его деньги. Но та

уже успела посоветоваться со своим мужем, и они вместе порешили присвоить себе эти

деньги. Поэтому на спрос постояльца она отвечала, что никаких денег он ей не давал и сво-

им требованием наносит ей бесчестье. Раздраженный постоялец раскричался на нее, назы-

вая ее воровкой. На крики прибежал муж хозяйки, разумеется, заступился за жену и вытол-

кал постояльца вон; тот выхватил меч и ударил им в дверь. Хозяин же принялся кричать ка-

раул, и людям, сбежавшимся на его крики, стал жаловаться на солдата, что тот хотел силою

ворваться в дом и ограбить его. Солдата немедленно арестовали и заключили в тюрьму, по-

том судили и решили приговорить к смерти. И вот в тот самый день, когда солдату должны

были объявить приговор, к нему явился дьявол и сказал ему, что он приговорен к смерти, но

что если он пожелает продать свою душу, то останется цел и невредим и выйдет на свободу.

Однако, арестант ответил искусителю, что он согласится скорее умереть невинным, нежели

спасти свою жизнь таким способом. Дьявол настаивал на том, что осужденному угрожает

неминуемая опасность, и что если он не желает отдавать свою душу, то он, дьявол, поможет

ему и так, даром. Он внушил солдату, чтобы тот, когда его призовут в суд, сказал, что он

желает иметь защитника. А защитник, т.е. сам дьявол, будет находиться там же на суде, и

солдат его может узнать по синему колпаку, который будет надет у него на голове. Солдат

на это согласился. На другой день во время суда он потребовал себе защитника, и ему это

было разрешено. Дьявол тотчас выступил в адвокатской роли и со всеми подробностями

рассказал, как было дело, причем с точностью указал, где спрятаны деньги, похищенные у

солдата. Хозяин гостиницы, видя, что ему приходится плохо, отпирался от взводимых на

него обвинений, причем в виде клятвы произнес, что пускай де унесет меня дьявол, ежели я

присвоил себе солдатские деньги. При этих словах адвокат в синем колпаке мгновенно ки-

нулся на него, схватил его в охапку, выводок из зала заседания суда и поднялся е ним на

воздух, взлетая все выше и выше до тех пор, пока не скрылся совершенно из глаз. Автор

этого сообщения приводит свидетельство какого-то лица, удостоверяющего, что событие

произошло в 1541 году, и что солдат этот возвращался из Венгрии.

Тот же автор рассказывает о каком-то дворянине, который имел дурную привычку

призывать черта во всех затруднительных случаях жизни. Однажды ночью, проезжая в со-

провождении своего слуги по пустынной дороге, он вдруг был окружен целой толпой злых

духов, которые схватили его и повлекли. Но слуге, человеку весьма благочестивому, стало

жалко своего барина, и он, стремясь спасти его от чертей, крепко обнял его, творя молитву.

Черти тщетно кричали ему, чтобы он бросил своего барина, и рвали его из рук слуги. Они

ничего не могли сделать, и барин-богохульник был таким образом спасен своим слугой

Вот еще история из сборника Гулара. В Саксонии одна очень богатая девица дала

обещание выйти замуж за красивого, но очень бедного молодого человека. Жених, однако,

плохо верил ее обещанию и не раз говорил ей, что она, такая богатая, очень легко может

изменить свое решение и выйти замуж за другого, который ей будет более под пару. Де-

вушку чрезвычайно раздражали эти сомнения жениха и она однажды сказала ему: «Если я

пойду замуж за другого, то пусть меня черт унесет в самый день моей свадьбы. И вот слу-

чилось то, чего опасался бедный жених. Богатая девушка разлюбила его и дала слово дру-

гому. Прежний жених напомнил было ей о ее страшной клятве, но она только посмеялась и

продолжала деятельно готовиться к свадьбе. Однако, в самый день свадьбы молодой было

что-то не по себе, она видимо задумывалась и беспокоилась. Во время свадебного пира во

двор дома въехали двое незнакомых хозяевам всадников. Их приняли, как гостей, ввели в

зал, где происходило пиршество. Когда все вышли из-за стола и начали танцевать, хозяева

дома попросили одного из этих гостей протанцевать с новобрачной. Он подал ей руку и об-

вел ее кругом зала. Потом в присутствии родителей, родственников и друзей он с громкими

криками схватил ее, вынес на двор и поднялся с нею на воздух. И затем в мгновение ока он

исчез из глаз со своею добычей и в ту же минуту исчезли его спутники и их лошади. Роди-

тели, в предположении, что их дочь была брошена где-нибудь оземь, искали ее целый день,

чтобы похоронить, но не нашли. А на следующий день к ним явились те же два всадника и

отдали им всю одежду и украшения новобрачной, сказав при этом, что Бог предал в их

власть только ее тело и душу, а одежду и вещи они должны возвратить. И, сказав это, они

вновь исчезли из глаз.

Один человек гостил у своего родственника в Неаполе. Однажды ночью он услыхал

отчаянные вопли: кто-то призывал к себе на помощь. Тот человек зажег свечку и бросился

на крики. Добежав до места, откуда они раздавались, он увидал какую-то ужасную фигуру,

которая схватила и влекла куда-то какого-то молодого человека. Несчастный кричал и от-

бивался изо всех сил. Когда же он увидел человека, вышедшего к нему на помощь, он рва-

нулся к нему и с отчаянием ухватился за его одежду. Оба они начали громко творить мо-

литвы, и ужасный призрак тотчас исчез. Спаситель привел спасенного к себе в дом и долго

не миг его успокоить. Когда же тот, наконец, пришел в себя, то рассказал своему освободи-

телю, что он очень нехорошо себя вел и был тая груб и непочтителен со своими родителя-

ми, что те его прокляли и выгнали из дому. И как только он вышел из родительского дома,

злой дух тотчас и напал на него.

Один человек, житель Гейдельберга, однажды куда-то ездил в другой город, и когда

возвращался домой, то невдалеке от родного города встретил всадника. Они разговорились,

и всадник предложил ему сесть сзади его на лошадь. Взобравшись на коня, путник хотел

ухватиться за всадника, чтобы крепче держаться на спине лошади, но всадник вдруг мгно-

венно исчез у него из глаз. В ту же минуту конь взвился на воздух и, поднявшись на значи-

тельную высоту, сбросил человека на землю. Он упал и так расшибся, что несколько часов

не мог двинуть ни рукой, ни ногой.

Жан Декорр рассказывает такого рода историю. В Сицилии жал однажды молодой

человек, предававшийся всякого рода распутству. Он состоял на службе у вице-короля Си-

цилии, который однажды послал его куда-то и за чем-то. Но по дороге он вдруг был под-

хвачен какой-то невидимой силой, взвился на воздух и затем исчез. Спустя немого времени

после того около тех мест проходило по морю судно. И вдруг с высоты раздался громкий

голос, выкрикивавший имя хозяина того судна. Испуганный хозяин молчал, не отвечал на

призыв, повторившийся уже дважды. Тогда голос окликнул его в третий раз и при этом

прибавил, что если он не отзовется, то его судно будет потоплено. Тогда судовладелец с

трепетом спросил, кто его зовет и чего от него хотят. Голос сверху отвечал: «Я дьявол.

Скажи вице-королю, чтобы он не искал понапрасну такого-то (т.е. молодого человека, кото-

рый был похищен). Я его унес, он теперь здесь с нами. Вот пояс его жены, который был е

ним. Отдай его ей». И при этих словах на палубу судна упал сверху женский пояс. Проис-

шествие это случилось у самой подошвы вулкана Этны, который в старые времена считался

в народе отверстием адовым.

IV. ПРЕВРАЩЕНИЯ ДЬЯВОЛА

Превращаемость нечистой силы во все виды и формы должна была представляться

воображению первобытного человека, как совершенно необходимое свойство. Вообще вера

в превращение или оборотничество принадлежит, несомненно, к глубочайшей древности.

Источник этой веры, как полагает известный автор «Поэтических воззрений славян на при-

роду» А.Афанасьев, таится в самом языке первобытных племен, полном иносказаний и пе-

реносных значений. Человек уподоблял явления природы различным животным, называл их

одинаковыми именами и с течением времени привык к этому смешению понятий и уверовал

в действительность своих поэтических воззрений. Так, например, облака и тучи, игравшие

столь важную рол в жизни первобытного человека, своим свойством беспрерывно самым

причудливым образом менять свой вид навели человека на сравнения их с птицами, с быс-

троногими конями и оленями, охотничьими собаками, волками, медведями, кошками, коза-

ми, овцами и даже дойными коровами. Таким образом, народ с седой древности усвоил себе

понятия о превратимости таинственных сил и духов, о бесконечном разнообразии форм, ка-

кие могут быть ими приняты. Отсюда и вышло верование в оборотней. Но о них у нас еще

речь впереди. Здесь же мы только укажем на существовавшие в Средние века россказни о

превращениях дьявола. Сама профессия соблазнителя и искусителя заставляла нечистого

духа прибегать к изменению своей внешней формы, выбирать ее сообразно обстоятельст-

вам. Поэтому у наших предков и было принято, как один из основных догматов суеверия,

что дьявол может принимать какую ему угодно форму.

Лелуайе, на которого мы уже не раз ссылались, говорил в своей книге: «Нет такого

четвероногого зверя, вида которого ни принимал бы дьявол, о чем могут служить свидете-

лями отшельники, жившие в пустынях и много претерпевшие от нечистой силы. Так, на-

пример, святому Августину, который жил в Фиваидской пустыне, демоны являлись в виде

волков, львов, быков. Святому Иллариону во время молитвы беспрестанно являлся то вою-

щий волк, то лающая лисица, то большая собака. Иногда демон являлся отшельникам даже

в виде Левиафана, о котором упоминается в книге Иова. Но не довольствуясь формой чет-

вероногих, дьявол является также в виде птиц, в виде мух, оводов и т.д. Буде же представ-

ляется надобность, враг рода человеческого с той же легкостью может принять вид какого

ему угодно неодушевленного предмета — травы, кустарника, дерева, золота, серебра, огня,

воды, ветра, молнии и т.д. Сплошь и рядом в народных сказаниях и легендах дьявол меняет

свою форму прямо на глазах тех, кому является, т.е., например, из гиганта превращается в

карлика, из птицы — в зверя, из огня — в золото и т.д.

Иоганн Вир рассказывает, как в одном монастыре дьявол очень долго мучил монахинь

разными своими штуками. Он, например, врывался к ним в опочивальни в виде вихря, а потом

начинал наигрывать на лютнях или на арфах такие задорные плясовые мотивы, что у монахинь

сами собой начинали ходить ноги и они не могли удержаться, чтобы не пуститься в пляс. А в

самый разгар этого адского бала внезапно появлялся откуда-то огромный пес и кидался на тех

на монахинь, которые перед тем впадали в какие-нибудь особенно зазорные прегрешения. В

другом монастыре, тоже женском, около Кельна, дьяволы принимали вид собачонок, которые

старались забраться к монахиням под одежду. В третьем, тоже женском монастыре, дьяволы

делали ту же проделку, но уже под видом кошек.

Любимая форма черта, когда он является людям, которыми уже овладел, т.е. колду-

нам и ведьмам, это вид козла.

В случае надобности дьявол принимает образ умерших людей. По этой части мы на-

ходим у Лелуайе рассказ о том, как дьявол соблазнял женщину, муж которой только что пе-

ред тем был повешен. С тою целью он и принял внешность повешенного. Однако, происше-

ствие это изложено у Лелуайе до такой степени запутанно и сбивчиво, что его нет возмож-

ности удобопонятно пересказать. Автор, должно быть, и сам это чувствует, и потому, кон-

чав этот рассказ, немедленно сообщает другой такой же факт для того, чтобы разъяснить на

примере, что он хочет сказать. Он рассказывает историю некой Николь Обри, одержимой

демонами, с которой пришлось немало повозиться опытным заклинателям. Дьявол первона-

чально явился этой особе под видом ее отца, скоропостижно скончавшегося. Покойник

убеждал ее за упокой его души отслужить несколько месс и совершить богомольное стран-

ствование. Все это время он неотступно следовал за ней повсюду. Простодушная женщина,

не сомневавшаяся в том, что видит перед собой действительно дух своего покойного роди-

теля, добросовестно исполнила все подвиги благочестия, какие дьявол от нее потребовал.

Ему же только и нужно было заставить ее слушаться себя. Когда же ему показалось, что он

уже вполне завладел ее послушанием, он вдруг переменил свой вид и явился перед нею в

виде отвратительного и безобразного призрака, и тут уже резко изменил смысл своих вну-

шений, начал побуждать ее».то к самоубийству, то к разным смертным грехам.

У Бодена, записан такой случай. В одном доле, перед целым кружком людей, быв-

ших там, вдруг появился злой дух в виде женщины. Он плакал и стонал, и на вопрос, кто он

и что ему надо, он отвечал, что он душа умершей женщины, которой не будет на том свете

покоя, пока ревнители благочестия не отслужат по ней несколько обеден и не сходят на бо-

гомолье. При этом словоохотливый демон рассказал множество разных случаев и событий,

совершенно верных и действительных, чем немало удивил присутствовавших и склонил их

поверить тому, что перед ними действительно находится душа той самой женщины. Но од-

ному из компании, по счастью, пришло в голову сделать испытание, весьма серьезное и до-

казательное.

— Если ты хочешь, чтобы мы тебе поверили, — сказал он привидению, — то прочти

вслух псалом: «Помилуй мя, Боже, по великой милости Твоей»...

Но привидение оказалось не в силах сделать это, и тогда все присутствующие увиде-

ли, что это был не покойник, а просто дьявол, задумавший сыграть штуку.

Лафатер рассказывает, например, что супруга итератора Генриха II, Кунигунда, была

заподозрена в измене; распустили слух о том, что она вошла в преступную связь с одним из

придворных. Слухи эти основывались на том, что много раз видали, как этот «самый при-

дворный выходил по ночам из покоев императрицы. А между тем, это был вовсе не подоз-

реваемый придворный, а дьявол, который принимал его вид, чтобы погубить императрицу.

Впоследствии она это блистательно доказала посредством ордалии, т.е. Суда Божьего, ко-

торый так широко практиковался в Средние век». Она прошла босиком по раскаленной же-

лезной решетке, не причинив себе никакого вреда.

На острове Сардинии в городе Кальяри (повествует Деланкр. Автор книги «Картина

непостоянства злобных ангелов») жила одна девица, происходившая из очень богатого и

почтенного семейства. Она страстно влюбилась в одного из своих сограждан, очень краси-

вого молодого дворянина, но скрыла от него свою страсть. Дьявол-искуситель, измерив

глубину ее увлечения, мигом сообразил, что он может им очень успешно воспользоваться,

чтобы погубить девицу. Он принял вид предмета ее страсти и стал за нею ухаживать. Влюб-

ленная девушка не могла не впасть в обман, потому что ловкий дьявол так подделал свое

обличие, что не было никакой возможности отличить подделку от подлинника. Дело быстро

подвинулось вперед, и враг рода человеческого не удовольствовался одним тем, что сбил

девицу с пути истинного, но учинил еще другое злодейство — подделал таинство брака.

Обманутая девушка отдалась в его власть в полной уверенности, что она хотя и тайно от

родителей, но все же обвенчана со своим возлюбленным; она впадала в свой грех, не отда-

вая себе отчета в его настоявших размерах. Между тем случилось, что мать этой особы на-

дела на нее какую-то ладанку с мощами. Ясное дело, что когда она с этою ладанкою явилась

на свидание к своему таинственному супругу, он сейчас же ее покинул. Переждав некоторое

время, не видя своего мужа и не получая от него никаких вестей, она отправила к нему

письмо. И вот тут-то обнаружилась проделка дьявола. Красавец-дворянин, получив ее

письмо, был удивлен до ошеломления. Ему не трудно было доказать, что он никак и не мог

обвенчаться с нею в то время, о котором говорила попавшаяся впросак девица, потому что

не жил тогда в Кальяри. Злополучная барышня поняла, что она сделалась жертвой дьяволь-

ского наваждения, и ушла в монастырь замаливать свой невольный грех.

Такого же рода историю, т.е. на почве любовного увлечения, рассказывает Иоганн

Вир. Героиней этой истории была служанка какой-то богатой монахини. Эту девушку обе-

щал за себя взять замуж крестьянский парень. Но ветреный жених влюбился в другую. Пер-

вая невеста была так этим огорчена и раздражена, что, не помня себя, бросилась бежать ку-

да глаза глядят. И вот, когда она отошла версты на две от монастыря, навстречу ей откуда

ни возьмись дьявол, принявший вид молодого парня, только другого, не жениха. Он загово-

рил с ней и рассказал ей всю подноготную об ее женихе, как он ей изменяет, как ухаживает

за другой и т.д. Лукавому хотелось довести ее этими рассказами до полного отчаяния и по-

будить к самоубийству. Заметив, что он почти уже достиг своей цели, дьявол начал ее уго-

варивать пойти с ним в одно место, которое он ей указывал. Девушка отвечала, что в том

месте ничего нет, кроме топкого болота, и что идти туда ей незачем. Тогда ее спутник вне-

запно пропал из ее глаз, а девица от ужаса лишилась чувств и свалилась с ног. После того

она долго хворала и жаловалась на то, что ее мучит нечистый дух, который все грозился по-

хитить ее и унести через окно.

В заключение вот еще одна история, рассказанная тем же автором. Жена одного куп-

ца, жившего в Витемберге, повадилась в отсутствие мужа принимать своего сердечного

друга. И вот однажды случилось, что муж куда-то отлучился, а к супруге по обыкновению

заявился гость. Они покушали и выпили, и вообще хорошо провели время; когда же насту-

пил момент прощания, возлюбленный купчихи мгновенно превратился в сороку и, взлетев

на шкаф, проговорил оттуда человечьим голосом:

— Вот он каков, твой возлюбленный-то, полюбуйся!

И с этими словами злой дух исчез и больше уже не возвращался.

V. ПРИЗНАКИ ОДЕРЖИМОСТИ ДЬЯВОЛОМ

Следует строго различать одержимых дьяволом от предавшихся ему. Первые — ни в

чем нёповинные жертвы дьявола, которым он овладевает помимо их воли; вторые добро-

вольно входят с ним в союз, сами призывают его, заключают с ним свободный договор.

Первые всегда пользовались защитой и содействием духовенства, и из них изгоняли бесов с

помощью особых обрядов и молитвенных заклинаний (экзорцизмов). Вторые, напротив,

бежали и всеми мерами укрывались от пытливого ока духовных стражей, а когда попада-

лись, то были рассматриваемы и судимы, как враги веры, еретики и богоотступники, и под-

вергались весьма жестокой расправе.

Однако, к той или другой группе принадлежал вошедший в сношение с нечистой си-

лой, был ли он доброволец или жертва. Во всяком случае дьявол накладывал на него свою

печать, отмечал свою добычу. И по сему было существенно важно знать, по каким призна-

кам надлежит отличать одержимого. Искусство этого распознавания чрезвычайно стара-

тельно разрабатывалось в течение Средних веков.

Обратимся вновь к нашим авторам-демонологам и посмотрим, что они говорят по

этому предмету.

Гулар приводит мнение Меланхтона, который говорит, что сколько» бы ни сущест-

вовало естественных причин бешенства и сумасшествия, во всяком случае надо признать,

что в некоторых людей дьявол, действительно вселяется и причиняет им страшные муче-

ния, и приводит их в ярость, причем естественные причины этих явлений могут быть нали-

цо, но могут и отсутствовать. Отсюда-большая сбивчивость в объяснении и истолковании

всех этих бурных явлений одержимости: бешенства, корчей, судорог, нелепых движений,

богохульных криков и т.д. Но затем и дан человеку разум, чтобы все понять, объяснить, ра-

зобрать и определить, и привести в стройную систему и порядок. И средневековые богосло-

вы, ученые, врачи, философы не жалели трудов на эту богоугодную задачу. К чему они

пришли, об этом можно судить по сочинениям вроде тех, какое было написано ученым док-

тором медицины, голландцем Эсе, под заглавием: «Рассуждение о знаках одержимости»

(издано в 1644 г.). Автор прямо перечисляет по пунктам все существенные приметы одер-

жимости. Вот они. Человек может быть признан одержимым:

1) Когда утверждает сам, что он одержим дьяволом.

2) Когда он ведет дурную жизнь.

3) Когда он чуждается людей и проводит жизнь в строгом одиночестве.

4) Когда он страдает продолжительной болезнью с необычайными признаками и

припадками вроде непробудного сна, извержения со рвотою разных предметов, не входя-

щих в состав пищи, и т.д.

5) Когда он изрыгает хулу на Бога и часто поминает дьявола.

6) Когда он заключил договор с дьяволом.

7) Когда его мучают злые духи.

8) Когда у него на лице появляется особое ужасное выражение, приводящее людей в

трепет.

9) Когда он жалуется на скуку и пустоту жизни, когда им овладевает отчаянье.

10) Когда он впадает в бешенство, буянит и дерется.

11) Когда он издает крики, свист и рычание подобно дикому зверю, птице или гаду.

В 30-х годах XVII столетия разразилось одно из знаменитейших дел, возникших на

почве одержимости дьяволом. Монахини Урсулинского монастыря в Лудене (департамент

Виенны во Франции) оказались все с явными признаками одержимости. Это дело было впо-

следствии описано в очень многих богословских и других ученых сочинениях. Полагая, что

нам еще придется говорить об этом деле, мы теперь не будем входить во все его подробно-

сти, а упомянем только об одной из них, которая нам как раз теперь нужна. Дело в том, что

когда духовное начальство взялось за разбор этого дела, перед ним встал чрезвычайно за-

труднительный и щекотливый вопрос: как смотреть на все те неистовства и штуки, которые

выкидывали злополучные монашки? Не приемля на себя решения этого ответственного во-

проса, духовенство обратилось в университет в Монпелье, прося ученый синклит этого уч-

реждения взять на себя решение тех вопросов. Ответы университетских профессоров в

высшей степени характеристичны. Всего любопытнее в них тот дух сомнения, критики и

даже насмешки, с которым тогдашние ученые относились к ходячим воззрениям на одер-

жимость. С этой стороны ответы университета на заданные ему вопросы заслуживают того,

чтобы их привести подробно.

На первый вопрос о том, могут ли служить признаком одержимости сильные сгиба-

ния и движения тела, например, пригибание головы к пяткам, судороги и необычайные по-

зы, факультет дал такой ответе «Акробаты, гимнасты и прочие фокусники могут выделы-

вать самые необычайные движения, изгибают и перекручивают тело на разные манеры, и

можно утверждать, что не существует такого телодвижения или такой позы, которые бы

мужчина или женщина ни выучились делать при надлежащем упражнении, ибо жилы, мус-

кулы и нервы человеческого тела при долгом упражнении могут быть как угодно растяну-

ты. И, однако же, все такие действия производятся при помощи самых натуральных

средств».

На вопрос: можно ли считать признаком одержимости быстрое качание головою взад

и вперед, причем голова то опускается на грудь, то закидывается на спину, университет от-

вечает: «Эго движение столь же просто и естественно, как и те, о которых шла речь в ответе

на первый вопросе».

Третий вопрос: считать ли одержимыми тех, у кого вздувается язык и горло, вспуха-

ет лицо, которые внезапно краснеют и бледнеют? Ответ: «Расширение и трепетание груди

зависит от вдыханий и выдыханий, а эти движения вполне естественные, и тут не может

быть никакой речи об одержимости. Вздутие горла можно произвести остановкою дыхания,

что опять-таки будет вполне естественно».

Следующий вопрос: считать ли признаком одержимости тупость и даже полное от-

сутствие внешних чувств и полную нечувствительность к боли? На это университет отвеча-

ет: «Пример молодого спартанца, несшего украденную им лисицу, которая прогрызла ему

бок и загрызла его на смерть, причем он, однако же, перенес все причиненные ему страда-

ния не моргнув глазом, показывает, что усилием воли человек может заставить себя перено-

сить, не выказывая ни малейших признаков боли, даже самые страшные истязания, а не

только ничтожные уколы булавками или небольшие ожоги. При том же известно, что у не-

которых людей бывают некоторые участки на теле, совершенно нечувствительные к боли,

тогда как кругом лежат другие части, на которых боль нормально ощущается. Таким обра-

зом и этот признак не может указывать на одержимость».

На следующий вопрос: считать ли признаком одержимости, когда человек, перед тем

корчившийся в страшных судорогах, вдруг останавливается и остается спокойным по при-

казанию лица, производящего экзорцизм, — университет отвечает: «Так как движения на-

шего тела вполне произвольны, то каждый может по своему желанию двигаться или не дви-

гаться. Поэтому остановка движения, если только она не соединена с полною бесчувствен-

ностью человека, не должна считаться признаком одержимости».

Далее следовал вопрос: считать ли одержимыми тех, кто издает лай и другие звуки,

свойственные животным, в особенности, когда видно, что эти звуки исходят не из горла, а

из глубины груди? Университет отвечает: «Человеческое горло так искусно устроено, что

приспособляется к произведению каких угодно звуков, и потому человек может подделы-

вать с большим искусством крик какого угодно животного. Вдобавок, находятся искусники,

которые ухитряются производить звуки так, так будто бы они исходят из чрева или слышат-

ся сверху, снизу, как бы из-под земли и т.д. Этих искусников называют энгастримимами или

энганстрилоками (чревовещателями). Но все эти фокусы производятся совершенно естест-

венным образом».

Затем идет вопрос: считать ли признаком одержимости совершенно неподвижный

взгляд? На это университет отвечает, что глаз человека подобно другим частям его тела,

двигается вполне по воле человека, и что всякий волен двигать глазами ила остановить их и

смотреть неподвижно.

Далее спрашивают: «Если человеку, незнающему латинского языка, задать вопрос

по-латыни, а оп дает совершенно толковый ответ по-французски, то следует ли это считать

признаком одержимости?». Этот коварный вопрос несколько поколебал скептическую са-

моуверенность университетских ученых. Они дают уклончивый ответ.

Начинают она с того, что, конечно-де, ежели человек, не изучавший чужого языка,

вдруг начнет на нем говорить, то позволительно из этого заключить, что таким внезапным

талантом человек обязан участию нечистой силы. Но если человек отвечает лишь на не-

сколько вопросов, то это может зависеть и от естественных причин. Люди могли случайно

узнать несколько латинских слов, вдобавок, эти слова могли и походить на французские.

Приписывать же непременно дьяволу, поселившемуся в человеке, французские ответы на

латинские вопросы не представляется в подобных случаях никаких оснований.

Следующий вопрос: считать ли одержимыми тех, кто извергает рвотою разные веще-

ства в том же виде, в каком они были проглочены? На этот вопрос университет, ссылаясь на

Бодена, Дельрио и других авторитетов по части демонологии, дает ответ, что иногда колду-

ны при посредстве чародейства извергают рвотою разные предметы, как, например, гвозди,

булавки и т.д., и что такое явление можно, конечно, приписать дьяволу, так как колдуны,

без сомнения, пользуются в своих делах его содействием. Отсюда можно заключить, что то

же самое может происходить и с одержимыми. Но что касается до извержения рвотою

предметов в том виде, в каком их проглотили, то в этом нет еще ничего сверхъестественно-

го, ибо существует немало людей со слабым желудком, у которых проглоченное может

очень долгое время оставаться в желудке непереваренным и, следовательно, может быть

извергнуто из него в таком непереваренном виде.

Наконец, на последний вопрос: считать ли признаком одержимости, если уколы и

порезы ланцетом на разных частях тела не причиняют кровотечения — университетские

ученые отвечали, что такое отсутствие кровоизлияния надо отнести к особенным свойствам

людей, обладающих «меланхолическим» темпераментом. У людей с таким темпераментом

кровь обычно бывает очень густая и грубая, которая не может вытекать через малые надре-

зы. Бывают случаи, когда у таких людей кровь не вытекает и из надрезанных жилы что за-

свидетельствовано прямыми опытами и наблюдениями хирургов. А посему это обстоятель-

ство не может считаться сверхъестественным и чудесным.

Мы с намерением привели здесь эти вопросы и ответы. Они служат яркой характери-

стикой воззрений того времени, и богословских, и медицинских; заодно в них выступает и

картина тогдашних суеверий, относящихся до чертовщины.

В 1566 году наделало шуму дело некой Николь, о которой нам уже случилось упомя-

нуть. Автор подробного и ученого описания этого дела, Булез, интересно описывает, как из

тела этой одержимой изгоняли 26 бесов, которые устроили в ней свою квартиру. «В два часа

пополудни, — повествует Булез, — вышеозначенная Николь, одержимая нечистою силою,

была принесена в названную церковь, где вышеуказанным Моттою были произнесены над

нею заклинания. Не взирая на эти заклинания, Вельзевул громким голосом отвечал, что он

не выйдет из нее. После обеда Мотта вновь принялся за заклинание и спросил у него, сколь-

ко их вышло. Он отвечал: «Двадцать шесть». — «Теперь надо, — сказал Мотта, — чтобы и

ты сам, и все, кто остались с тобой, тоже вышли, как и прежние». Он отвечал: «Нет, я здесь

не выйду, а если ты хочешь, чтобы я вышел, то отведи вас в другую церковь (и он указал

эту церковь), там мы выйдем. Будет с тебя и того, что 26 уже вышли». Тогда Мотта спросил.

По какой примете можно судить о том, что те 26 дьяволов уже вышли. Он (т.е. Вельзевул)

отвечал, что пусть взглянут в маленький садик, который находился близ той церкви; дьяво-

лы, выходя из тела одержимой, обломили три ветви с молодой сосны и вынули три камня из

фундамента церкви. И это оказалось на самом деле так, в чем удостоверились самолично

такие-то (далее идет перечисление свидетелей)».

Тот же автор описывает корчи одержимой. Когда епископ подносил к ней гостию

(святые Дары) и при этом возглашал: «Изыди, враг Божий!», она тотчас же бросалась на

землю и корчилась в ту и другую сторону. И голова ее пригибалась к ногам, и при этом она

во весь голос выла. Ноги у нее сводило судорогой, так что пальцы прижимались к пяткам. В

то время как ее удерживали восемь сильных людей, ее подбрасывало вверх на высоту чело-

веческого роста; мгновениями она приподнимала за собою на воздух всех, кто ее держал,

причем со всех этих людей ручьями струился нот. Она же, несмотря на все эти ужасные

корчи и движения, оставалась холодною, ее тело нисколько не разогревалось. Народ, при-

сутствовавший при этом зрелище, плакал и восклицал: «Смилуйся, Боже!». Иные закрывали

глаза, не будучи в состоянии смотреть на это зрелище. Спустя некоторое время одержимая

утихла и застыла в какой-то совершенно неестественной позе. Ее положили, и епископ раз-

решил всем подходить к ней и осматривать ее. И тогда все убедились воочию, что она нахо-

дится в полном оцепенении. Люди пытались приподнять у ней веки, разогнуть сведенные

судорогою пальцы, руки, ноги, но при этом убеждались, что гораздо легче сломать у ней

руку или ногу, нежели разогнуть.

Жан Лебретон пишет о монахинях монастыря в Лувье, которые подверглись огуль-

ной одержимости, следующие вещи. Несколько раз в день ими овладевали припадки страш-

ной ярости и бешенства. Они называли себя дьяволами, но, однако же, никому не наносили

никакого вреда. Когда духовные отцы хлопотали над ними и в самые ярые моменты бешен-

ства запускали им пальцы в рот (совершенно не постигаем, зачем это делалось), то они не

кусали этих пальцев. Во время припадков они делали самые неимоверные движения; так,

например, сгибались таким образом, что все тело их образовывало дугу, причем опирались

на пятки и на лоб. В этом положении многие из них оставались подолгу. Однако же, по пре-

кращении припадков они вовсе не казались ни измученными, ни утомленными; у них был

ровный, здоровый пульс, хороший цвет лица, словом, они выглядели так, как будто с ними

ничего не случилось. Иных брала судорога, начинавшаяся прежде всего в пальцах ног, пе-

реходившая на стопу, с нее на голень, затем на бедро, на живот, на грудь и на горло. И

опять-таки этот припадок проходил сам собою, без всякого врачебного вмешательства, и

они приходили в свое нормальное здоровое состояние. Это быстрое возвращение к норме, в

настоящее время не удивляющее никакого врача. Привыкшего к уходу за нервнобольными

и особенно истеричными, в то время чрезвычайно поражало всех и служило признаком не-

сомненной одержимости.

Другой историк, описывавший то же событие в Лувье, приводит такого рода факт.

Посреди часовни монастыря стояла большая мраморная чаша, фута два в поперечнике и

около фута глубиной, имевшая стенки толщиною не менее как в три пальца. Ваза эта была

столь грузна, что трое сильных людей с большим трудом могли лишь приподнять ее. Одна

из одержимых монахинь, женщина небольшого роста, сухощавая и на вид очень слабенькая,

подойдя к этой вазе, схватила ее за грани рукою, сдвинула с места и опрокинула верхом

вниз с такой легкостью, как будто бы это была чашка, которую перевертывают вверх до-

нышком на блюдечке. Затем одержимая начала бегать по часовне во все стороны с такою

яростной силой, что не было возможности ее удержать. Одному священнику удалось схва-

тить ее за руку, но она начала вертеться во все стороны, причем, казалось, как будто бы ее

тело соединено с рукою веревочкою, допускавшею движения по всем направлениям. Она

крутилась так долгое время, приводя всех свидетелей в изумление совершенной сверхъесте-

ственностью своих движений.

Чрезвычайно любопытные и странные явления наблюдались в монастыре Огзонне.

Здесь по ночам в саду, прилегавшем к монастырю, и вообще кругом его зданий воздух на-

полнялся каким-то неясным шумом, слышались какие-то неведомые голоса, свист, шипе-

ние, крики, словно целый сонм невидимых существ вел шумную беседу на неведомом язы-

ке. Эго был первый приступ к делу со стороны нечистой силы. Вслед за тем в окна церкви,

где в то время служили мессу, полетели камни, швыряемые невидимыми руками. Эти окна

находились в очень дальнем расстоянии от монастырской стены, а потому нельзя было ду-

мать, чтобы их бросал кто-нибудь, находившийся вне монастырской ограды. Замечательно

еще то, что хотя окна были разбиты, но ни одного камня внутри церкви не могли отыскать.

Все эти шумы, голоса и звон разбитых стекол слышали часовые городской крепости и мо-

нахини, бывшие на молитве в церкви. Им казалось, что весь их монастырь сотрясается до

основания, и они усердно молились Богу. В это время в саду монастыря послышались тихие

и жалобные голоса, словно кто призывал на помощь. Был второй час ночи; в саду была пол-

ная тьма, и погода стояла ненастная. Два священника спустились в сад, чтобы посмотреть,

кто там плачет и зовет на помощь, и нашли гаи двух женщин, из которых одна сидела на

дереве, а другая на монастырском крыльце. Обе были живы, но видимо чем-то истощены и

измучены. Одна из них была бледная, с окровавленным лицом и страшно испуганная. У

другой тоже была кровь на липе, хотя ни у той, ни у другой при тщательном осмотре не на-

шли никаких ран. Ворота монастыря были старательно заперты на ночь, и ограда его, высо-

тою в 10–12 футов, достаточно защищала его от нападения каких-либо злодеев, а потому

все эти происшествия, за неимением другой видимоё причины, разумеется, и были припи-

саны нечистой силе.

Между тем, обе женщины, найденные в саду, были отпущены. Когда о них доложили

местному епископу, он, заподозрив в них одержимых, пожелал их видеть и послал за ними;

но их нигде не могли отыскать. Тогда епископ, находясь в церкви монастыря, мысленно

призвал к себе одну из этих женщин, т.е., другими словами, повелел демону, присутствие

которого в ней подозревал, предстать пред ним, епископом. И, удивительное дело, дьявол

немедленно повиновался, ибо не более как через четверть часа раздался чрезвычайно гром-

кий стук в церковную дверь. И когда ее отворили, одержимая демоном девица ворвалась в

церковь и принялась по ней выделывать дикие и бешеные прыжки. Ее лицо было совершен-

но искажено и налито кровью, глаза сверкали. При всякой попытке прикоснуться к ней

священными предметами; или накрыть священными одеждами она делала яростные движе-

ния; и сбрасывала с себя все прочь. Четверо здоровых и сильных священников, которые хо-

тели было ее связать, должны были отказаться от этого, потому что не в силах были с ней

справиться.

Чтобы убедиться, что в этой женщине действительно сидит дьявол и что он вполне

овладел ее телом, пробовали делать ему разные приказания, и он их охотно исполнял. Так,

например, велели ему остановить пульс в левой руке одержимой, и он сейчас же это сделал.

Приказали ему перевернуть ее с боку на бок, он перевернул. Ему приказали, чтобы он сде-

лал девицу нечувствительною к боли; она сама тотчас протянула руку и сказала, что с нею